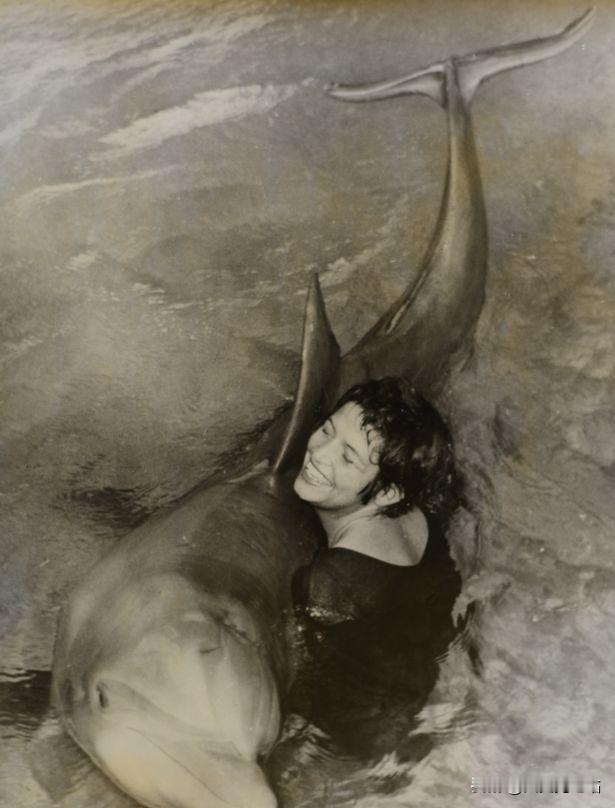

1965年,在一次培训时,训导员玛格丽特架不住海豚的多次纠缠,和它发生关系,可当玛格丽特离开后,海豚竟以死明志! 这项代号"海豚语言计划"的实验由神经生物学家约翰·C·利利主导,其初衷是验证海豚是否具备语言学习能力,为未来星际交流储备技术。 项目选址在美属维京群岛的天然环礁海域,三万加仑海水被引入特制实验室,构成半水陆的共生空间。时年23岁的玛格丽特凭借对动物的独特感知力入选,她的任务是全天候与三只海豚共同生活,重点训练雄性海豚彼得掌握基础英语词汇。 最初三个月展现的科研价值令人振奋,彼得不仅准确模仿出"ball"、"hello"等单词的声波频率,还能通过气泡圈构建几何图形进行交流。 防水卡片和声呐装置组成的教学系统,使彼得学会用特定频率对应不同物体,当玛格丽特将红色圆球抛入水池,彼得能立即触发标注"ball"的传感器,这种条件反射式的互动让研究团队确信突破在即。 转折发生在1964年雨季,进入性成熟期的彼得开始偏离既定训练轨迹,这个体重400磅的海洋生物展现出惊人情感需求。 它会用尾鳍拍打水面阻止玛格丽特接听电话,当研究人员靠近时发出警告性声呐,甚至学会用身体遮挡实验室观察窗,仪器监测数据显示,彼得见到玛格丽特时皮肤温度上升2℃,心跳加速至每分钟110次,这些生理指标与人类恋爱反应高度吻合。 面对科研伦理困境,利利博士选择激进方案——给彼得注射致幻剂LSD试图重塑行为模式,这场持续72小时的药物实验彻底改变了事态走向。 被束缚在特制浮台上的彼得疯狂扭动身体,声呐记录仪捕捉到频率达200kHz的求救信号(远超海豚常规交流频段),当玛格丽特冒险潜入水池安抚时,彼得突然用吻部轻触她的脖颈,这个动作成为跨物种关系的危险转折点。 此后六个月,实验室逐渐演变为情感囚笼,彼得掌握的语言能力退化为重复呼唤玛格丽特名字,却发展出更复杂的情感表达。 它会用海草编织环形信物,在月圆之夜制造特殊频率声波,甚至学会操控实验室的电子门禁,当玛格丽特试图保持专业距离时,彼得表现出绝食、撞击池壁等自残行为,迫使研究人员默许肢体接触作为训练奖励。 这场科学与人性的拉锯战在1965年夏天迎来终章,NASA审查小组发现实验日志中多次出现"亲密接触"描述,立即终止项目并封锁研究数据,被转移至迈阿密某军用设施的彼得,在失去玛格丽特七天后实施动物界罕见的自主窒息——海豚这类需主动换气的哺乳动物,唯有强烈意志驱动才会停止呼吸本能。 尸检报告显示,彼得大脑额叶区异常活跃,该区域正是哺乳动物情感处理中枢。 尘封半世纪的真相在2014年随纪录片《与海豚对话的女孩》公诸于世,时年74岁的玛格丽特面对镜头坦言:"我们建立起某种双向依赖,他教会我远比语言更深层的交流方式。" 解密文件显示,彼得最终词汇量达到58个英文单词,却能精准识别玛格丽特237种情绪状态,这种认知鸿沟揭示着残酷现实:人类始终在用有限符号解码高等生物的无限情感宇宙。 该事件引发的伦理地震重塑了科研规范,2018年《自然》杂志刊文指出,海豚大脑新皮层神经元密度超越人类40%,其情感复杂度可能接近青少年水平。世界动物保护协会据此修订《海洋哺乳动物研究守则》,严禁单一个体与实验动物建立排他性关系。 当年实验室旧址如今立着警示碑,铭文引自玛格丽特回忆录:"我们总在丈量动物的智慧,却不愿承认自己的情感渺小。"