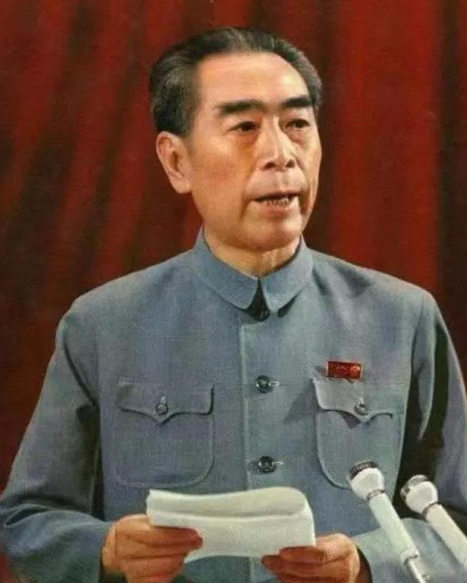

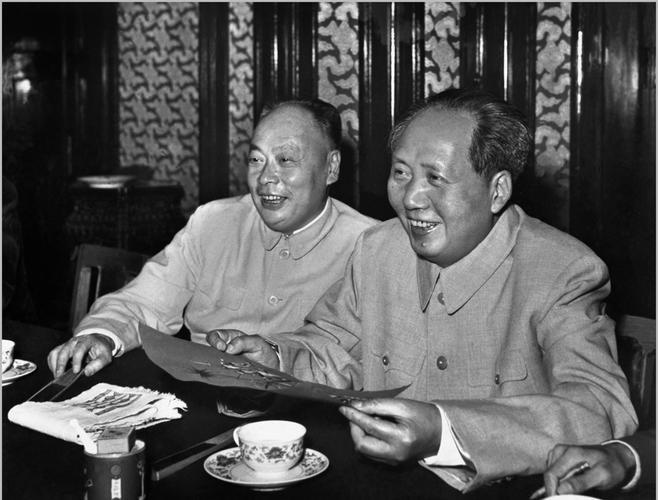

1976年,周总理逝世后,由韩宗琦负责为其穿寿衣,可当韩宗琦接过卫士们递过来的寿衣后顿时生气了:“ 你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的? 你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?" 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年1月8日,敬爱的周恩来总理永远离开了深爱的祖国和人民,举国上下沉浸在无尽的哀痛中,北京街头寒风凛冽,却挡不住人们对这位人民总理的深切缅怀。 在北京医院,韩宗琦作为总理生前的牙医和好友,肩负起为总理处理后事的重任,然而当他接过卫士递来的寿衣时,一场意想不到的风波悄然掀起,揭开了周总理一生清廉俭朴的动人篇章。 韩宗琦站在医院的走廊里,双手接过卫士送来的包裹,打开一看,里面竟是一套陈旧的灰色中山装和一件领口袖口已换过的布衬衣,这些衣物虽整洁,却带着岁月的痕迹,布料泛黄,甚至有些磨损,韩宗琦愣住了,随即怒火涌上心头。 他瞪着卫士,声音因激动而颤抖:“你们这是什么意思?你们想干什么?怎么拿来这样的衣服?为什么不做新的?你们跟总理那么多年,你们对得起他吗?” 他的质问在走廊里回荡,充满了不解与痛心,在他看来,周总理为国为民鞠躬尽瘁,一生无私奉献,理应以最体面的方式告别,怎能用如此简陋的旧衣相送? 卫士们低着头,沉默不语,眼中却闪着泪光,韩宗琦的愤怒并非无因,他与周总理的交情始于多年前一次牙科手术,那时,韩宗琦的父亲因年事已高,将为总理治疗牙疾的任务交给了他。 手术顺利完成后,总理温和地拍了拍他的手,笑着说:“小伙子,干得不错。”从此,两人结下了深厚情谊,后来,总理住院期间,韩宗琦常去探望,目睹了总理即使在病痛折磨下仍心系国家、关心民生的身影。 每次看到总理强忍病痛却依然坚韧的神情,韩宗琦心中既敬佩又酸楚,如今,面对总理的遗体,他希望以最隆重的方式送别这位伟人,却不料卫士送来的竟是如此破旧的衣物。 气氛凝重中,一位卫士终于鼓起勇气,低声解释:“韩主任,这不是我们的主意,是邓大姐按总理的遗愿安排的。”原来,早在总理病重时,他便与邓颖超商定后事一切从简。 总理明确交代,寿衣无需新制,从他日常穿的旧衣中挑选一套体面的即可,邓颖超强忍悲痛,坚持遵从总理的意愿:“恩来一贯俭朴节约,我们不能违背他的心意。” 这套灰色中山装,虽穿了多年,却是总理最常穿、最得体的衣物,听到这些,韩宗琦的愤怒渐渐平息,取而代之的是更深的悲痛与敬仰,他默默接过那套旧衣,手指轻抚着布料,仿佛还能感受到总理的温度。 韩宗琦的思绪回到与总理相处的点点滴滴,他想起总理在病床上仍批阅文件,关心国家大事;想起总理每次出访,总是神采奕奕,却从不提及自己的病痛;想起总理对身边工作人员的关怀,总是温和而真挚。 这些回忆如潮水般涌来,让韩宗琦的泪水再也止不住,他终于明白,这套旧衣不仅是总理俭朴作风的体现,更是他一生为民、从不谋私的真实写照。 怀着复杂的心情,韩宗琦亲手为总理换上这套寿衣,总理的遗体因长期病痛显得消瘦,宽大的衣物更显出他的清瘦与坚韧,每一道褶边、每一个动作,都让韩宗琦心如刀绞,但他也从中感受到总理那颗赤诚为民的心。 寿衣风波虽短暂,却深深触动了在场的所有人,它不仅让韩宗琦从愤怒走向理解,也让人们更加深刻地感受到周总理的高尚品格,1月10日,总理的遗体告别仪式在北京医院举行,灵堂布置简朴,没有奢华的装饰,却充满了肃穆与敬意。 医院外,成千上万的群众冒着严寒自发赶来送别,十里长安街人山人海,泪水汇成江河,灵车缓缓驶向八宝山,群众不舍地围住灵车,久久不愿离去,最终,按照总理的遗愿,他的骨灰被撒向密云水库、海河和黄河入海口,与祖国的山川大地融为一体,象征着他与人民永不分离。 寿衣事件如同一面镜子,折射出周总理一生清廉俭朴、为民服务的精神,他没有子女,却将亿万人民视为己出;他没有积蓄,却为国家留下无尽的精神财富。 他的衣物虽旧,却承载着对人民的深情;他的后事虽简,却彰显了共产党人的高风亮节,韩宗琦在后来的岁月里,常常回忆起这段经历,每当面对困难,他都会想起总理的坚韧与奉献,这成为他前行的动力。 周总理走了,但他的精神如灯塔般照亮后人,寿衣风波不仅是一段感人的往事,更是对“为人民服务”最生动的诠释,正如总理生前所愿,他的精神化作春风细雨,滋润着每一寸土地,激励着每一位国人,为实现中华民族的伟大复兴贡献力量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:中国共产党新闻网——《周恩来逝世前后的日子(下)》

春风更妖娆

永远怀念总理!!