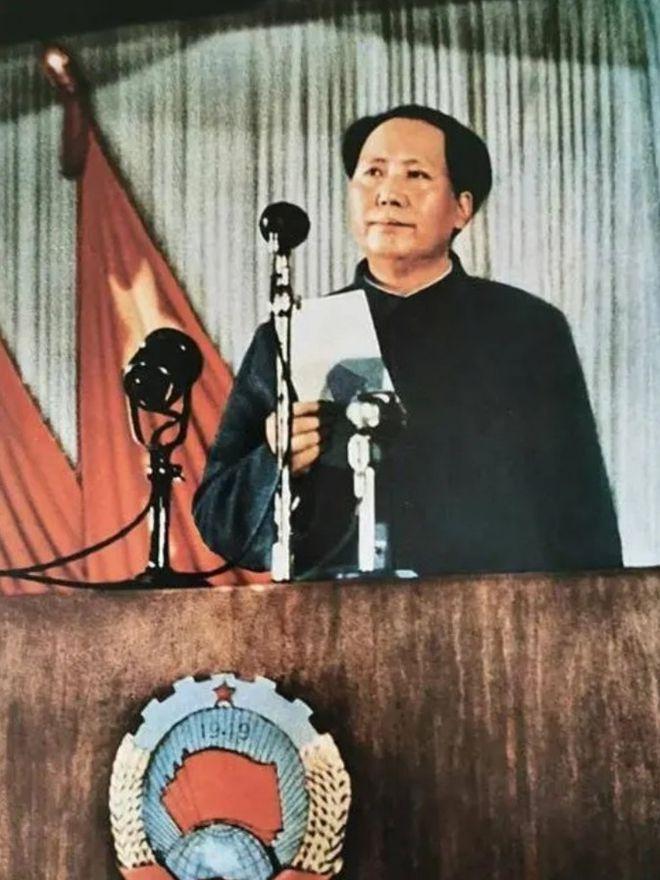

1949年建国前夕,毛主席并没全票当选,有一人没投票给他,为何? “老张,你当真要这么做?”1949年9月30日晚八时许,北京饭店走廊拐角处,两位佩戴工作证的计票员正压低嗓音交谈。年长的那位捏着钢笔的手微微发颤,纸上 “张东荪”三个字洇开墨迹。这场即将载入史册的政协选举中,576名代表竟出现一张弃权票,而这位哲学教授的选择,即将引发跨越半个世纪的追问。 北平和平解放八个月后,中南海怀仁堂里悬挂着四十八盏宫灯。当周恩来宣布选举结果时,毛泽东以575票当选中央人民政府主席。镁光灯闪烁间,在场所有人都注意到那个微妙的数字缺口——这个细节像枚倒刺扎进历史褶皱,直到二十世纪九十年代才被解密档案证实。那位在关键一刻收起选票的民主人士,正是曾为北平和平解放奔走斡旋的张东荪。 这位留着山羊胡的燕京大学教授,早年确是共产党人的 “老战友”。1937年北平沦陷时,他在燕大课堂上痛斥日军暴行;1948年冬寒夜,他裹着灰布棉袍钻进傅作义官邸,三次密谈促成二十万守军放下武器。就连解放军入城式当天,他还在日记里写道: “今日始知新生之畅快”。但这位梁启超门生骨子里藏着知识分子的执拗,当新政协讨论《共同纲领》时,他突然在小组会上拍案: “咱们总得给英美留条门缝!” 这种不合时宜的坚持,源自他构建的 “第三种文明”理想。在1946年出版的《民主主义与社会主义》中,这位哥伦比亚大学留学生提出 “既非苏式也非美式”的中间道路。1949年6月某日,他在六国饭店咖啡厅对费孝通感慨: “好比中药铺抓药,总得君臣佐使各归其位。”这种调和主义在战争年代尚存空间,当冷战铁幕轰然落下时,却成了危险的空中楼阁。 张东荪的 “任性”在朝鲜战争爆发后达到顶点。1950年深秋,他把写着 “切勿过鸭绿江”的密信塞给美籍华人王志奇,这个举动彻底点燃了导火索。民盟总部连夜召开紧急会议,有人拍着桌子怒吼: “这哪是书生意气?分明是里通外国!”但毛泽东在菊香书屋听完汇报,却摆摆手说: “秀才造反十年不成,让他去五七干校读读马列吧。” 有意思的是,这位 “问题人物”的档案袋里还装着特殊批示。1949年10月1日开国大典前夜,周恩来特意嘱咐工作人员: “张先生的观礼台位置往前调三排。”当礼炮轰鸣时,站在第六观礼台的张东荪望着天安门城楼,突然摘下眼镜擦拭——这个细节被警卫员记在值班日志里,成为历史洪流中耐人寻味的注脚。 不得不承认,张东荪事件折射出建国初期的政治光谱。当时新政协聚集着司徒美堂、黄炎培等多元背景人士,他们中既有拒绝蒋介石专机的华侨领袖,也有带着《资本论》奔赴解放区的银行家。毛泽东在香山双清别墅接见民主人士时特意强调: “咱们这个联合政府,要容得下不同声音。”但冷战格局下的现实政治,终究给理想主义者上了残酷一课。 1998年某个春日,国家图书馆缩微胶片室里,年轻研究员在泛黄的《人民日报》合订本中翻到1951年12月某版。豆腐块大小的报道里, “张东荪”三个字与 “错误路线”连在一起。窗外的玉兰花正开得灿烂,而四十多年前那场惊心动魄的投票,早已化作历史天幕上的星尘。