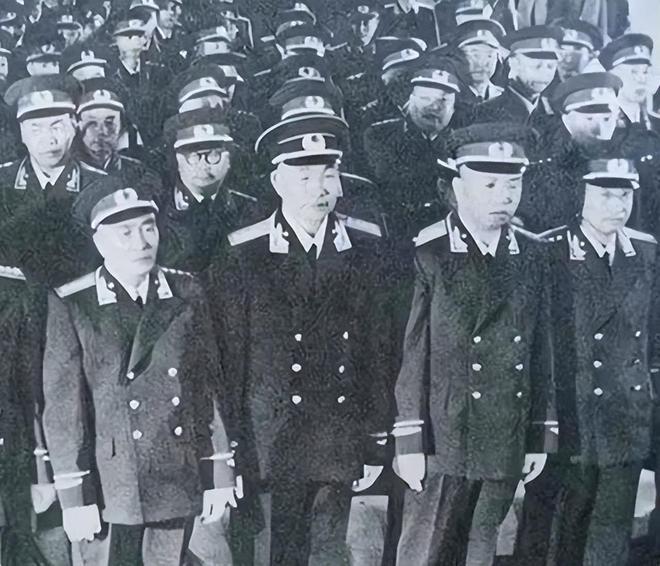

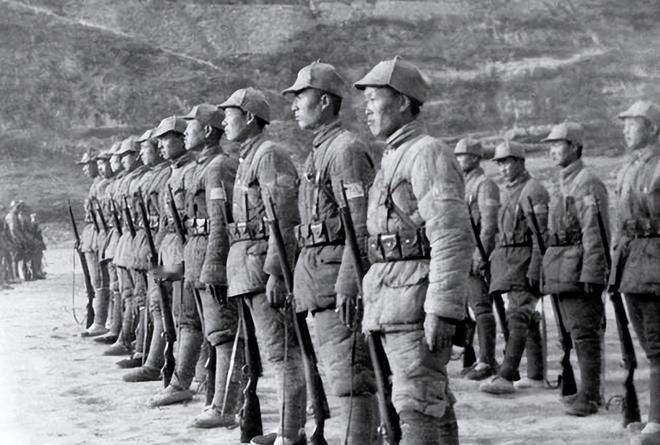

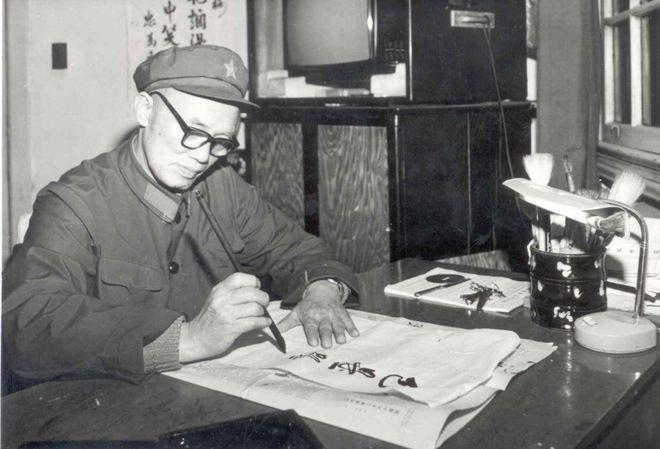

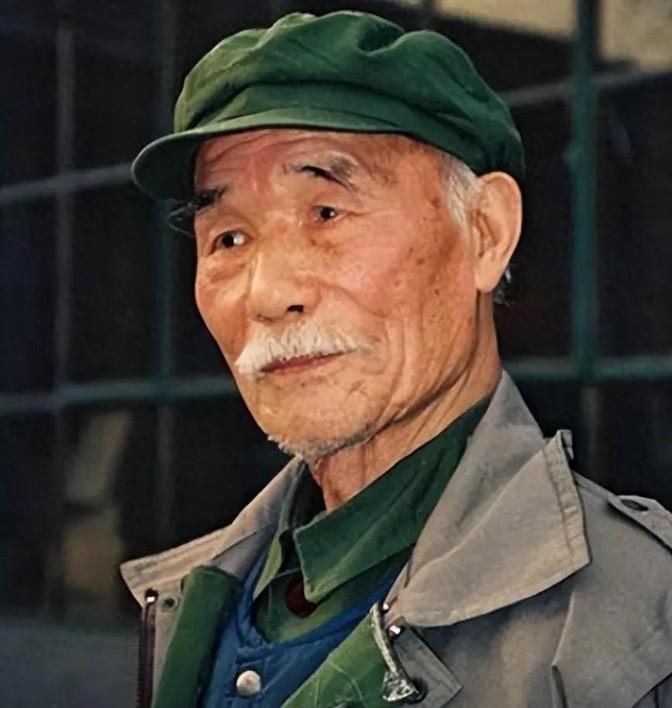

1955年他猜自己是中将,却被授予大校,气得他一辈子不穿大校军装 “老杨,你的军装呢?”1955年9月27日清晨,中南海怀仁堂外的石阶上,某位开国少将拽住匆匆走过的杨宗胜。这位长征时期就担任营级干部的老红军紧了紧旧军装领口,目光扫过礼堂前悬挂的 “中国人民解放军授衔授勋典礼”横幅: “今天天凉,多穿两件。” 这句看似随意的寒暄,实则暗藏着人民军队首次授衔过程中最倔强的个体抗争。当1300多名将校军官身着崭新礼服接受军衔时,杨宗胜始终穿着洗得发白的旧军装。这位曾在湘鄂赣根据地组织赤卫队、长征途中死里逃生的老革命,原本自信能获中将衔,最终却只评得大校。 1906年生于岳阳汨罗的杨宗胜,其革命生涯堪称土地革命时期农民参军的典型范本。给地主放过牛、在码头扛过麻包的经历,让他在1930年彭德怀攻克长沙时果断加入红军。当时红三军团急需熟悉地形的向导,这个操着浓重湘音的年轻人背起土枪就进了尖刀班。平江战役中他带伤炸毁敌军机枪阵地,三个月后便升任赤卫队长。 长征时期的经历最能体现杨宗胜的性格特质。1934年红六军团西征途中,身患疟疾的他被安置在贵州山区农户家。据当年抬担架的战士回忆,杨宗胜烧得神志不清时仍攥着驳壳枪喊冲锋号。病愈归队后赶上四渡赤水,他带着收容的三十多名掉队战士,硬是穿越封锁线追上主力部队。这种 “死也要死在队伍里”的执拗,正是他后来拒不穿大校军服的伏笔。 建国后转任总后勤部马政局长的经历,或许成为评衔时的重要变量。当时军衔评定既要考虑战功资历,也要衡量现实贡献。有档案显示,杨宗胜主持培育的伊犁战马在朝鲜战场表现优异,但他多次推辞个人表彰: “马养得好是草原的功劳,跟我有什么关系?”这种过于耿直的性格,在讲究平衡的评衔过程中反而成了 “减分项”。 评衔名单初稿泄露时还曾引发过戏剧性场面。某位在总后工作的老部下偷看到名单,急忙跑到马政局办公室: “局长,您怎么才给个少将?”正在给战马刷鬃毛的杨宗胜头都没抬: “少将就少将,当年那么多同志连新中国都没见到。”但当正式名单公布为大校时,这位硬汉却把新军装锁进了樟木箱。 有人认为杨宗胜的抗争是计较个人得失,但细究其人生轨迹,这种判断有失偏颇。1935年红二、六军团会师时,他主动将营长位置让给红六军团的干部;1944年南下支队开辟新区,他坚持把稀缺的药品留给伤员。对于真正在乎集体利益的人而言,军衔高低本不该成为心结,但这次评衔触动了军人最敏感的荣誉神经——在杨宗胜看来,大校衔否定了他在主力红军的资历。 授衔风波后组织的谈话记录显示,面对劝解,杨宗胜始终强调: “我不是要争那颗星,是要争个明白。”当被问及是否考虑转业时,他拍着旧军装上的补丁: “当年穿着单衣爬雪山的人,还在乎穿什么衣服?”这种带着湖南辣椒味的倔强,恰是战争年代锻造出的军人风骨。 耐人寻味的是,杨宗胜对军装的 “抵制”始终控制在个人范畴。他照常参加总后工作会议,依旧奔波在全国各大军马场。某次视察内蒙古牧场时遭遇暴风雪,他脱下棉大衣裹住生病的战马,自己穿着单衣在零下二十度的马厩守了整夜。这种近乎偏执的责任感,与他对大校军装的态度形成微妙呼应——荣誉可以不要,但职责必须扛住。 1981年杨宗胜病重住院期间,医护人员发现他枕边始终放着一枚褪色的赤卫队袖章。当年轻护士问起这段历史,已经口齿不清的老兵突然睁大眼睛: “那是...穷人的天兵...”弥留之际,他让家人打开樟木箱,取出从未穿过的大校礼服盖在身上,完成了与军旅生涯的最后和解。 从湘江畔的放牛娃到共和国的马政专家,杨宗胜用65年人生诠释了荣誉的复杂内涵。他拒绝穿上的大校礼服,与坚持穿着的旧军装,共同构成了特殊年代革命者的精神图谱。当我们在档案馆翻开发黄的《将帅名录》,或许该在空白处补记一笔:有位老兵用最执拗的方式,守护着军人对荣誉最纯粹的理解。

老蔡

想想创建山东军区、当年与两帅齐名的黎玉黎处长,想想独自撑起琼山崖纵队的冯白驹,再想想三枚一级勋章获得者同是湖北的罗厚福罗大校,看看他们是怎样的云淡风轻!

用户10xxx48

其实对这些功高衔低的军人是否能执行追授制,以示关怀。

用户10xxx48 回复 用户10xxx99 05-10 15:01

那是贵族并非大佬,这都是荣誉衔。

用户10xxx99 回复 05-10 12:25

《音乐之声》中的奥地利大佬也只是上校