1947年,陈布雷的女儿女婿被捕,蒋介石找陈布雷谈话,询问他对此事的想法。陈布雷说:“如果他们真是共党,那就杀了吧!” 但谁能想到,此话竟暗含深意。

1947年秋天,北平城里发生了一起震动国民党高层的抓捕事件。

当时在南京国民政府担任要职的陈布雷,突然接到消息称女儿陈琏和女婿袁永熙被北平的特务机关扣押。

这对国民党高层而言不亚于平地惊雷——陈布雷可是蒋介石最信任的幕僚之一。

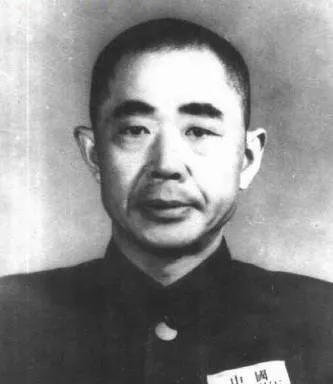

事情得从那年9月24日说起,北平东城区的胡同深处有处不起眼的民宅,那天下午突然被二十多个便衣特务团团围住。

屋里正在开会的四个年轻人还没反应过来,就被破门而入的特务按倒在地。

带队的特务头子像捡到宝贝似的,从衣柜顶上翻出一本《民主青年同盟章程》。

这本薄薄的小册子成了抓人的关键证据,当场带走了陈琏、袁永熙和另外两个年轻人。

其实特务们心里也打鼓,除了那本小册子,他们再没翻出电台、密码本这些真凭实据。被押走的四个人里有两个很快放了,唯独陈琏两口子被单独关押。

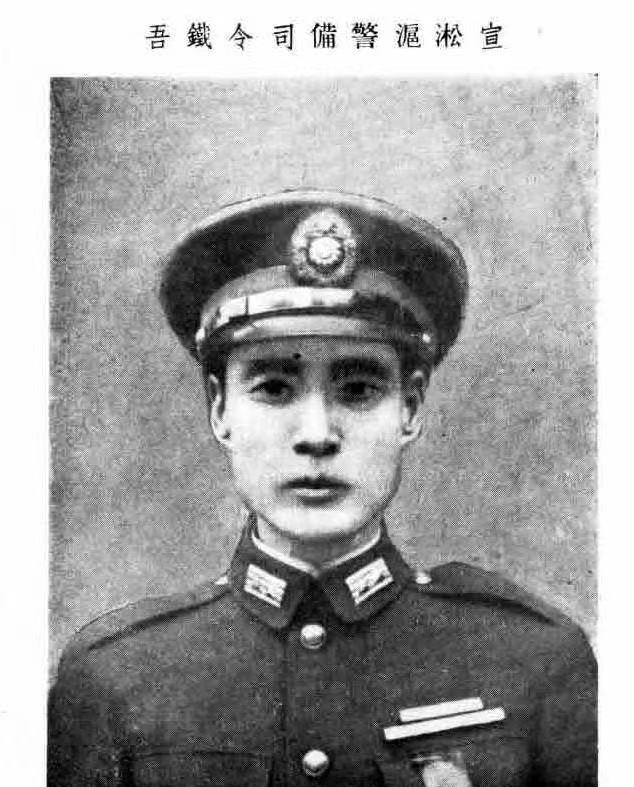

这倒不是特务发现了什么新证据,而是陈琏的身份太特殊——她父亲陈布雷是蒋介石的"文胆",常年跟在老蒋身边起草重要文件。

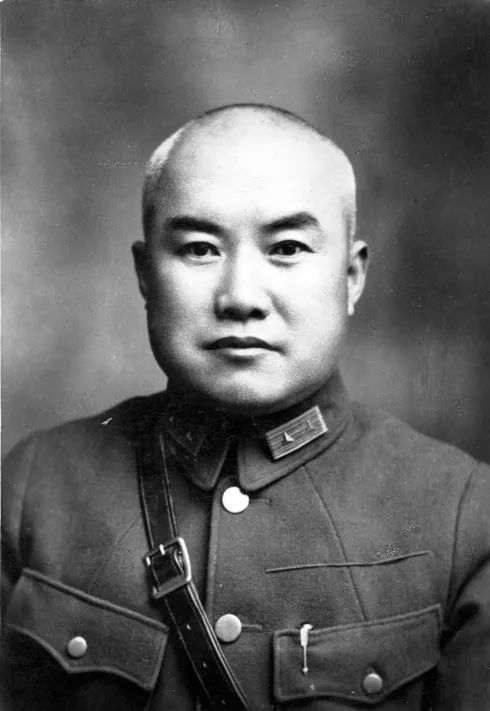

要说陈琏这姑娘,打小就是个有主见的。

她亲娘生她时难产去世,从小跟着外婆在江南水乡长大。

十三岁那年才被接到南京,跟着当大官的父亲生活。

可这官家小姐进了学堂就变了个人,整天抱着《新青年》这些进步刊物看。

1938年她刚满十九岁,偷偷摸摸就加入了共产党,这事儿连她爹陈布雷都蒙在鼓里。

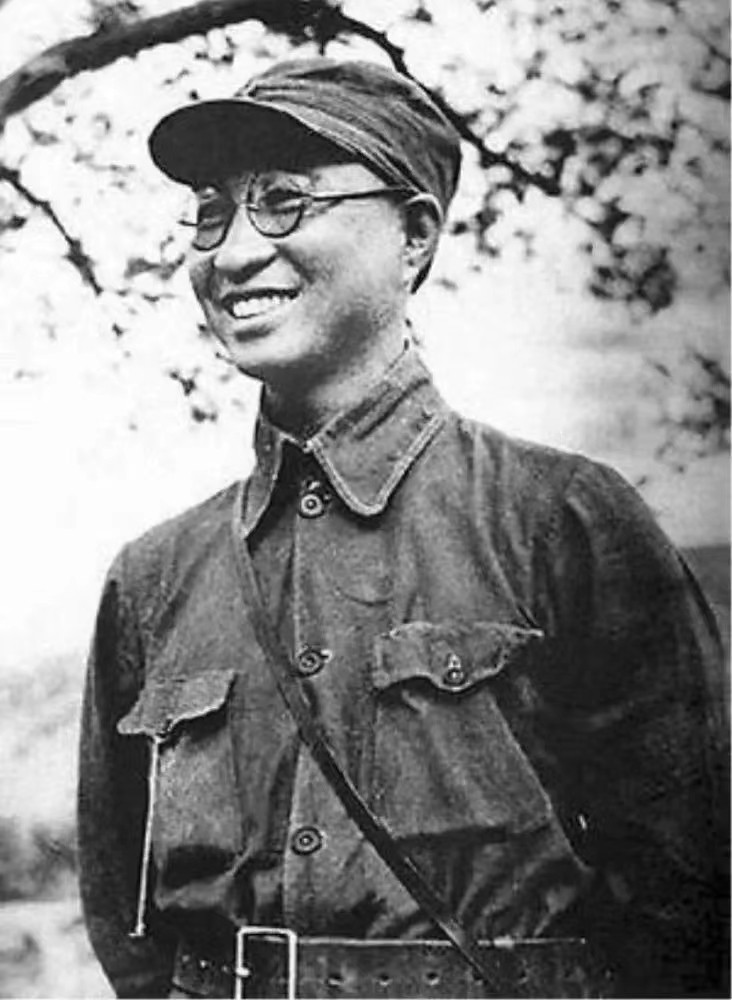

到了西南联大读书那会儿,陈琏遇上了比她大三岁的袁永熙。

这袁永熙表面上是经济系的高材生,实际是中共地下党在西南联大的负责人。

两个年轻人在秘密工作中渐生情愫,可当时国共关系紧张,他们连真名都不敢用。

1941年陈琏突然失踪,急得陈布雷在报纸上登寻人启事,后来才知道女儿跟着组织转移去了重庆。

要说陈布雷这个当爹的也是操碎了心,1947年听说女儿要结婚,他人在南京走不开,特意托北平的副市长去打听女婿的底细。

副市长回话说袁永熙家世清白、品学兼优,陈布雷这才放下心来。他哪知道这个看着文质彬彬的女婿,早就是共产党在北平地下组织的骨干。

这回小两口被抓,南京城里可是炸了锅。

蒋介石听说自己心腹的闺女女婿可能通共,脸都绿了。

他亲自把陈布雷叫到官邸,拐弯抹角地问这事怎么处理。陈布雷心里跟明镜似的,当着老蒋的面撂下狠话:"若查实是共党分子,该杀就杀!"这话听着大义灭亲,实则是以退为进——他早摸准了特务手里没铁证。

要说国民党特务机关也是骑虎难下,他们把陈琏两口子分开审讯,这边哄袁永熙说你媳妇都招了,那边吓陈琏说你丈夫全交代了。

没想到这小两口硬是扛住了所有手段,半个字都没吐露。

折腾了三个多月,特务们实在榨不出油水,只能以"证据不足"拖着不结案。

陈布雷这边也没闲着,他表面上装得云淡风轻,私下里把能托的关系都找遍了。

最后靠着老蒋那句"我看令嫒不像是共党"的暗示,终于在1948年初把女儿保了出来。

女婿袁永熙多蹲了几个月大牢,出狱时人都瘦脱了相。

可惜这对革命夫妻的结局令人唏嘘,新中国成立后陈琏在教育部工作,没成想文革时期被扣上"国民党特务"的帽子。

1967年冬天,这个经历过白色恐怖都没低头的女子,实在受不了天天挨批斗,从十一层高楼纵身跃下。

袁永熙倒是熬过了动荡年月,1999年在北京病逝时,组织上给他恢复了名誉,算是给了个交代。

要说这事里最憋屈的还是陈布雷,女儿出狱后不到一年,这个给蒋介石写了半辈子演讲稿的"总统文胆",在南京寓所吞安眠药自尽。

有人说是他看透了国民党腐败,也有人说是受不了家庭变故。倒是他生前常念叨的那句"不要卷入政治",成了这对父女命运最讽刺的注脚。