1942年,陈独秀在江津病逝,临终之前,陈独秀叫来自己的妻子潘兰珍叮嘱道:“其一,你务求生活自立,倘有合适之人,可从速改嫁,安度后半生。其二,有一事要切记,为夫立身人世间,虽非高风亮节,却也不失做人操守。教育部寄来之款不可动用,切不可拿我的名声去卖钱。”

1930年的上海租界里,住着个五十出头的老书生。

这人平时深居简出,邻居们只知道他姓李,写得一手好字,常帮人代写书信糊口。

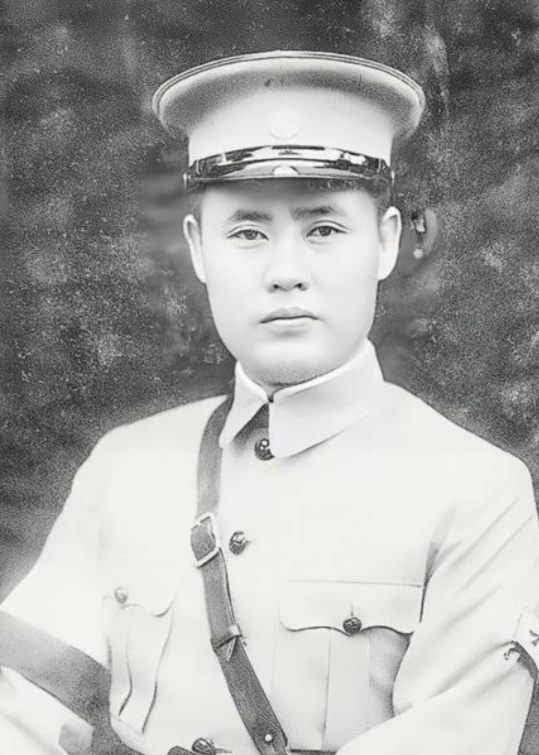

谁也没想到,这个穿着长衫总爱咳嗽的老先生,正是被国民党悬赏三万大洋通缉的陈独秀。

那时节陈独秀的日子过得紧巴巴的,白天在亭子间写文章,夜里听着老鼠在房梁上窜来窜去。

房东太太是个三十来岁的南通女人,叫潘兰珍,见这老先生孤苦伶仃,常给他送碗热汤面。一来二去,两个苦命人渐渐走到了一起。

要说潘兰珍也是个苦水里泡大的,十三岁就被爹娘送进纱厂当童工,手指头被机器绞断过两根。

十七岁那年被工头糟蹋,生下的娃娃没活过满月,这些事她从不跟老李说,倒是老李看她手上疤痕,心里跟明镜似的。

转眼到了1932年秋天,潘兰珍带着养女回南通探亲。前脚刚走,后脚租界里就出了大事。

等她在老家听说"共党要犯陈独秀落网"的消息,报纸上登的照片分明就是自家男人。

这女人二话不说,连夜扒火车往南京赶。

老虎桥监狱的看守哪见过这阵仗,一个裹着小脚的妇人,背着蓝布包袱在探监处坐了三天三夜。陈独秀隔着铁栅栏看见她,眼泪直往肚子里咽。

这年冬天,潘兰珍在监狱对面赁了间茅草屋,三天两头往里送书送药。

陈独秀倒把牢房当书房,整日价写写画画,倒像换了个人似的。

就这么熬到1937年抗战爆发,老蒋迫于形势放了人,两口子前脚搬到武汉,后脚各路说客就跟苍蝇似的围上来。

有要请他当参议员的,有要送别墅汽车的,最离谱的还有人扛着整箱现大洋上门。

陈独秀抄起扫帚赶人,气得直喘:"我两个儿子都死在你们手里,现在倒来充好人!"

后来搬到江津乡下,日子更难了,三儿子陈松年带着瞎眼老娘来投奔,七八口人挤在三间土坯房里。

潘兰珍天不亮就下地干活,晌午还要赶回来给婆婆梳头捶背。

有回陈独秀半夜咳血,她摸黑走了二十里山路请郎中,鞋底都磨穿了。

要说国民政府那边倒没死心,教育部每月按时寄钱来,汇款单上写着"特聘编纂费"。

陈独秀每回都原封不动退回去,有次还特意在信封上添了句"饿死事小,失节事大"。

有老部下来劝他别犯倔,他指着灶台上半锅野菜粥说:"我要是贪图富贵,当年在北大当教授时就该安分守己。"

1942年开春,陈独秀听说吃蚕豆能降血压,冒雨去后山采了一大筐。

哪晓得雨水泡过的蚕豆发了霉,吃下去上吐下泻,没几日就起不来床了。

临终前攥着潘兰珍的手嘱咐两件事:头一桩要她寻个可靠人家改嫁,第二桩千万不能动教育部的钱。潘兰珍哭得跟泪人似的,咬破手指在床前立了誓。

后事办得简单,几块薄木板钉了口棺材。

下葬那天,重庆来了几个西装革履的要员,说要给陈先生修墓立碑。

潘兰珍抄起扁担挡在坟前:"他活着时候不肯要你们的东西,死了更不稀罕!"在场乡亲都说,这妇人平素温声细语的,那天倒像换了个人。

打那以后,潘兰珍在陈家老屋住了整十年,土改时分了三亩水田,她白日下地干活,夜里就着油灯缝补衣裳。

有媒人上门说亲,总被她拿笤帚赶出去。

直到1952年冬天,有人看见她抱着个蓝布包袱往江边去,包袱里是陈独秀生前的手稿。这年江津特别冷,江面上漂着薄冰,再没人见过这个沉默的妇人。