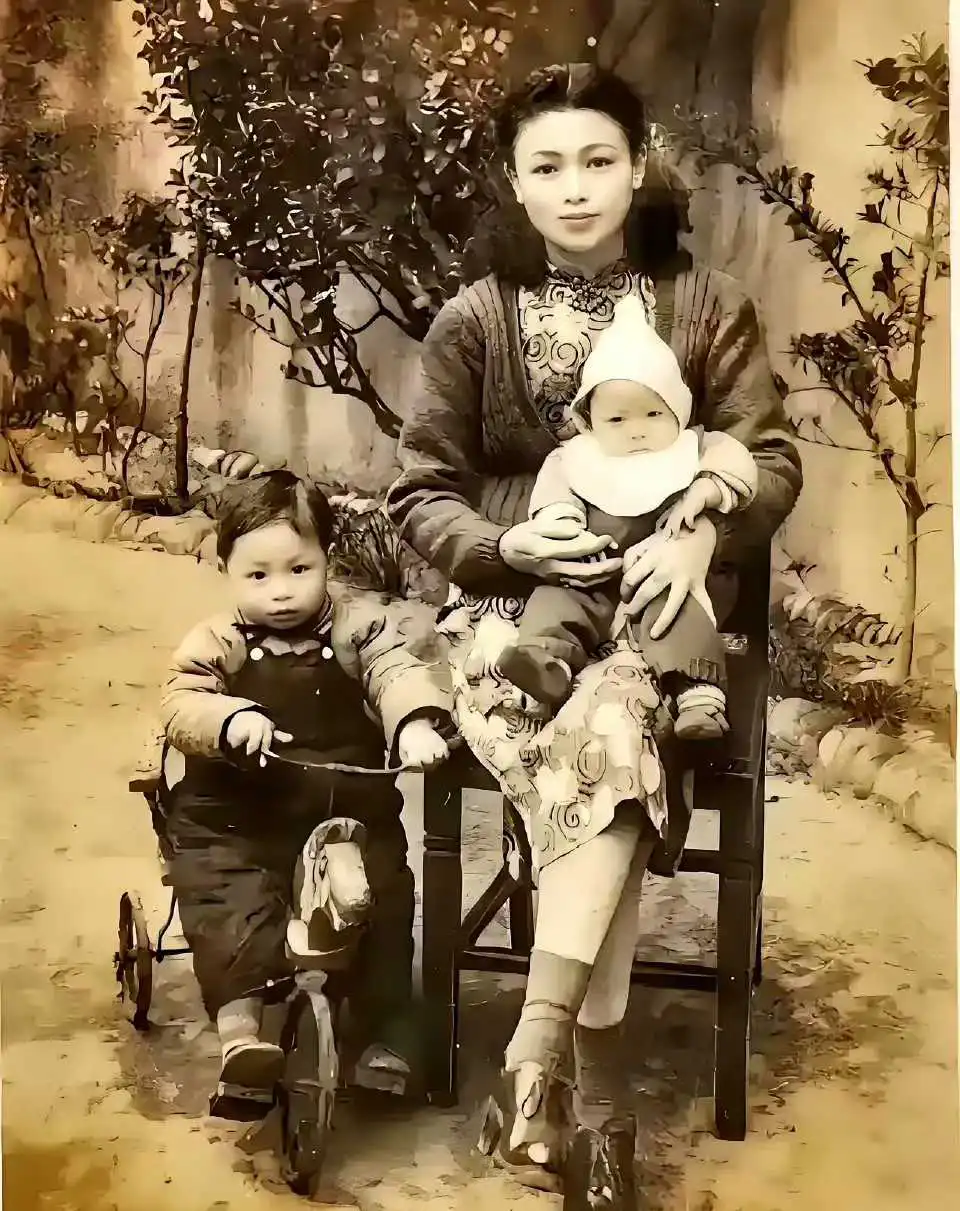

1941年,21岁的女战士莫林被活埋前,敌人竟突然问:“你认识莫林吗?”莫林一听暗自窃喜,有救了?她连忙说:“认识认识,就是那个老太婆嘛!” 苏北农村,一支日军小分队在田间巡逻,突然发现一名匆匆过路的年轻女子。 穿着普通农家衣裳,神色慌张,手中紧握着一个布包。 "站住!"日军士兵厉声喝道,那女子转身欲逃,却被迅速包围。 她便是莫林,江苏南通人,真名姚世瑞,时年24岁。 在这关键时刻,她犯了一个致命错误——她忘了戴上那条标志性的白头巾。 莫林出生于富裕家庭,1940年加入新四军。 她崇拜莫斯科与斯大林,因此改名"莫林"。为掩护身份,她独创了一套伪装:头戴白布头巾,身着粗布衣服,装成一位步履蹒跚的老妇。 这套伪装下,她持双枪行动,因而得名"双枪老太婆"。 敌人搜出她随身携带的机密文件,立刻将她押往据点。 审讯室内,鞭打、烙铁、竹签,酷刑接连不断。莫林咬紧牙关,一言不发。 "你是谁?从哪来?"审讯官一遍遍逼问。 莫林沉默以对。军情如山,她知道一旦开口,牵连的将是整个党组织。 三天后,日军失去耐心。一个阴冷的黄昏,他们将莫林拖到村外的乱坟岗。 士兵们已挖好坑洞,准备活埋这个不肯开口的女子。 莫林被推到坑边,看着黑洞洞的土坑,死亡的阴影笼罩全身,就在这千钧一发之际,日军指挥官突然问了一个意外的问题: "你认识莫林吗?那个双枪老太婆在哪里?" 这个问题如同一道闪电,照亮了莫林的求生之路。 她瞬间明白:敌人从未见过"双枪老太婆"的真面目,他们只知道那是个持双枪的老太婆。 "认识,认识..."莫林装作惊恐万分,声音颤抖,"莫林是西洼子村头戴白头巾的老太婆,走路拄拐棍!" 日军指挥官眼中闪过怀疑,却又带着期待:"她长什么样子?" "五十多岁,戴白头巾,经常夜里出现..."莫林绘声绘色地描述着"另一个自己"。 日军陷入犹豫,莫林抓住机会,继续添油加醋:"我只是普通农家女,被新四军抓去当勤务兵...求您放过我吧!" 这番表演奏效了,日军暂缓了处决,打算先利用她寻找那个,神出鬼没的"双枪老太婆"。 消息传到莫林家人耳中,他们四处筹措赎金,上千大洋的赎金,最终换回了莫林的自由。 回到根据地后,莫林的第一件事就是重新戴上白头巾,恢复"双枪老太婆"的形象。 这次死里逃生让她更加谨慎,也更加大胆。 那年冬天,日军在苏北大肆搜捕"双枪老太婆",却抓不到一个白发苍苍的老妇人。 他们做梦也想不到,那个他们曾经抓到,又放走的年轻女子,就是让他们闻风丧胆的"双枪老太婆"。 莫林继续带领武工队活跃于敌后。 她专挑月黑风高的夜晚行动,一手一把勃朗宁手枪,出手迅猛准确。 一次,情报显示当地汉奸将举办寿宴。 莫林带领武工队连夜挖通暗道,直通汉奸住宅。宴会正酣时,"双枪老太婆"突然从地下冒出,双枪齐射,端掉了整个汉奸窝点。 这类故事在苏北民间广为流传,"双枪老太婆"成了抗日传奇。 日军贴出告示,悬赏缉拿这位"五十多岁的老太婆"。 而年轻的莫林则借助这个误解,更加肆无忌惮地在敌后穿梭。 她的伪装如此成功,有一次甚至在日军岗哨前装作卖鸡蛋的老妇,成功带回了重要情报。 敌人始终将目光锁定在年长妇女身上,而这位英姿飒爽的年轻女战士,则如鱼得水。 1942年春,莫林接到任务,带领小队突袭日军驻地。 她照例头戴白巾,身披粗布,带领六名战士潜入敌营。 凭借精准射击,莫林指挥警卫员击毙了日军指挥官,小队全身而退。 这次行动后,日军对"双枪老太婆"的搜捕更加疯狂,可他们始终抓不到,这个神出鬼没的"老太婆"。 莫林的传奇在于她的勇敢,更在于她的智慧。 她懂得利用敌人的成见和刻板印象,创造出一个完美的伪装。 当敌人寻找一个不存在的老妇人时,真正的"双枪老太婆"就在他们眼皮底下活动。 1945年抗战胜利后,莫林投身土改与建设事业。 她放下双枪,却始终保留着那条白头巾,作为特殊时期的纪念。 晚年的莫林撰写回忆录,记录那段惊心动魄的岁月。 2017年,97岁高龄的她接受采访时,仍然神采奕奕地回忆着,那次死里逃生的经历。 "双枪老太婆的名号,早已是我的一部分。"她说这话时,眼中闪烁着年轻时的光芒。 日军苦苦追寻的老妇人从未存在,却又真实存在——存在于一个年轻女子的完美伪装中,存在于敌人心中的恐惧里,也存在于中国人民抗战的记忆中。