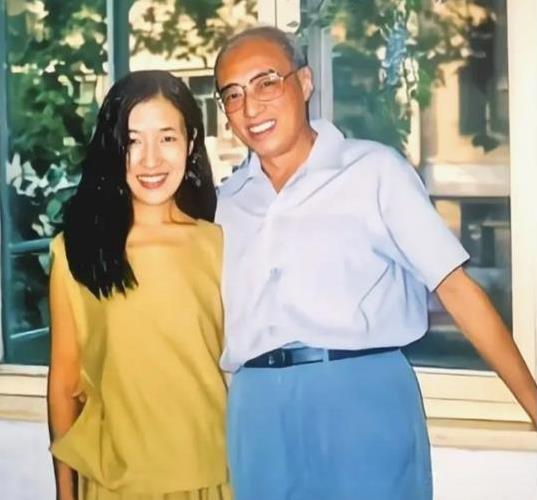

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平,张严平的父母不同意,不料,当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1984年春天的北京城还带着料峭寒意,新华社年轻记者张严平裹紧风衣走进招待所。 她今天要采访的是陕西代表团成员杨南生,资料显示这位六旬老人是航天专家, 可当真正见到本人时,眼前的场景让她愣在原地。 穿着旧中山装的老先生正趴在茶几上画机械图纸,听见动静抬头一笑,眼角皱纹里盛着的全是暖意。 这位老者身上没有半点"老学究"的架子。 两个小时的采访里,他像遇见多年未见的老朋友,从肖邦夜曲聊到北岛诗歌,说到人造卫星时眼睛亮得像孩子。 张严平准备好的采访提纲早被抛到九霄云外,笔记本上记满了他随口说出的金句。 临别时老先生把钢笔插回胸袋,忽然冒出一句:"你们年轻人现在都听什么歌?" 这句话后来被张严平写在日记本里,每次翻看都会笑出声。 回到单位的张严平总觉得心里空落落的。 直到传达室送来陕西寄来的牛皮纸信封,看见信封上工整的钢笔字迹,她才惊觉自己竟在期待什么。 信里没写半句暧昧话语,倒像老教授给学生布置作业: 推荐了五本诗集,还夹着两张手绘的火箭结构简图。 随信附上的纸条上写着:"记者同志若有兴趣,下月可来西安看真正的火箭发动机。" 这场始于职业采访的交往,在三十多封书信往来中悄然变质。 张严平发现自己在信里越写越长,从工作见闻到读书感悟,连食堂饭菜咸淡都要唠叨几句。 杨南生的回信总带着老派知识分子的克制,但会在信纸边角画些俏皮小画。 抱怨食堂饭菜时,他就画个举着锅铲生气的小老头。 当张严平父母发现女儿要和年长36岁的老专家结婚时,家里炸开了锅。 母亲把户口本锁进五斗橱最底层,父亲指着报纸上某明星的忘年恋新闻大骂伤风败俗。 可向来乖巧的女儿这次铁了心,揣着单位开的介绍信就踏上了西行列车。 火车穿过太行山脉时,她摸出贴身放着的信笺,上面杨南生新写的诗句被揉出了毛边:"莫道桑榆晚,为霞尚满天。" 陕西三原县的家属院里,两间红砖平房就是他们的新房。 杨南生把书桌让给妻子写作,自己趴在缝纫机上画设计图。 邻居们常见这对特殊夫妻晚饭后散步: 老先生拄着自制竹杖走在前面,年轻妻子抱着笔记本跟在后面记录他说的话。 有次火箭试射成功,杨南生领到二十元奖金,转头就给妻子买了条红围巾,自己那件破毛衣袖口又多了两个补丁。 2005年深秋,白发苍苍的杨南生在北京医院握着妻子的手交代后事。 床头柜上摆着最新型的火箭模型,那是学生们送来的生日礼物。 等妻子含泪点头答应会好好生活,老人忽然孩子气地眨眨眼:"记得帮我把那箱图纸交给酒泉基地的小王,第三层夹着给你的生日信。" 张严平在整理遗物时发现个铁皮盒子,里面整整齐齐码着结婚二十七年来她寄去的所有信件。 每封信都包着牛皮纸封皮,边角用尺子压得平平整整。 压在盒底的是1984年那次采访的速记稿,泛黄纸页上添了许多红色批注,最后一行新添的字迹力透纸背:"平生不会相思,才会相思,便害相思。" 为了弄明白丈夫到底做过什么,张严平开始在全国各地奔波。 她在酒泉基地的档案室里看到1965年的工作日志,泛黄的纸页上记着:"杨总师连续工作38小时后晕倒在车间,醒来第一句话问推进剂数据。" 在西安老厂区,退休工人指着生锈的老虎钳说:"当年杨工就是用它拧出第一颗卫星零件。" 2018年春天,张严平站在海南文昌发射场。 远处长征七号火箭直刺苍穹,她怀里抱着刚出版的《君生我未生》。 书本扉页贴着杨南生年轻时的证件照,照片背后是他最爱念的诗句:"天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。" 指挥中心传来欢呼声时,她轻轻摸了摸书上丈夫的照片,转身走进漫天星斗里。 对此您怎么看呢? 主要信源:(华西都市报——女记者出书再现与科学家的爱情)