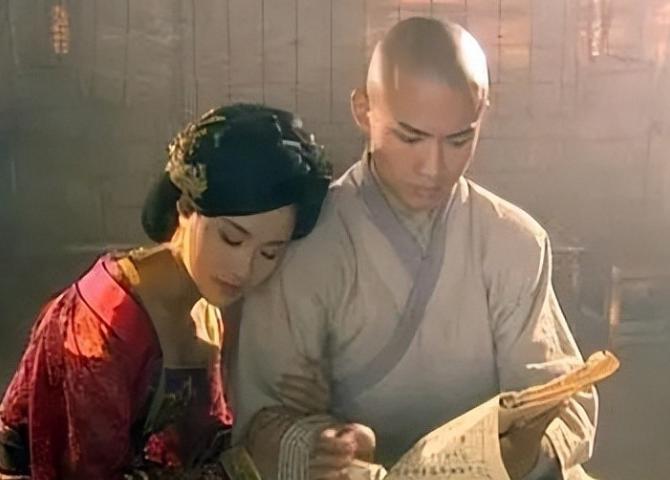

乾隆年间,一位和尚和尼姑私通,被地保绑送至官府,按照律法应被杖刑100下,并佩戴枷锁游街60天,当郑板桥了解到原委后,下令让两人在朝堂上原地成婚,并亲自为其写下祝福诗。 乾隆年间潍县衙门前的青石板路上传来一阵喧哗。 几个地保推搡着两个年轻人穿过看热闹的人群,县衙门口的鸣冤鼓被敲得咚咚作响。 时任潍县知县的郑板桥放下手中狼毫,抬眼望向堂下跪着的这对僧尼——小和尚的僧袍沾着露水,小尼姑的布鞋沾着草屑,两人低垂的头颅下藏着紧紧相扣的手指。 这桩案子在《扬州府志》中记载得清清楚楚。原是邻村青梅竹马的一对恋人,因女方家中嫌贫爱富,硬将女儿许配给邻镇老财主。 姑娘连夜逃至桃花庵削发为尼,少年郎得知后在相距三里地的寒山寺落发为僧。 来年三月三风筝会上,这对苦命鸳鸯在漫天纸鸢下重逢,暗通款曲之事终究没能逃过巡夜地保的眼睛。 郑板桥细看案卷时发现蹊跷。 按大清律例,僧尼私通该受杖刑游街,可这二人出家前的渊源让他起了恻隐之心。 惊堂木未响,他先命衙役端来两碗姜茶。待问明前因后果,这位以"难得糊涂"自勉的县令已然有了主意。 他当堂挥笔写下判词:"一半葫芦一半瓢,合来一处好成桃",准其还俗成婚的判决让满堂胥吏目瞪口呆。 此事在潍县街头巷尾传为美谈。郑板桥的师爷在《潍县衙斋笔记》里记载,新婚夫妇后来在城西开了间豆腐坊,每逢初一十五都给县衙送新鲜豆花。 更难得的是,郑板桥将乡绅送来的千两谢媒银全数赠予新人作本钱,自己分文未取。 十年后新任县令翻阅旧档时发现,郑板桥任内类似案件共有三起。 除了僧尼案,还有一桩退婚纠纷更显其智慧。城中米商欲悔婚约,带着两箱白银夜叩县衙后门。 郑板桥次日却将双方子女唤至公堂,三言两语问出两人情比金坚,当场认商贾之女为义女,用那千两白银置办嫁妆,硬是把一桩买卖婚姻变成了佳话。 近年学界对郑板桥司法实践的研究愈发深入。山东大学法学院王教授团队在《清代司法案例中的情法平衡》专题研究中,将这两起案件列为"清代基层司法人性化判例"的典范。 潍县郑板桥纪念馆2023年推出的数字展厅里,特别用全息投影技术重现了当年公堂审案场景,游客扫码即可看到郑板桥亲笔判词的动态复原过程。 俗话说"清官难断家务事",可郑板桥偏偏在情与法之间走出了第三条路。 他用看似离经叛道的方式守护着世间真情,那些被他成全的姻缘,最终都成了潍县百姓口耳相传的活招牌,比任何律例条文都更能教化人心。 信息来源: 扬州府志·郑燮传 潍县衙斋笔记(清代手抄本) 山东大学法学院《清代司法案例中的情法平衡》研究报告 潍县郑板桥纪念馆2023年数字展厅资料