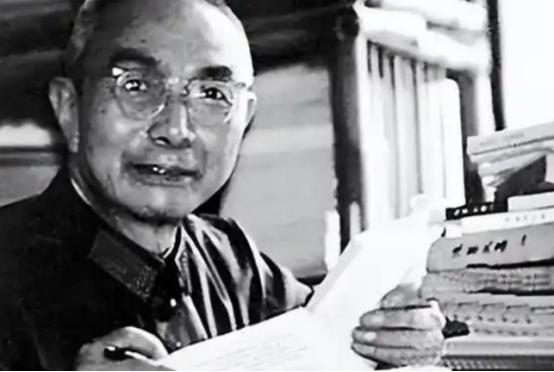

1997年,曾潜伏在蒋介石身边18年的郭汝瑰被一辆失控的卡车撞倒,经抢救无效不幸离世,三天后追悼会上,有人从台湾匿名寄来一个信封,里面竟是一张白纸。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 郭汝瑰出生于1907年的四川铜梁,家境虽属没落的地主阶层,却仍保有读书人气节,少年时的他曾目睹乡民因战乱流离失所,这些画面在心中留下了难以磨灭的印记,1926年,他考入黄埔军校第五期,成为那个时代热血青年的一个缩影,彼时的黄埔,不仅是军事训练的熔炉,也是各种思潮激荡的场所,正是在这里,郭汝瑰初次接触到马克思主义思想,并在随后秘密加入中国共产党。 然而,历史的洪流并不总按人的意愿前行,1928年,他所联络的党员被捕,组织关系中断,他隐忍不发,未将身份暴露,两年后,他远赴日本留学,辗转于东京的课堂与图书馆之间,在那段时间里,作为中国留学生的他,深切体会到民族危机与身份尴尬,在他眼中,学习军事不仅是为了谋生职业,更是为了寻找一个能够救国的出口。 归国后,他凭借优异表现进入南京陆军大学,系统学习军事理论,成为蒋介石亲自授课的对象,此后,他迅速步入国民党军政体系核心,先后担任参谋、作战参谋长等要职,抗战期间,他参与指挥淞沪会战、长沙会战等多场重要战役,展现出卓越的军事才能,正是这种能力,使他在1940年代成为国防部作战厅厅长,手握关键军事情报和战略部署。 在外人看来,他是蒋介石倚重的智囊之一,是“国军智将”的代表;但在更深层的历史背景中,他的身份却显得格外特殊,早已与共产党失联的他,在抗战胜利后重新建立起秘密联系,面对国民党政府的腐败无能,他内心的信念再次被唤醒,在解放战争关键阶段,他以作战厅厅长的身份多次向中共提供一手情报,不动声色地影响着战局走向。 1948年淮海战役前夕,他在南京一处茶馆中将一份江防部署图交给中共地下联络人,这份图纸,为人民解放军制定战术提供了重要依据,此后,他又提出“解围双堆集”建议,诱导国民党部队陷入战略陷阱,三个月后,国民党七十万大军一溃千里,成为内战进程中的转折点。 尽管身处高位,他始终保持低调,极少参与政治派系斗争,1949年12月,在接受中共安排后,他率部于宜宾起义,成为西南战场上最后一块拼图的完成者,这场起义不仅粉碎了蒋介石“川西决战”的幻想,也标志着郭汝瑰的历史角色彻底浮出水面。 新中国成立后,郭汝瑰并未进入中央权力结构,而是被安排在南京军事学院任教,专注于军事理论和历史编撰,他主持编写了《中国军事史》《战例选编》等学术著作,成为建国后军事学科建设的重要推动者,他的讲课风格严谨,逻辑清晰,深受学生敬重,尽管身份一直未公开,他从未因往昔功绩自诩,也从不主动谈及那段特殊经历。 直到1980年代初,随着政治氛围的逐渐宽松,他的党籍被正式恢复,这一消息经媒体报道,引发社会广泛关注,他却仅对前来采访的记者平静地说:“我做了我该做的事,”与此同时,他撰写并出版回忆录,详细记录了其一生的经历,这本回忆录的问世,不仅填补了某些历史空白,更在海峡对岸掀起涟漪。 正是从那时起,一封又一封没有文字的信件,从台湾寄往北京,寄件人多为黄埔时期的旧友,他们曾在抗战中并肩作战,在战后分道扬镳,面对郭汝瑰公开的身份,他们或许有愤怒,有困惑,但最终选择用空白信纸表达情感,这些信无一字,却胜似千言。 郭相操在整理父亲遗物时发现这些信件时,曾一度不解其意,直到他翻阅父亲留下的照片与笔记,才逐渐明白:那是老友之间超越政治立场的默契,是对过去岁月的缅怀与复杂情绪的凝结,没有文字,是因为语言已无法承载那种共生共死后的沉重。 郭汝瑰晚年生活极其简朴,他拒绝享受特殊待遇,将部分补助捐出,居住在一套普通住宅中,尽管年事已高,他始终保持对国家大事的关注,他曾表示,个人命运不过是时代浪潮中的一朵浪花,真正重要的是国家的前途与人民的福祉。 1997年冬,郭汝瑰在一次送别女儿的途中遭遇车祸,终年九十岁,他的离世并未引起大张旗鼓的纪念,墓碑上仅刻有姓名和生卒年月,没有勋章、没有荣誉称号,唯有那一生无声的坚持与深藏的忠诚。 2000年春,郭相操再次收到一封来自台湾的信,依旧是空白信纸,但这次信中夹带着一张老照片:黄埔军校合影中,年轻的郭汝瑰与几位同窗并肩而立,照片背后,只有八个字:“往事如烟,人各有志,”落款是父亲昔日最信任的朋友之一,那个在台北晚年读完回忆录后沉默许久的老人。 信息来源:“最大共谍”郭汝瑰去世 昔日国军战友各寄一张白纸——凤凰卫视