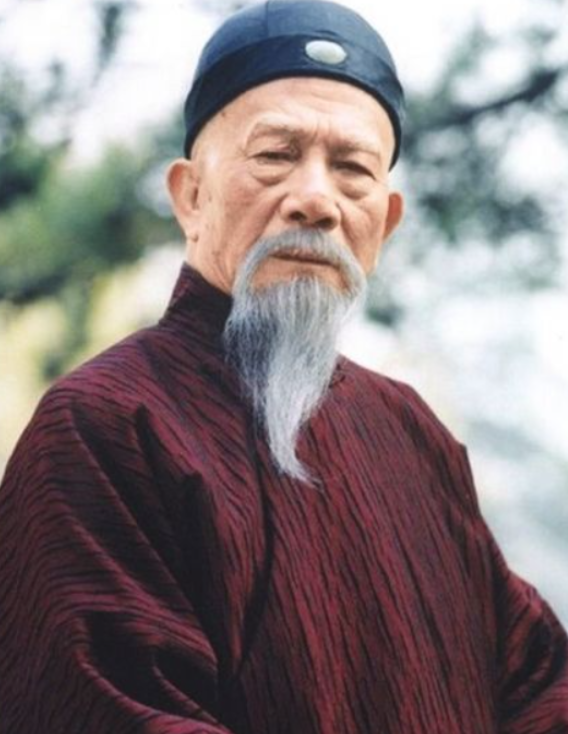

你以为的林则徐被贬新疆:风餐露宿,风吹日晒。那你就错了,那不是林则徐,那是林冲。 林则徐在京城最后一次上朝,是在虎门销烟之后。大殿之下,满朝文武低头不语。 有人指责“用兵冒进,致外交交恶”;也有人私下说:“这位御史终究要被贬了。” 但没人料到,林则徐不是被贬去两广,也不是贬至江西,而是,一纸谕旨,将他发配至伊犁。 伊犁,万里之外,边关重地。那不是普通官员的“贬所”,是流放、是流亡,是生死不定的边疆地带。 但真正的故事,从这份“贬谪”开始,才慢慢露出底牌。 起初谁都以为这是斩草除根。虎门销烟动了大英帝国的命根子,鸦片商人在伦敦叫嚣,要求清政府交出“始作俑者”。 英国议会也拿林则徐的名字做借口,一场战争已经逼近。朝廷内外交困,道光帝下了一道圣旨:“林则徐革职查办,发往伊犁效力赎罪。” 这份旨意一出,舆论一边倒——有人为之惋惜,有人拍手称快。 京中甚至有人当街庆贺:“虎门之祸,终得清算!” 可几日后,消息传来,道光帝并未命他立即启程,而是先让林则徐转道河南,说是“查勘水患”。 随后,又一道旨意:西安“气候寒凉,可暂停一月,静养休整”。 这不像是贬人,更像是送人出游。 林则徐一路向西,沿途驿站不但无苛待,甚至“丰厚过常”。 据后人整理的日记记载,河南布政使亲自迎接,西安知府安排上等居所。 进入甘肃后,更离谱——布政使率仪仗队十里迎接,所用马匹、兵员规格已接近正一品大员。 有随行幕僚惊讶:“这哪里是发配?分明是外放。” 进入伊犁时,真正的破绽出现了。 当时镇守伊犁的是布彦泰,地位极高的满洲将军。 按例,正一品官无须亲自迎接被贬官员。可布彦泰提前数日设宴,并在城外数里设帐迎候。 林则徐刚一入境,迎面就是热炕、羊肉、地暖房。接风酒喝了三天,礼节繁复。 伊犁将军后来还向京城上奏:“林某虽为戴罪之身,然其志不改,堪可用之。” 这份奏折,没有被驳回。道光帝未提“越权”,未言“违例”,只是批了一句:“知之。” 没人公开承认林则徐在伊犁有实权,但事情一个接一个落到他手上。 首先是水利,伊犁灌渠年久失修,流域村寨反复争水,道光年间旱涝频发。 布彦泰将水务交林则徐全权处理。林则徐用内地经验,重修皇渠,引坎儿井,开凿“林公渠”,十万亩荒地复耕,至今仍有人称之为“喀什噶尔之光”。 然后是屯田,三年间,他主导安置难民,建立屯垦村落,推广内地耕作法,建仓、修渠、配种、分地,连军粮系统都得以改造。 据统计,这段时间新疆新增耕地约七十万亩,粮仓填实,边军得养。 最后是边防,林则徐随身带着望远镜、水平仪、军略图册,不仅绘制疆域地图,还详细记录俄罗斯使团动向。 他写道:“西域屯政不修,地利未尽,终为中国之患者,其俄罗斯乎。”这句话,左宗棠后来在奏折中引用,并在收复新疆战争中采纳相关部署。 这些政绩,朝廷未明言奖赏,但每月依旧发放七成俸禄。 林则徐带着十余名随从,有自家马车、书籍、文房。他在伊犁写下《荷戈纪程》,与魏源书信往来,编修《海国图志》素材。 一个“流放者”,却保有完整学术网络和传信通道。 更关键的是,军机处允许其家书“优先处理”。这是只有现任高官才有的待遇。 问题来了:为何要贬,又为何“暗中起用”? 道光帝的盘算,在内外矛盾之间展现得极致。 其一,对内。两广士绅、投降派、洋行势力,皆将战争归咎于林则徐,道光帝若强行保留,会激化权斗。通过“贬黜”,等于安抚内阁与保守派。 其二,对外。英国以林为战争借口,一旦“已受重罚”,外交压力可暂缓。 其三,对己。林则徐为主战派,是清廷少有的“知西方之长短”的实干官。一旦彻底放弃,边疆空虚、信息断绝,将更依赖洋人。 “贬去伊犁”,正好远离权力核心,又能留一张底牌。 在这场看似“除名”的戏码中,道光帝将矛盾掩于表象,又将战略资源留于边疆。 林则徐懂这一点,所以从未上书抱怨。也未曾请归。他说:“我虽为谪臣,但志在边关。” 他在新疆前后六年,未曾返京。 死前一年,他奉旨东归。未入北京,而在潮州病倒,终年六十五。京中为其辍朝一天,实属罕见。 多年后,左宗棠奏请西征,手中拿的,正是林则徐留下的地图与屯田报告。 一个曾被称作“祸首”的人,在西域重塑了一个新的国策。 所谓“发配”,不过是棋盘中一次换位。 那一局,道光不敢保,也不舍弃。林则徐不再说话,但不肯退场。 他们都在演戏,却都在算局。

陆刚-刚刚

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之