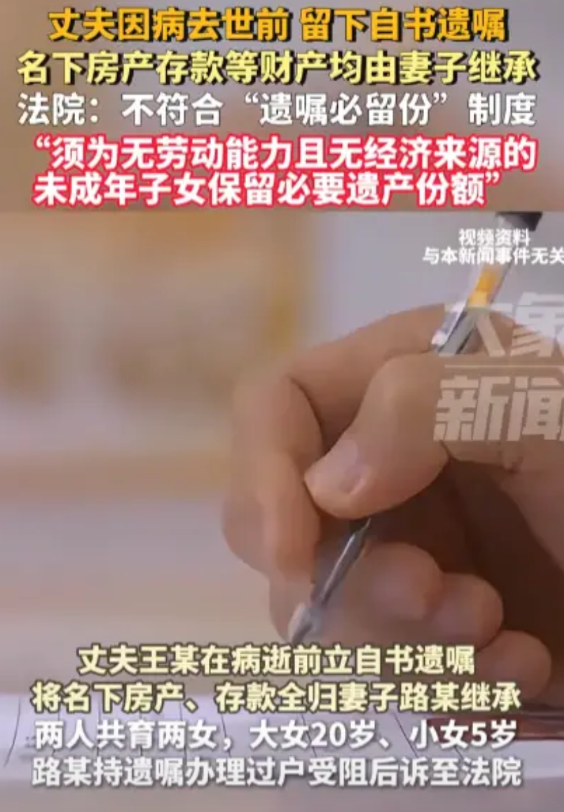

1996年,44岁的贾平凹娶了女护士郭梅,没想到在新婚之夜,贾平凹却小声地提了一个要求:”我想每周去一次前妻那里,履行做丈夫的责任。“本以为郭梅不会同意的贾平凹顿时大喜过望,连声说道:“得妻如此,夫复何求!” 陕西籍作家贾平凹在文坛素有"鬼才"之称,其作品中对人性的深刻洞察常引发热议。 这位扎根黄土地的作家在经历婚姻变故时,却展现出与传统文人形象迥异的处世智慧。 1996年与第二任妻子郭梅的结合,不仅成就了文坛一段佳话,更折射出知识分子的家庭伦理观。 1993年秋,贾平凹与首任妻子韩俊芳的婚姻亮起红灯。据《华商报》1994年3月专题报道,这对从丹凤县文化馆走出来的夫妻,曾在县城剧团共同经历十年风雨。 随着贾平凹作品《废都》的轰动,夫妻间的裂痕逐渐显现。 中国作家网2005年收录的贾平凹回忆录中记载,创作压力与家庭矛盾交织,最终因对路遥婚变的态度分歧成为导火索。 1996年初春,44岁的贾平凹因肝病入住陕西省人民医院。住院部护士郭梅的出现,为这段人生低谷带来转机。 这位身高1.75米的西安姑娘,不仅是贾平凹作品的忠实读者,更以细致入微的照料打动作家内心。 陕西卫视《文化人物》栏目2010年专访披露,郭梅每日查房时都会在病历本夹带读书笔记,用文字与作家进行精神对话。 新婚之夜的情景被《家庭》杂志1997年5月号详细记录。当贾平凹提出每周探望女儿贾浅浅的请求时,郭梅的回应展现出现代知识女性的通达:"养育之恩大过天,父女亲情断不得。" 这种超越世俗眼光的包容,奠定了新家庭的和睦根基。作家自此恪守承诺,每逢周末必回前妻住处,风雨无阻陪伴女儿成长。 对独生女的教育,贾平凹始终秉持"自由生长"理念。光明日报2012年教育专题中引述其育儿观:"孩子的灵性像山间清泉,堵不如疏。" 这种开明态度在九十年代尚属罕见。贾浅浅幼时的涂鸦习作,都被父亲精心装订成册。 西北大学文学院教授李浩在接受《读书》杂志采访时证实,这些童年习作后来成为研究作家家庭教育的重要文献。 第二段婚姻给贾平凹的创作注入新活力。 中国现代文学馆2001年举办的"贾平凹创作研讨会"资料显示,《高老庄》《秦腔》等代表作均诞生于这一时期。 作家在自传体散文《我是农民》中坦言,稳定的家庭生活使其更能深入观察市井百态。这种创作状态的转变,在《小说评论》2003年刊载的学术论文中有详尽分析。 外界关注的财产分配问题,贾平凹处理得颇具古风。据陕西省公证处1996年档案记载,作家将主要积蓄留给前妻,仅带着藏书和手稿开始新生活。 这种"净身出户"的做法,在《法律与生活》杂志1997年婚姻法专题中作为典型案例剖析。郭梅对此毫无怨言,两人蜗居在文联宿舍的岁月,反而成为创作高产期。 贾浅浅的成长轨迹印证了这种教育方式的成效。 光明日报2018年文艺评论指出,其诗歌创作虽引发争议,但敢于突破常规的勇气与父亲的教育理念一脉相承。 父女俩合著的《我们的父亲》一书,被《出版人》杂志评为年度最具温度的家庭纪实作品。 这段跨越二十七载的婚姻,在浮躁的文坛堪称清流。2020年央视《文化访谈录》节目中,郭梅谈及维系婚姻的秘诀:"给彼此留片自留地,才能长出好庄稼。" 这种充满乡土智慧的生活哲学,恰是贾平凹作品中反复书写的主题。如今漫步在西安城墙根,仍能遇见这对夫妻在旧书摊淘书的背影,成为古城文化地标中鲜活的人文风景。 信源: 1.《华商报》1994年3月《贾平凹婚变始末》 2.中国作家网2005年《贾平凹创作回忆录》 3.陕西卫视《文化人物》2010年专访 4.《家庭》杂志1997年5月号特别报道 5.光明日报2012年《家庭教育新观察》 6.中国现代文学馆2001年研讨会纪要 7.陕西省公证处1996年公证档案