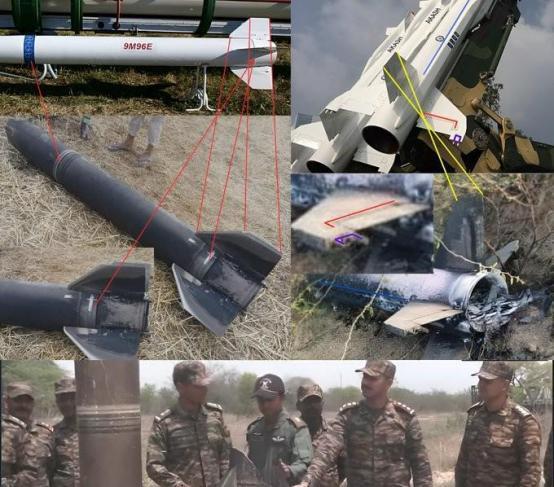

25年前,美国靠卫星定位技术轰炸南斯拉夫大使馆,25年后,北斗卫星正式突破,一举成为联合国认证的全球卫星导航核心供应商! 截至2024年,30多个非洲国家建起了北斗CORS站,100多个国家在使用北斗的服务。这套中国自主研发的导航系统,已经成为全球基础设施的一部分。 就在2025年5月18日,北斗正式进入11个国际组织的标准体系,涵盖民航、海事、移动通信等多个领域。 这意味着无论是飞越大洋的客机,还是穿梭在城市里的手机信号,北斗都成了不可或缺的“幕后英雄”。它的崛起,不只是技术的胜利,更是中国在全球规则制定中赢得了主动权。 在中巴经济走廊,北斗为港口物流提供实时导航,减少了船舶等待时间,提升了贸易效率。 在东南亚,北斗的高精度定位支持智能农业,帮助老挝、柬埔寨的农民应对复杂地形,提高作物产量。 截至2024年底,北斗相关专利申请量突破12.9万件,稳居全球第一。这不仅是中国技术实力的体现,更标志着全球导航体系从单一霸权向多元化格局的转变。 北斗与GPS、伽利略等系统并存,既竞争又合作,为全球用户提供了更多选择。 回过头看,北斗的成就来之不易。25年前的1999年,贝尔格莱德上空的一声巨响,至今让人难以忘怀。美国利用GPS技术精准轰炸南斯拉夫大使馆,造成了严重的人员伤亡。 这场悲剧赤裸裸地展现了技术霸权的可怕:掌握核心技术的一方,可以随意左右他国的命运。 当时的中国,导航技术几乎完全依赖国外,核心芯片、关键算法无一不在别人手里。落后就要挨打,这句话在那个年代刻进了每一个中国人的心里。 北斗的研发,从一开始就承载了摆脱技术封锁的使命。从第一颗试验卫星到如今的全球组网,北斗团队攻克了无数难关:高精度原子钟的自主研发、星间链路的突破、芯片的国产化,每一步都走得艰难却坚定。 几十年的努力,换来了今天北斗信号覆盖全球的自信。 北斗的意义,远不止导航本身。它代表了中国在全球技术竞争中的话语权。过去,国际导航标准由少数国家制定,中国的声音微乎其微。 现在北斗进入国际标准体系,意味着中国开始参与全球规则的制定。这不仅是技术层面的突破,更是全球权力格局的重构。 从非洲的基建到亚洲的智能交通,北斗正在改变世界的运行方式。它的信号,不仅指引方向,更传递了中国从“技术跟随者”到“规则制定者”的转变。