1955年,新疆于田县的库尔班·吐鲁木,带上干果和馕,骑着毛驴就想去北京看毛主席。

没通火车,他不会汉语,也没人陪着,可他就是一心想去,结果走到半路被拦了下来。

别人说他疯了,他却说:“我命是共产党给的,我就是想亲眼看看毛主席。”他信这事,信到骨头里。

库尔班·吐鲁木是新疆维吾尔族人,小时候家里穷,爹娘早死,他从小给地主放羊、种地,连个自己的被褥都没有。

饭吃不饱,挨骂是常事,那时候的他,根本不知道什么叫“盼头”,一直到解放后,他才第一次感觉,活着也能挺起腰杆。

土地改革以后,他分了地,成了“新社会”的一分子,活儿还是累,可心里不一样了。

政府来人教他们种地、打井,县里还给他评了个“劳动模范”,说他干得好。

那时候的库尔班,突然生出个念头:“我想见见毛主席。”他觉得,这辈子能活成这样,全是毛主席给的。

这事,他不是说说而已,他真的开始准备。他把自家地里种的干杏、葡萄干装进袋子,又做了几张土布,缝好揣着。

他连馕都准备了几十个,怕路上吃不上,他不会写汉字,就找村里识字的孩子帮他写信,说他要见毛主席。

信一封封寄出去,连带着小礼物,可一直没回音。他也不灰心,索性亲自出发。

他没钱坐车,只好骑着家里的毛驴,那天早上,他天没亮就走了,邻居们都围着劝他:“你这一把年纪,哪能跑那么远?”

他不听,只说:“我不去,心里不踏实。”可没走多远,就被干部拦了下来,说这是瞎折腾,还把他接回家。

那年头,农活紧,大家谁也不想他再折腾,可库尔班不死心,他天天跑到县道上,等大车,看见谁往东走就拦下来:“你去北京吗?捎上我吧,我要见毛主席。”

别人当他是笑话,他却眼巴巴地望着远方,一天又一天。

1956年,他又托人写了几封信,往北京寄,那时候邮政还不发达,信有没有送到,他也不知道。

但这一回,奇迹出现了,过了不久,他真的收到了回信,信是从北京寄来的,还有一张毛主席的照片。

那天,他把照片捧在手上,看了一天,他说:“毛主席知道我了!”从那天起,他更加坚信,哪怕走着,也得去一趟北京。

这件事传到了自治区领导那儿,1957年,新疆党委书记王恩茂了解了库尔班的情况,很受感动。

他说:“这样一个老百姓,心里这么惦记毛主席,我们不能让他再白等。”

不久,自治区安排他作为优秀劳动代表,准备去北京参加农具展览,这回不是骑毛驴,是坐车坐火车,真正上路了。

1958年6月,库尔班穿着他最好的衣服,一身白色的维吾尔族长袍,头戴白帽,站在北京。

他没进过城,更没来过这么远的地方,一切都新鲜。

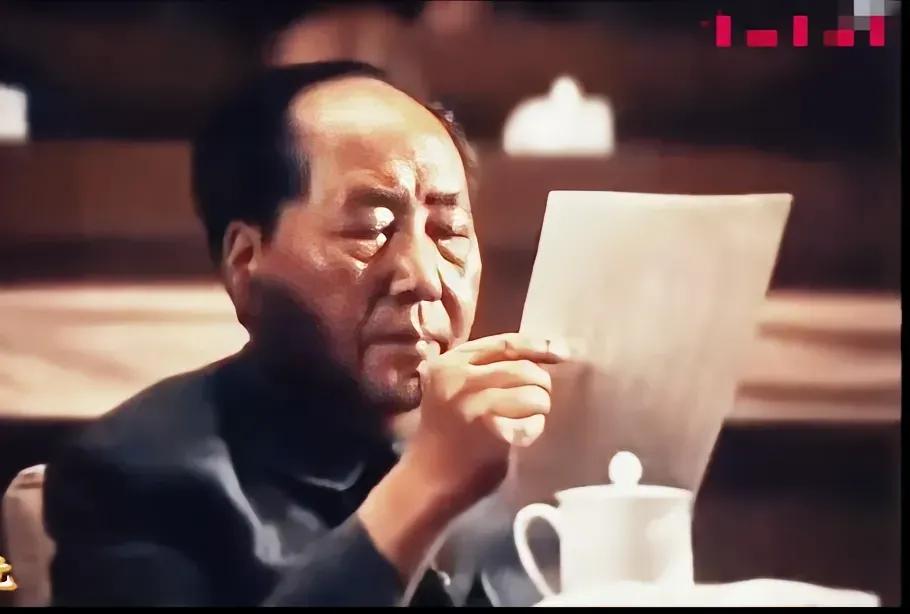

6月28日下午,他被安排进了中南海,那天他紧张得不行,双手握着土布和干果,一边念叨“毛主席”,一边不停擦汗。

直到毛主席出现在他面前,他一下子愣住了。

毛主席笑着走过来,伸出手说:“你就是库尔班吧?从新疆骑毛驴来看我,可真不容易啊!”库尔班听不太懂汉语,还是翻译在旁边翻。

他的眼睛却一下红了,哽咽着说:“我一直想见你,今天终于见到了。”他把手里的杏干和葡萄干递过去,又把手工织的土布献上。

毛主席接过去,看了看说:“这布真不错。”随即吩咐工作人员:“给库尔班送些绒布,他说想穿绒布衣服。”那时候,布是凭票的,毛主席专门批了10米布票。

这张握手的照片,后来登上了《人民日报》,还被印成挂历、宣传画,贴到了全国各地的墙上。

照片里,毛主席笑着,握着库尔班的手,库尔班满脸激动。

全国人民都知道了这件事,说新疆来了一位真正的老百姓,是带着心意来的。

库尔班回到家乡以后,把那块绒布做成了一件大衣,说这是“毛主席送的宝贝”,谁都不能随便动。

他回来后继续种地干活,还加入了共产党,那年他已经五十多岁了,可干劲比年轻人还足。

村里谁有困难他都帮,有时还主动跑去县里帮忙宣传党的政策。

他成了人大代表,参加过北京的会议,每次他进城,都会穿上那件绒布大衣,说这是他最光荣的衣服。

库尔班临终前,拉着儿孙的手说:“你们记住了,我们的命是共产党救的,咱这一家子,不管以后多苦多难,都得跟着党走。”

他的孩子们记住了他的嘱托,他的曾外孙女如克亚木·麦提赛地,后来也当了人大代表,常常提起库尔班的故事。

她说:“我从小听爷爷讲,咱家最宝贵的是一张照片和一件大衣。”

几十年过去,库尔班·吐鲁木的故事一直没被忘,电影《库尔班大叔上北京》拍了他的事,教科书里也写进了他骑毛驴的壮举。

他的老家修了展馆,挂满了老照片和当年的信件,每年还有不少人去看,说这是一个普通农民最真挚的愿望,见一眼毛主席。