在上一篇文章中我们讲到,第二次东征高丽由于杨玄感的叛乱而被迫退兵,这也宣告着第二次东征高丽失败了。杨玄感的叛乱虽然很快就平定了,但它给杨广和隋帝国刻下的伤口却没那么容易愈合。杨广无奈地发现:自己的政治威望已经被严重削弱,人气指数急剧下滑,降到了他即位以来的最低点。

杨广

隋炀帝命令追查杨玄感叛乱的同党,并且实施了严酷的处罚,导致大量人员被杀或流放。上至当朝大员,下至普通士民,一口气捕杀了三万多人,流放了六千多人。此外,由于杨玄感围攻东都时曾经开仓赈粮,于是朝廷便将当时接受赈济的百姓全部活埋,一个也没有放过。对于这样极端且残酷的处罚,简直是令人发指。然而有一个人却逃过了这场屠杀,那就是李密。早在杨玄感兵败之前,李密就离开了他,准备投奔其他义军,不料半路上被隋军抓获。李密用黄金贿赂看押官,使他放松了警惕,然后趁其不备再度逃亡,投奔了平原郡的郝孝德。这是后话。

也许是为了维护帝王威严,试图通过军事胜利来弥补前两次的失败;也许是为了削弱国内贵族势力,尤其是关陇门阀的军事力量;也许是为了转移国内矛盾,利用对外战争来巩固自己的统治;也许是认为前两次东征的失败是暂时的挫折,而非不可逆转的结果。鉴于上述原因,杨广决定整兵再战,三征高丽!

大业十年(614年)三月十四日,杨广率领三征高丽的大军向辽东出发。一路上,士卒纷纷逃亡,屡禁不止。七月十七日,杨广终于带着这支充满恐惧和抵触情绪的军队进抵怀远(今辽宁辽中县)。同时,来护儿的水军渡过渤海,在毕奢城大败前来迎战的高丽军队,并乘胜渡过鸭绿江,兵锋直指平壤。虽然前两次东征高丽拖垮了隋帝国,但是同时也让小小的高丽元气尽丧,精疲力竭。面对卷土重来的隋朝水陆大军,高丽王高元惶惶不可终日,最后只好低头妥协。七月二十八日,高元遣使前往隋军大营,向杨广奉上降表。这要是放在以前,杨广断然不会接受高丽的投降。

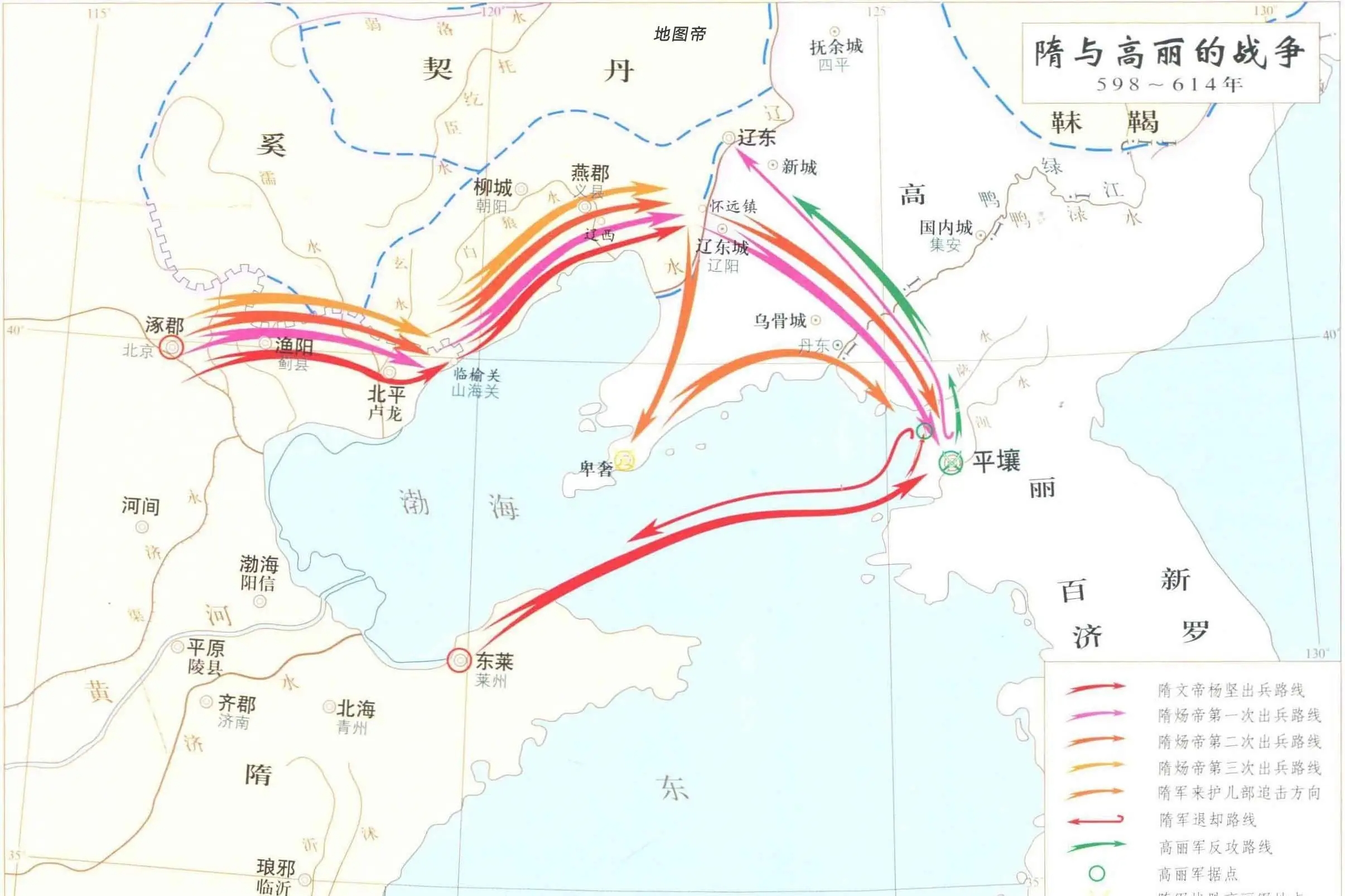

东征高丽地图

近几年隋帝国连年征战,导致国力严重消耗,国内农民起义风起云涌,隋朝统治基础动摇,已无力再维持长期的对外战争。此外,经过前两次东征的失败,隋军士气大减,士兵厌战情绪严重,逃亡事件频发,隋炀帝难以再组织起有效的进攻力量。因此只能无奈地接受高丽的请降,并即刻传令来护儿班师回朝。

三次东征高丽:一征高丽大败而回,二征高丽无果而终,三征高丽不了了之。

大业十年十月底,杨广命令高元按照臣藩之礼入朝觐见。但高元并未真正入朝,只是表面上表示臣服。这让隋炀帝杨广的内心感到非常的愤怒和挫败,但受限于国内农民起义的爆发和国力的衰退,他实际上已经无力继续对高丽采取军事行动。为了消除自己的郁闷,杨广决定北巡。

大业十一年(615年)八月初五,杨广向帝国的北部边境出发了。此时的杨广并不知道,一场比三征高丽更让他难以想象的噩梦,正悄悄匍匐在道路的前方。准确地说,它匍匐在雁门郡。

那么此时的李渊在干嘛呢?面对着全国轰轰烈烈的造反事业,此时的李渊并没有起兵,他继续着“佯装沉湎酒色”。大业十一年(615)四月,李渊被任命为山西、河东抚慰大使,其工作职责是镇压河东(黄河以东)地区的农民起义军。说来也巧,李渊的工作职责本来是镇压农民起义军的,但是到了河东之后,迎来的第一个对手却是突厥人。

李渊

大业十一年(615)八月,杨广以突厥人始毕可汗不来朝贡为由,率领大军北巡进行威慑,就是在边境上搞个军事演习,吓唬吓唬你,叫你知道我天朝大国的威严,以后年年进贡,岁岁称臣。但是杨广打错了算盘,因为对方是突厥人。于是东突厥的始毕可汗率领数十万精锐骑兵从塞外呼啸南下,此刻正风驰电掣地朝雁门扑来。但突厥人里有一个人将这个消息,通报给了杨广,这个人就是义成公主(隋朝和亲突厥的公主)。

当杨广听到这个消息时,急忙率军退入雁门(今山西代县)。但是突厥人的速度太快了,就在杨广率军刚刚进入雁门,突厥人已经打到了城下,数十万铁骑将雁门团团包围。隋朝君臣惊恐万状,开始手忙脚乱地组织防御。此时,虽然雁门共有军民十五万人,但其实真正的士兵就三万人,此外还有一个更严重的问题是城中囤积的粮食只够食用二十天。

雁门关

突厥人的攻势异常凌厉,短短几天便把雁门郡下辖的四十一座城池攻克了三十九座,只剩下杨广所在的雁门和齐王杨暕驻守的嵉县。突厥人彻底扫清外围之后,开始集中兵力猛攻雁门,战斗十分激烈。突厥人的弓箭,甚至已经射到了杨广的御座前。史书记载,杨广心胆俱裂,一把抱着幼子赵王杨杲号啕大哭。在突如其来的死亡面前,一个帝王刻意维系了大半生的骄傲和尊严瞬间坍塌,剩下的,只有与常人毫无二致的恐惧和软弱。

面对突厥人的强大攻势,宇文述力劝杨广挑选数千精骑拼死突围。可他的提议却遭到了重臣苏威、樊子盖等人的反对,他们认为,突厥人擅长野战,突围之策太过冒险,而今之计,只有一方面死守城池,一方面紧急发布勤王诏,命四方军队前来增援。但问题是突厥人将城池围得水泄不通,勤王诏怎么送出去呢?突然有一天,杨广想到了一个好办法,那就是浮木传诏。八月二十四日,数百根浮木被抛到流经雁门的汾水河上,迅速漂向下游的各个郡县,每根浮木上都绑着一道用黄帛写就的勤王诏。

接下来的日子,汾水下游的一些郡县长官相继接获诏书,于是纷纷募兵奔赴急难。然而,仓猝之间,各郡县募集的兵力都很有限,而且赶到雁门也需要一定的时间。当时,有一支勤王队伍的将领叫云定兴,他手下有个十七岁的小兵,此时的他虽然默默无闻,但是针对这个问题献上了一计。

这个小兵说:我认为始毕可汗敢带领十万大军围攻雁门,正是看到了我们各地的援军仓促不能增援,所以才如此猖獗。我军应该摆开阵容,白天挥动全军大旗连续不断,晚上鸣钲击鼓,全军将士大声喧哗。始毕可汗必然认为我们的援军都已经到齐了,肯定不敢恋战。云定兴听了李世民这一番话,觉得很有道理,当即欣然采纳。同时用一种钦佩的眼光看着他,嘴里说着:这个孩子,将来必成大器。这个献计的十七岁小兵,就是后来鼎鼎大名的李世民。

在隋末乱世的舞台上,这是史书有载的李世民的第一次亮相。虽然他现在的身份还很卑微,但作为一个即将在几年后纵横天下的军事统帅,其见识和谋略已在此初露端倪。

李世民

这个计策,还真把突厥人给忽悠住了。始毕可汗决定暂时停止围攻雁门,原地驻守。但是想要让突厥人真正撤军,却没那么容易。除了浮木传诏外,杨广还采纳近臣萧瑀(萧皇后之弟)的建议,派密使从小道潜行至突厥王庭,向义成公主求救。义成公主闻讯,马上给始毕可汗送了一封急报,上面写着:北方边境告急!始毕可汗不太相信,却又不敢断然否定。因为连日来,已经有斥候不断回报:隋朝东都及各郡援军已大量集结,并正往雁门方向迅速移动,前锋已进抵忻口(今山西忻县)。思虑再三,始毕可汗于九月十五日下达了撤军的命令。

杨广安全地回到了太原,接下来就是向全国发布“雁门大捷,歼敌无数”之类的消息,以示庆贺,再接下来就是犒赏三军,兑现自己的诺言。李渊因为勤王有功,官升一级,升迁为右骁卫大将军。