夏、商、西周时期的中国社会乃是都市国家的时代,受制于生产力的发展水平。

春秋以前的社会还保留了大量氏族社会的残余,当兵从军依然是少数贵族的权利,军事首领的亲兵规模也不甚大。到西周时,授土授民,层层分封,形成“万国”景象。

在这些城市国家中,人口中异族的成分大大增加,旧的氏族血缘关系逐渐解体,城市武装亦逐渐转成为亲兵的来源。

亲兵的产生取决于主人的身份,一般只有拥有土地的贵族才能组织起亲兵武装。

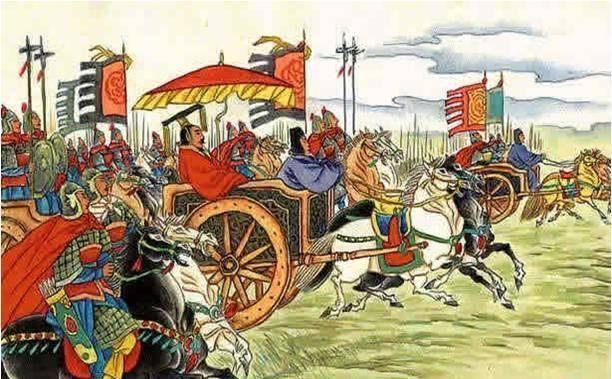

春秋中晚期以降,随着生产力的进步,城市国家的扩张欲望不断增强,战争烈度空前发展,向着领土国家不断转化,形成大大小小的邦国。

这些邦国的军事首领也在不断扩大自身亲兵的规模,以至于可以和国家正规军相媲美,这些军事首领也借此积极参与国内政治。

亲兵在这一时期的发展达到第一个高峰。

早期军事、政治首领的亲兵亲兵制度是人类社会发展到阶级社会的必然产物,也是战争和军事发展的必然产物。

夏、商、西周即是不同的奴隶主贵族,“通过征服建立起不平等的部落联盟和以此不平等部落联盟为基础建立起来的早期国家”。

虽然由于时间久远和文字材料的稀缺,我们可能永远没有办法复原远古时期的亲兵制度,但地理大发现时代的美洲却给我们提供了鲜活的远古人类社会标本,使我们能一窥远古人类社会的面貌。

早期人类社会中的军事首领除了统领一般的武装力量之外,一般都会额外征募或挑选一些年轻人作为自己的私属,以作为贴身的护卫或者战斗中的决胜力量,并给与优厚的待遇。

亲兵促进了王权的产生,并在一定程度上塑造了国家,“世袭继承制在凡是最初出现的地方,都是暴力(篡夺)的结果,而不是人民的自由许可”。

即使这些军事首领成为国家的领袖,亲兵也不会消亡,而是转为宫廷的宿卫或是君主的私属武装,在国家军事体系中占据特殊的地位。

夏、商时期,社会生产力虽然比原始社会有了较大幅度的提高,而且日益发展,但生产力水平仍然十分低下,还在使用木、石以及骨制的工具,只有采用集体协作的方式,“千耦其耘”,才能提高产量,有所收获。

经济制度上仍保留原始氏族公社的井田制,社会仍由氏族部落构成,但土地的所有权,已不再是公社集体所有,而转变为奴隶制王朝的奴隶主贵族所有。

社会剩余劳动产品还非常有限,不能养活过多的脱产军人。

只有少数奴隶主和贵族及其本族的部分成员可以组成专业的军队,组建亲兵卫队。

一旦发生战争,便临时征召平民参战,这些亲兵卫队自然而然就成为军队的骨干和核心,战斗的主力仍是氏族成员。

一些地方方国、封国以及畿内王族和一些强大的宗族也都有本族成员组成的,隶属于首领的常备亲军。

他们基本上仍以本族贵族为核心,以本族成员为主体,受制于生产力水平,这些亲军规模都不甚大,一支不过几十至几百人。有的还会成为中央军队的补充力量。

夏、商以及西周春秋早期的战争,大多是为了掠夺奴隶、财物,扩大统治地区和镇压奴隶的反抗,有着鲜明的阶级性。所以,在这一时期,奴隶一般是没有资格当兵的。

商周以后,阶级日渐分化。西周实行国野制,“国人”一般居于城邑之内,是与奴隶主贵族有一定血缘关系的自由民,需要“执干戈以卫社稷”,作为“公侯干城”“公侯腹心”,成为奴隶主贵族亲军的主要兵源。

而“野人”居于郊外,实质上是农业奴隶,不能参加军队。这一制度还保留了大量氏族民主制的遗存。

首领、亲兵、自由民多来自同一氏族,彼此之间地位相对平等,许多大事都要由国人组成的氏族成员大会决定,亲兵很难镇压内部的反抗。

欧洲的古希腊、罗马、日耳曼人,美洲的易洛魁族都有这种制度。国人在西周有着较强的社会势力,即使周王有时也不能相抗。周厉王时,国人讥讽厉王残暴。结果,“王怒,得卫巫使监谤者,以告,则杀之”。

以亲兵镇压国人,最终引起了国人暴动,驱逐了周王。

总的来看,夏、商时期的军队,特别是奴隶主亲兵多以血缘为纽带组成,呈现出明显的“族军”特征,仍是氏族武装的孑遗。

“西周春秋时期是由部落到国家的转化时期”。随着铁器、牛耕的产生与推广,产品结余剧烈地增加,私有制发展起来,氏族部落组织进一步解体,除贵族外的血缘关系大多已经松弛。社会也在剧烈的变动之中。

政治斗争越来越激烈,战争频率、规模和烈度不断增大,仅依靠少量的奴隶主贵族及其同族组成的亲兵队已经不能支持战争的发展。

亲兵的兵员成分复杂起来,一些奴隶或农奴性质的依附人口——私徒属被大量编入亲兵,亲兵的“族军”色彩日渐褪去,“家军”特征日渐明显。

又因为这些私徒属多附着于土地并被一起被授予某位封臣,“血缘关系逐渐为地缘关系所代替,族兵也逐渐为‘地兵’所代替”。

亲兵也体现出了浓厚的“地兵”色彩。这种私属部队主要担负保卫公室及卿大夫采邑的任务。

这些私徒属亲兵战斗力强大且对主人十分忠诚,私徒属要对主人尽忠,讲求至死不贰的君臣大义,甚至要为主人献出生命,这是必须遵守的社会准则。

还有一种“策名委质”的形式:“委质为臣,无有二心。委质而策死,古之法也。君有烈名,臣无叛质”。

发生战争时,国君命令地方部队随同国家部队一同出征作战,而私属部队,则成为出征国君及卿大夫的卫队。

卫队成员,一般为精选的勇士,人数虽然不多,但却是各国军队中战斗力最强的精锐部队。

公元前563年,郑国子产在平叛时,麾下亲兵“成列而后出,兵车十七乘”,反映出这一时期一些贵族的亲兵已经有很好的军事训练,并且装备了一定数量的战车,说明这些私徒属成为了职业军人。

春秋中晚期,随着贵族们占有更多的田地,以及各国“作丘甲”、“作州兵”等变法运动的展开,贵族们的力量不断膨胀,亲兵的规模也在不断扩大,甚至可以与国家常备军相抗衡。亲兵的发展由此进入第一个高峰。

曾作为春秋五霸之一的晋国先后被十余家卿大夫控制政局,以至“其富半公室,其家半三军”,晋国最后又被韩、赵、魏三家所瓜分。

吴国的王孙弥庸,有“属徒五千”,在吴越之战中主动迎击越师。鲁国季氏亲兵的规模也十分庞大,有“季氏之甲七千”,在与齐国的战争中甚至单独作为一军与齐军交战并击败齐军。

周王亲兵周王作为天下共主,其亲兵兼具礼仪性和军事性。为团结贵族,多取其庶子以供驱驰,“王之庶子职掌国子之倅,国有大事则帅国子而致于大子,唯所用之者”。

此外,周王宿卫“周庐千列,设戟百重,入守虎关,出陪豹尾”,宫廷保卫较为严密,形成了三层结构。

首先,负责维持宫廷秩序和进行日常管理的是由贵族充任的“宫正”“宫伯”。

其次,武装保卫周王及王宫的亲兵主要是“虎贲”,约有八百到三千人,职责为守卫宫禁、在周王出征时承担护卫,担任军使等职责。还有由下级贵族充任的“旅贲”,主要是“夹王车而趋,左八人,右八人,车止则持轮”。负责护卫周王车驾和仪仗。

最后,“司隶”所掌握的一些奴隶负责宫廷外围的防护。