清朝建国依靠的是善骑射的八旗兵丁,清朝入关后,仿用“八旗”模式。又建立了“绿营”,此后这两支军队建制成为了维护清王朝统治的有生力量。

康乾盛世直至鸦片战争前夕,清朝鲜少有对外战争,清王朝又满汉之间的区别对待,旗人在社会中一直特权,且政府每年会拨大量的钱财给旗人,让其维持最基本的生活开支,旗人一直处于养尊处优的境地之中。

清朝后期,吏治腐败,军队也未能幸免,各种特殊关系在军队中盘根错节,加之长期无战事,又受到鸦片的侵害,到了晚清时期军队中“浮华相夸,轻视弓马”。

鸦片战争爆发后,社会矛盾急剧恶化,导致清政府两面受敌,挽大厦于将倾的中兴名臣们最能够直接体会到的便是“强军”的迫切性。

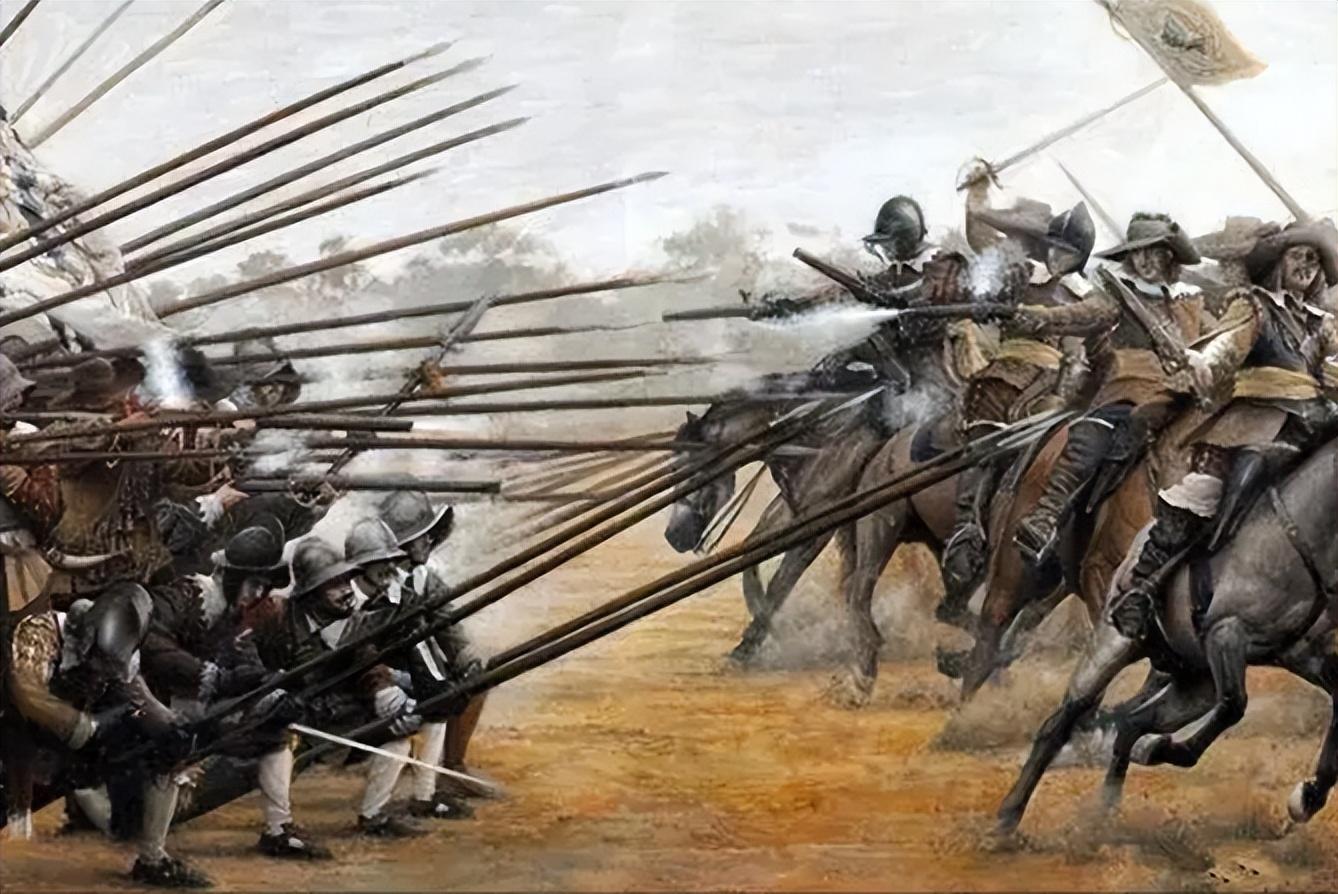

继承传统,加强武备自从人类社会有了战争,军事体育便应运而生,从原始时期各部族之间的争斗,到冷兵器时代的各种战争,中国历史上产生了大量的军事体育项目,较为常见的有弓、马、骑、射等。

这些项目作为战时必须,在冷兵器时代的中国军队中长期存在,清朝后期由于军备废弛,军队体育发展几近停滞。

晚清“中兴名臣”眼见着“八旗”和“绿营”兵士,在对内平乱和防御外侮时节节败退,对国家前途深感担忧,于是投入到军备发展问题的研究之中。

陶澍在担任两江总督时经常亲自去检阅军队的战备情况,其认为军队可能在一段时间内不会派上用场,但是军队的战备一天都不可以松弛。

林则徐还是中国海军建设的先驱,率先在落后腐朽的晚清社会中提出了海军建设的梦想,并且提出了建军的规模、目标、指导方针,为后来清政府海军建设提供了借鉴。

在广东抗英期间林则徐积极组织编练民勇和乡勇,并用传统武艺训练兵士,并对训练情况进行考核。

陶澍、林则徐等人加强武备的思想,虽未直接提出发展军事体育,但其内涵就是在传统军队训练的基础上,发展军队战备以求“自强”、抵御外辱。

其思想中已经包含军事体育的相关理念,且其对“咸同实干派”军事体育思想的产生奠定了基础。

例如:受其影响,曾国藩对中国传统军事体育也较为推崇,认为传统的军事训练项目诸如刀、矛、枪、炮等仍然可以用在新式军队的日常训练之中,可以与西法在战争中形成互补。

身心俱重,勤以操练在陶澍、林则徐等人的武备思想得以践行的前提下,清政府局部地区的军事状况有所好转。

不过,仅从整体上去狠抓军队的武备状况,虽然能取得一定的收效,提升军队战斗力,要想从根本上解决军队战斗力滞后的问题,就必须从军队的最基本单位——普通士兵着手,而有勇有谋无疑是军队领导者对兵士的最高要求。

林则徐在其海军建设理论之后,依照《兵勇约法七章》对士兵训练提出要求:“训练既娴,人之运用,勇跃争先。”

主张士兵不光要使自己的武艺娴熟,更要从思想精神上做到力争上游。咸同实干派在其先行者的基础之上,从将领和士兵个人素质发展提高层面,提出了明确的“身心俱重,勤以操练”军事体育理论。

要想使本处于弱势的军队变成劲旅,就必须勤加训练。左宗棠招募士兵时特别注重士兵的个人素质,认为兵在精而不在多。

曾、左二人还特别重视军队的思想教育,将忠义血性视作选择任用将领的重要衡量标准。在军队日常训练方面,李鸿章基本上保持了曾国藩等人的一致性。

技法兵操,西学中用鸦片战争之后,清政府被迫走上现代化进程,出于富国强兵抵御外侮的客观需要,中国的现代化从最初开始便具有相当浓厚的军事色彩。

在镇压国内农民起义军的战争中,部分政府官员清醒地认识到了近代武器的巨大优越性,也明白了中国传统的刀、矛、弓、矢断难抵御侵略者的坚船利炮。

随着近代武器装备的“新军”出现,部队编制、训练方式发生了重大变化,中国人们普遍认知中的短兵相接战争模式也在一定程度上发生了改变。

在湘军、淮军大量引进洋枪队之后,中国军事的现代化进程随之开始。新式武器功用的充分展现,要求士兵精确掌握武器,就必须对士兵进行完善的军事训练。

随着第二次鸦片战争的爆发,中国与资本主义列强之间的矛盾不断加深。

以晚清中兴名臣群体为代表的开明地主明智地认识到:当今之世,实乃“数千年未有之大变局”,西方列强实乃“数千年来未有之强敌”,顺势提出“中学为体,西学为用”的口号,认为唯有自强御侮、变法革新才能制夷。

“军实渐强,人才渐进,制造渐精,由能守而能战,转贫弱而为富强”。

随后他们中地一批人掀起了“洋务运动”,派遣留学生到欧美各国学习,在各地开办了外语、数学、船政、机器、军事等新式学堂,并开始培育中国的新式军队。

与此同时西方体育也开始在新式军队传播,作为体育运动的西洋体操首先出现在编练新军的过程中。

虽然此时晚清中兴名臣是以强兵为目的接受西方的兵式体操,其活动并没有从体育本身的意义去考虑,但体育强兵的思想“在不知不觉中形成了人们的共鸣,并影响着后来体育的发展”。

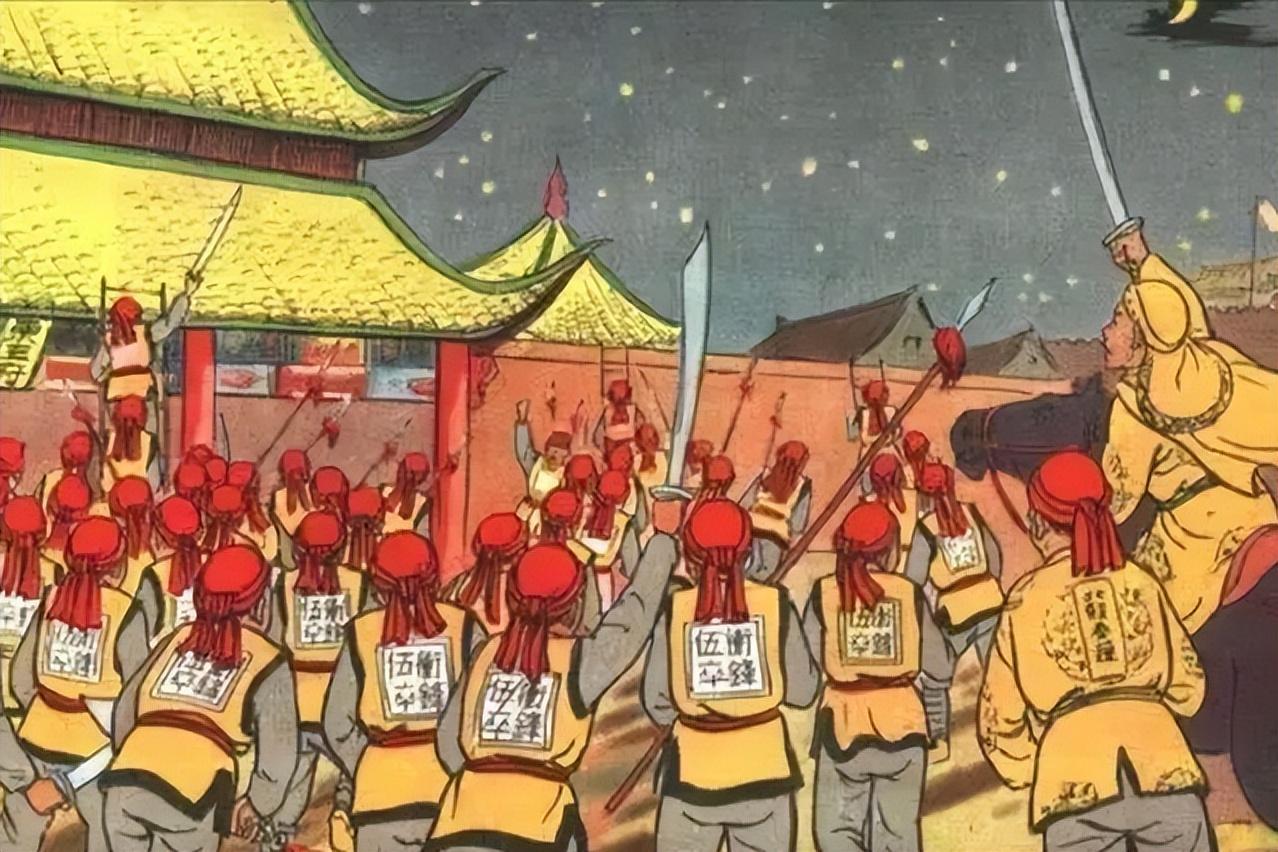

咸同实干派的崛起与“新军”的建设几乎是并道而驰,曾国藩、左宗棠、李鸿章等人均是从编练新军、平定天平天国起义中发迹。

太平天国起义军从1854年起便开始引入西洋“兵操”和“洋枪”,为此还专门聘请了外国教官来教授各种“西技”。

与太平天国起义军交战初期,以曾国藩湘军为代表的新军并未取得优势,甚至处于下风,曾国藩本人曾两次因兵败自杀被下属救起。

多次战争失利,晚清“中兴名臣”群体体会到了“西技”带来的“苦头”。

痛定思痛后,以曾国藩为首的湘军、以左宗棠为首的楚军、以李鸿章为首的淮军中开始聘请“洋教习”训练军队“洋操”,在原有传统军队训练的基础上,灵活运用西方体育的先进内容,并且借用西方先进的军事武器,使中西方体育在“新军”中实现交流和平衡。

左宗棠所辖军队,士兵必须每日早起练习“兵操”,李鸿章的淮军也开始聘请西方教习进行西方军事训练,时人记载:“近年江苏用兵,雇觅英法洋弁,教练兵勇。”

朱孔彰所录的“中兴名臣”名单中便有淮军洋教习华尔的名字。

后期张之洞创办的“自强新军”也聘请了德国人来春石(音译)担任主教练,张之洞更是提出要将“兵操”引入书院的日常活动之中。

晚清中兴名臣军事体育思想的提出是对中国旧式军队体育的继承和创新,也是晚清中兴名臣群体体育思想由个人到群体的发展过程。

面对军队积弊、战斗力急剧降低的现状,启蒙先驱陶澍、林则徐等人从社会大环境出发对加强武备提出可行性建议。

而咸同实干派和维新实力派则将军队体育发展的要求,从军队整体落实到了士兵个体和团体之间的具体行为之中。

在此基础上,与时俱进,将西方体育的部分内容引入军队体育之中,形成了晚清军队体育的独特风貌。