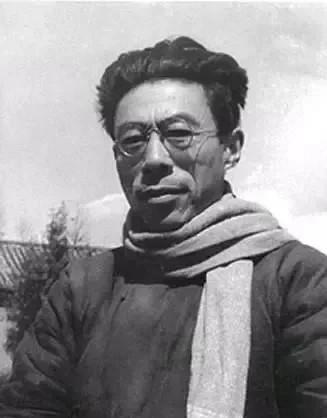

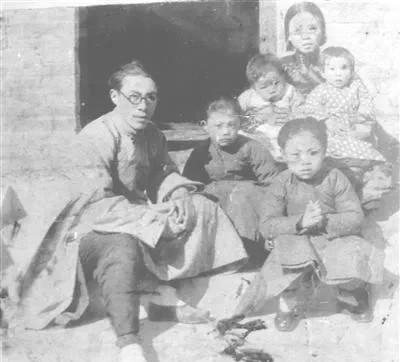

1922年,著名爱国诗人闻一多和19岁的表妹高孝贞结婚了,可正当洞房花烛夜之时,他却独自一人待在书房,连新娘长什么样都不愿去看。婚后,妻子做出了一个重大的改变,让闻一多为之疯狂。 闻一多出身书香世家,自幼聪慧异常。1916年,年仅13岁的他考入清华学堂,成为同龄人中的翘楚。 但命运在他意气风发的青春中悄然安排了一场矛盾与纠葛:他的父母在他入学次年,未经征询,便替他订下了婚约。 这位未来的新娘,是他的姨表亲高孝贞。婚约的订立并未顾及闻一多的感受,更多地体现了当时传统家族对子女婚姻的掌控。 1921年底,闻一多从清华毕业,正全力准备赴美留学的事宜。 此时,家书传来,催促他回乡成婚。面对这样的安排,闻一多内心充满抵触。他自小受新文化运动思想熏陶,崇尚自由恋爱,向往纯粹而高尚的情感。而这桩包办婚姻,让他感到被压制和束缚。 他将自己的苦闷倾诉于弟弟闻家驷,直言家庭和婚姻如同“铁链”,让他失去了自由和生命的意义。 1922年的一个秋日,著名爱国诗人闻一多迎娶了他的表妹高孝贞。 这桩婚事是在闻一多13岁那年由父母包办定下的。彼时的闻一多刚考入清华学校,父母就为他安排了这门亲事。新娘高孝贞比闻一多小4岁,双方家长认为这门婚事门当户对,天作之合。 成亲当日,闻一多一大早就躲进了自己的书房。直到婚礼开始,他才被家人拉出书房,草草梳洗打扮了一番。婚礼仪式上,闻一多心不在焉,仿佛在走过场。 礼成后,他又匆匆回到书房,把自己关了起来。 洞房花烛夜,新娘高孝贞独自坐在喜床上,盼望着新郎的到来。 可是一直到深夜,闻一多都没有出现。原来他正在书房里埋头看书,根本不愿去看新娘一眼。 作为一个倔强又有思想的青年,闻一多对这种委屈求全的婚姻难以接受。 有一天深夜,好奇的高孝贞悄悄走进了闻一多的书房。 借着昏暗的灯光,她无意中瞥见了闻一多的一本日记。翻开日记,映入眼帘的都是闻一多对这桩婚事的牢骚和抱怨。 他在日记里直言不讳地批判包办婚姻的种种弊端,表达了对婚姻自主和女性接受教育的强烈渴望。 读着读着,高孝贞的心头泛起了一丝酸楚。她暗下决心,一定要努力学习,让自己配得上闻一多。 婚后不久,闻一多启程回到清华园继续学业,把妻子高孝贞留在了家中。 在闻一多眼里,高孝贞不应该是一个只晓得相夫教子的家庭妇女,她应该接受良好的教育,拥有独立的人格和思想。于是,他给家里写信,恳请父母送高孝贞去读书。 闻一多的这个想法在当时是非常超前的。在那个男尊女卑的年代,女子能读书识字就已属不易,更何况是接受高等教育。 闻一多的父母虽然有些不理解,但还是尊重了儿子的意愿。 在闻一多的坚持下,高孝贞被送到了武昌的一所女子职业学校读书。 从此,她开始了学习知识、开拓眼界的全新生活。求学的过程并非一帆风顺,高孝贞时常感到力不从心。 但每当这时,闻一多总会给她写信鼓励,让她坚持下去。 在武昌求学的日子里,高孝贞和闻一多开始了频繁的书信往来。 闻一多在信中关切着妻子的学业,给她讲解课业上的难题。 而高孝贞则向丈夫倾诉着思念之情,诉说着对美好生活的向往。 两人虽然远隔千里,但情感却在日益加深。 功夫不负有心人,高孝贞在学校里刻苦学习,成绩突飞猛进。 与此同时,她的思想也发生了巨大的变化。 1925年,闻一多结束留学归国,在北平的国立艺专任教。 他将妻子和女儿接到身边,开始共同生活。这段时期,是他们婚姻中最美好的时光。 闻一多不仅带着妻女游览名胜,还把生活的点滴融入诗意。他喜欢静夜里聆听妻儿均匀的呼吸,认为那是世间最美妙的音乐。这种平凡却幸福的家庭生活,让他感到前所未有的满足。 然而,世局动荡,这份平静很快被打破。 1937年,卢沟桥事变爆发,闻一多被迫离家,前往西南联大任教。这一别,让一家人分离了半年之久。 远在昆明的闻一多,每日思念着妻儿,写信倾诉心中的牵挂。他描述家中的花草如何等待妻子归来,字里行间充满柔情。 不久后,因战争局势恶化,闻一多的弟弟闻家驷前往西南联大任职。 高孝贞带着三个孩子随弟弟一同跋涉,终于与丈夫团聚。从此,这个家庭再也没有分开。 在艰难的战时岁月中,闻一多与高孝贞相濡以沫,共同面对生活的苦难。他们的婚姻经历了从冷漠到深情的转变,成为彼此精神上的依靠。 但是,命运再次无情地割裂了这段来之不易的幸福。 1945年,抗战胜利后,社会局势依然不稳定。 1946年7月15日,闻一多在昆明发表了充满正义与力量的《最后的演讲》。 几个小时后,他便遭到暗杀,永远地离开了这个世界。这一天,成为高孝贞人生中最黑暗的一页。 闻一多曾说过:“只有对感情忠实的人,才能尝到感情的滋味。”这句话不仅是对他自身感情经历的总结,也反映了他对生活与爱的理解。 闻一多与高孝贞的婚姻,起初是旧时代包办婚姻的无奈象征,但双方在彼此的陪伴中找到了灵魂的共鸣。 他们的爱情或许来得晚,却足够深沉。