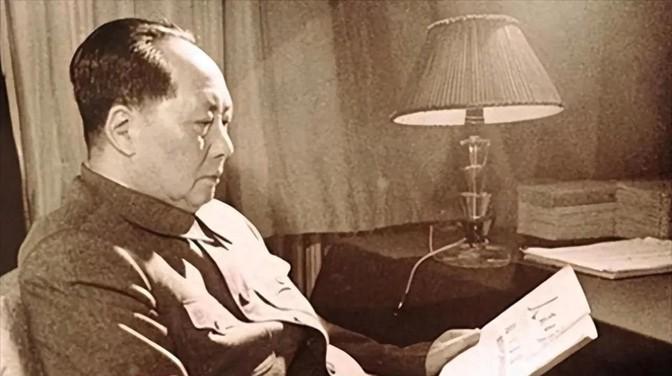

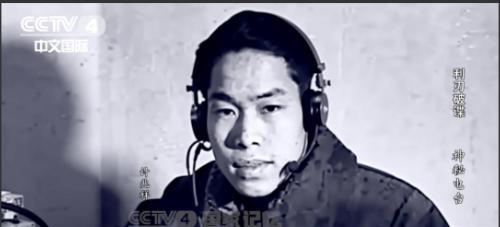

1933年,钱大钧在火车上撞见了从监狱逃出来的陈赓。可他却下令,不准捉陈赓。部下对此非常不解。钱大钧说出了三个原因,部下听后心服口服,一个劲夸赞:长官不愧是能当大官的! 钱大钧和陈赓可不是随便擦肩而过的路人,他们的关系得追溯到黄埔军校。那会儿是1920年代初,国共还没彻底翻脸,双方合作搞了个黄埔军校,培养军事人才。钱大钧是教官,年轻有为,讲课风趣又严厉,很得学生敬重。陈赓是学生,第一期学员里的佼佼者,脑子活,胆子大,特别能打仗。这俩人一个教一个学,平时接触不少,关系自然不一般。 陈赓在黄埔那会儿就出了名。有次训练,他为了救同学差点把自己搭进去,钱大钧看在眼里,对这个学生印象特别深。后来陈赓在战场上表现也好,钱大钧心里多少有点欣赏。虽说后来国共分裂,俩人站到了对立面,但早年的情分不是说没就没的。这点很重要,因为它直接关系到1933年火车上那场戏。 1933年可不是太平日子。那会儿国民党蒋介石正忙着“剿共”,共产党这边被逼得喘不过气。陈赓是共产主义者,早年在上海搞地下工作,结果暴露被抓,关了一段时间。1933年初,他好不容易从监狱跑出来,准备回江西苏区继续干革命。这时候的国民党,对共产党那是赶尽杀绝的政策,陈赓这种“要犯”,逮着就没好果子吃。 钱大钧呢,当时已经是国民党军中的高官,手握实权。他在军界混得风生水起,脑子清楚得很,知道抓陈赓这种人,能给自己加不少功劳。可偏偏在火车上撞见,他没这么干。部下们急了,心想放跑这么个大鱼,长官你咋想的?钱大钧却有自己的算盘,他说的那三个原因,既接地气又有深度,咱们接下来细说。 好了,重头戏来了。钱大钧当时为啥放了陈赓?他给了部下三个理由,条条在理,愣是把这帮人说得没脾气。咱也不卖关子,直接上干货。 钱大钧跟陈赓在黄埔军校那段缘分,不是随便能抹掉的。陈赓不是普通的敌人,而是他教出来的学生。当年看着这小子拼命训练、战场上出生入死,钱大钧心里多少有点感情。虽说现在各为其主,但人不是机器,总有念旧的时候。他跟部下说:“这小子是我学生,我下不了手。”这话听着简单,但谁听了不得感慨一句,这人还真有点人味儿。 钱大钧不是愣头青,他算得很清楚。1933年,共产党虽然被压得狠,但根基还在,抓一个陈赓顶多算个小功劳,改变不了大局。陈赓跑了也就跑了,国民党这边照样“剿共”,没啥实质损失。反过来,他要是真下令抓人,自己心里过不去不说,还可能让老战友看笑话。他跟部下讲:“抓他一个,解决不了啥问题,费那劲干嘛?”这话一出,部下们想想也对,抓不抓还真没啥区别。 钱大钧能混到那位置,眼光肯定毒。那时候国共斗争虽激烈,但未来啥样谁也说不准。他放陈赓一马,既是给自己留点情面,也是在乱世里多留条路。万一哪天局势变了,这份人情说不定还能派上用场。他对部下说:“做人得有点胸怀,今天放他,谁知道以后咋样?”这话听着有点玄乎,但细想真有道理。部下们听完,觉得长官这脑子果然不是盖的。 钱大钧这三个理由,乍一看挺“人性化”,但也有人会说,这不就是私情压过原则吗?毕竟陈赓是通缉犯,放了他等于放虎归山。可换个角度想,那年头兵荒马乱,谁不为自己多盘算点?钱大钧不是啥圣人,他有自己的小心思,但这心思里多少带点温情,和当时那种你死我活的氛围比起来,还真有点不一样。 再说陈赓,这哥们儿命硬得很。跑了之后,他继续干革命,后来还成了新中国的大将。钱大钧呢,跟着国民党混到最后,1949年去了台湾。这俩人的路越走越远,但1933年火车上那一下,确实让人感慨。历史就是这样,乱七八糟里总能挖出点人性的东西。