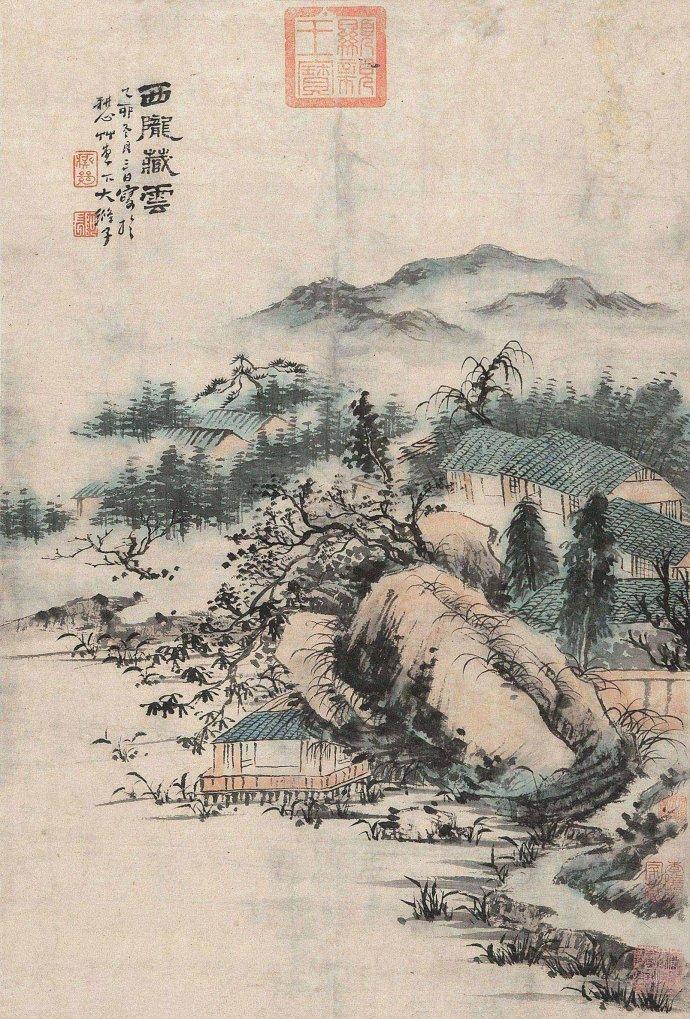

2009年北京一男子用12套房换一本画册,妻子听后大闹离婚,男子不死心带着画册上了鉴宝节目,专家一看惊了:你们先扶着桌子,我再给你报个价。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2009年春,北京城的风里还带着灰土的味道,胡同深处的刘建国坐在拆迁后的临时住处阳台上,目光却越过马路对面刚刚封顶的商业楼盘,他的老宅就在那地基下,三进院落,青砖灰瓦,如今只剩一摞照片躺在抽屉最底层。 拆迁时,他分得了整整十二套回迁房,位置都不差,最小的也有九十平米,在北京这个地方,这相当于平白得了一张通往“稳稳幸福”的船票。 他本是市郊汽车修配厂的老工人,退休多年,话不多,穿着旧夹克四季不换,左手中指常年裹着创可贴。 日子突然宽裕了不少,倒也没去追求什么新鲜玩意,每天清晨遛弯,中午收拾阳台,晚上在小区门口下两盘棋,平静得像锅盖下的小火,温吞却长久。 那年四月,他跟着棋友去了一趟西三环外的拍卖行,本想开开眼界,结果却在展柜前站了整整两个小时,那是一册装在红木匣子里的绢本山水画,尺幅不大,纸张陈旧,边角有些翘卷。 他对绘画没多少研究,但画面里那种线条起伏、墨色浮沉的感觉,像极了小时候祖父藏在柜子深处的《芥子园画谱》,他盯着那画册看得入了迷,连茶水都凉透了才发觉手中杯子空了。 几天下来,他又悄悄去了三趟,每次都不声不响站一角,看着那画册出神,他问了拍卖行的负责人,对方语气含混,只说东西来路清晰,有题跋署款,是明末清初某位名家所作,是否真迹还要看最终竞拍结果。 他回去翻阅资料,连夜找了好几个图录,越比越觉得那册画风与石涛的“搜尽奇峰打草稿”一脉相承,笔意生猛,格局奇峻,不像是后人摹仿,他越看越坐不住,胸口像藏了只撞墙的鸟,时不时掀翅拍打。 不到一个月,他做了个决定,把自己名下的十二套房中的九套挂在中介手里,三套抵押给朋友,凑出了一笔惊人的款项,在拍卖当日一举拍下那本画册。 手续办妥时,他的手在纸上抖得几乎写不出名字,那一晚他没回家,坐在旧书市旁的小旅馆里,拿出画册反复翻看,心头翻涌的不是喜悦,而是一种几近盲目的确认感,他觉得自己赌对了。 妻子得知此事,拎着包就走,说他疯了,她一向对他的收藏癖嗤之以鼻,原以为不过是几块老铜钱、几张小拓片,最多是掉几千块钱的事,谁也没想到,他竟动了家底。 房子的钥匙刚换成智能锁,她只得扔下几句狠话去了女儿家,他一个人坐在空荡荡的屋里,灯光下画册铺在玻璃茶几上,一页页翻过,墨痕仿佛能渗进指尖。 他不甘心,不是为了钱,也不是为了面子,只是那种被当成笑话的感觉,像老底子汽车厂里的报废单,冷不丁地压在心头。 他找了几家鉴定机构都说无结论,又抱着画册去了电视台刚推出的鉴宝节目,那天他穿着发白的蓝夹克,手里抱着木匣,脸上写满倔强。 节目组本对这类民间藏品兴趣不大,但一看到那题跋中“李可染”“启功”“徐邦达”的署名,全场气氛顿时变了,专家们轮番上手翻阅,有人皱眉沉思,有人不断点头,主持人干脆让他和在场观众坐稳了再听报价。 估价过亿,准确数目未便透露,但足以让场内一片哗然,他看着那些戴白手套、带放大镜的专家,背后汗透了衬衫。 录制结束那天,他拿着鉴定书出门,在街口买了一束康乃馨,搭了辆公交车去了妻子妹妹家,她在厨房切菜,听他低声说完经过,手里的刀几乎滑落。 画册被他锁进银行的保险柜,只在特定日子才会拿出来透气,他的生活又恢复了从前,只是遛弯时多了一双审视的眼,有时路过潘家园,他会站在摊前看半天,然后笑着摇头离开。 老邻居问起那些卖掉的房,他只是摆手,说那不是亏,是换了种方式守着家业,兰花开了又谢,阳台上阳光一如既往地暖,他蹲下身理花叶,嘴角抽动,像是在咀嚼一个只属于自己的秘密。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 来源:央视——《寻宝》