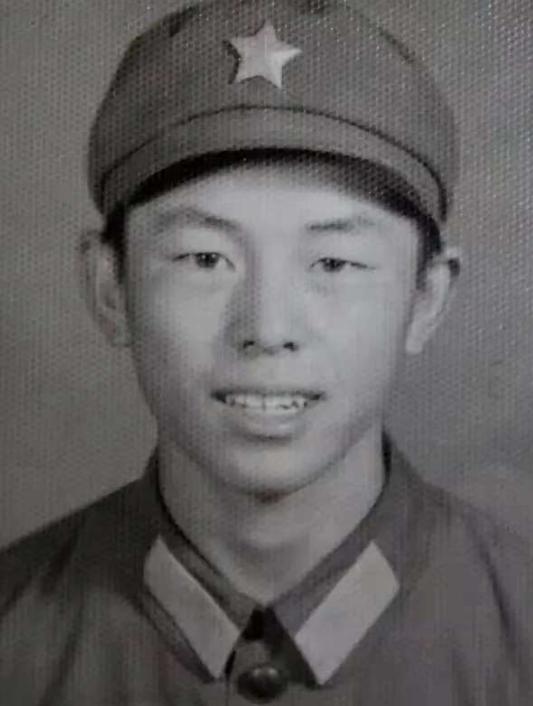

1987年,马占福在南疆战斗中为国捐躯,荣立一等功,战后,部队领导来到他家看望英雄的母亲,但是却找不到人,问邻居才知道,因为生活太过贫困,马占福的母亲正在沿街乞讨! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1987年初,南疆的山头被浓密的雾气包围着,气温还未回暖,地表仍结着一层薄霜,夜色未退,部队已悄然逼近敌军据点。 爆破手马占福静静握着胸前的爆破筒,贴身口袋里一封泛黄的信纸已经被汗水浸透,他曾想把这封信寄给母亲王桂香,但迟迟没有付邮,因为他怕信还未到,战事就已卷走一切。 三年前,他从青海化隆那个黄土层层的山村走出来,临行那天跪在家中土炕前磕了三个响头,说完话便站起身拎起行囊,从此一别未曾归。 那年他刚满二十,个头瘦高,穿上军装像是衣服架着人,征兵干部来村里时,他把家里唯一一只下蛋的老母鸡杀了炖汤,锅气混着柴火味飘了满屋。 训练中他动作慢常被责骂,射击成绩也一直靠后,但他从未叫过苦,他知道部队发的津贴能换成白面和咸菜,能从邮局寄回家让娘再少跑几趟集市。 母亲没文化,常常拿着村干部念来的信反复听,说听声音像是儿子就在跟她说话。 战斗开始的那个凌晨,马占福所在连队负责拔除敌军碉堡阵地,浓雾将山口裹得密不透光,三十余名士兵成三路推进。 他随第二爆破组迂回至主碉堡右侧,刚一离开掩体,密集火力便从碉堡口喷涌而出,第一组已然倒下数人,他猫着腰贴着石壁挪动,敌军子弹贴着头皮削过,耳边只剩风声与火药味。 就在距离碉堡不足二十米时,一发子弹击穿他的下腹,温热的液体顺着裤脚流淌,他咬住牙关,一手死死按住伤口,一手支撑身体向前爬。 五米、三米、两米,他终于摸到碉堡边缘,爆破筒刚要推入射击孔,敌军发现他的身形,一阵枪响将他击倒在地,头皮被擦伤,血混着泥浆模糊了双眼。 他再度撑起上半身,拎起爆破筒将其塞入敌堡,正要撤离,却发现那枚炸筒被人从内部推出,他用尽全力将身体扑上去,将整个上身堵住射口,下一秒,山谷响起巨响,那块阵地上的枪声随即寂静下来。 爆炸后,战士们在焦黑的土地上找回他的遗体,手掌向前推开的动作依旧僵硬,胸口被烧得变形的水壶从怀中滚落,壶盖内刻着一个未完的“孝”字,笔划歪斜,是他临出发前刻的。 战役结束后,部队为马占福记一等功,政委带着抚恤金、纪念章和那只水壶,从云南启程赴青海化隆。 他们翻越三道山梁,抵达马家时只见院落荒芜、门扉上锁,邻居提着水桶路过,说王桂香早在年初就出了村,说是去集上讨口饭吃。 三人一路打听,从镇子走到集市,又往西赶到岔道上的一个小饭馆,后巷里,一个灰发老妇人正蹲在泔水桶边翻拣菜叶,身旁放着个裂了边的竹篮,她听见背后脚步声,慌张起身,还想把破碗塞回怀里。 他们在饭馆后堂搭了张小木桌,将那枚水壶、勋章、还有一台老旧的录音机摆在她面前,马占福没留下遗书,只录了26声“娘”,录音一放,老妇人扑通跪倒,像是一瞬间把整座山的重量都压在了背上。 那年春天,省里批准了每月十五元的烈士家属补助,县里派人给马家修了房,只是老人直到去世也没能踏上去云南的路,她临终时对小儿子嘱咐,要去你哥的坟头带把土回来,撒在咱家的地上。 2012年,马占贵终于站在老山烈士陵园前,轻轻挖起一撮黄土,风吹着山谷间的松针轻响,像是有人低声唤着远方那封未寄出的家信。 今天,马占福的事迹陈列在老山战役纪念馆,水壶静静摆放在玻璃柜中,壶盖里那道未完成的“孝”,早已化成千万人心中最深的印记。 展柜前常有人留下几颗青海青稞糖,糖纸轻轻晃动,像是风中的叹息,也像是从远方传来的应答。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:大通融媒——深切缅怀自卫反击战的回族烈士马占福