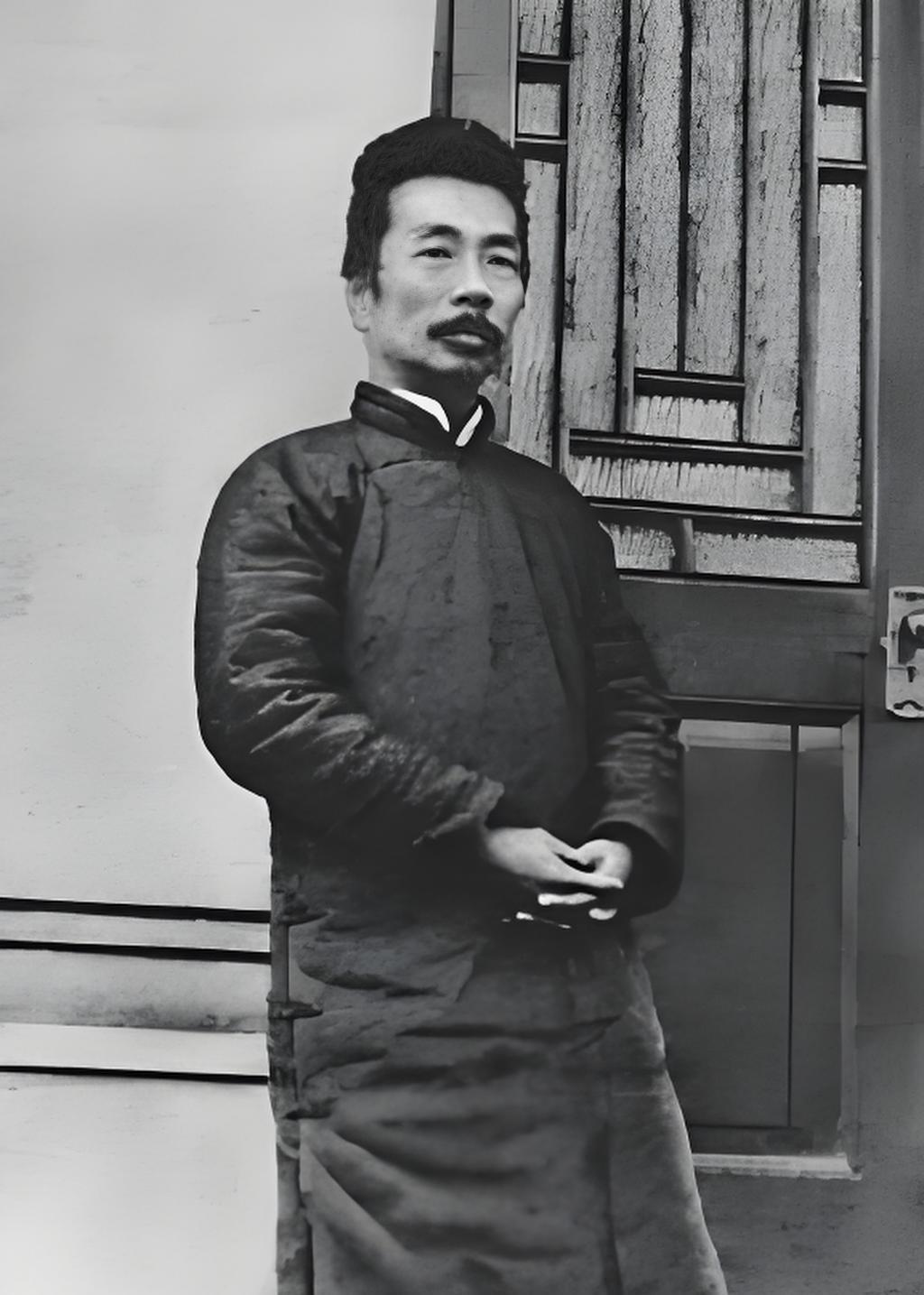

1927年,鲁迅移居上海时,以他的声望,是随便都能当个大学教授的,但他不愿意。最根本原因,是他觉得“青年学生”不可信,“大学”更不值得厮混。 1927年,鲁迅来到上海,名气大到随便哪所大学都会抢着请他当教授。可他偏偏不干,宁愿自己写文章过日子。这是为啥? 鲁迅,原名周树人,1881年出生在浙江绍兴一个破落人家。小时候读四书五经,后来家里没钱了,他就跑去日本留学,学医想救人。结果发现身体救了没用,思想不醒还是白搭,于是弃医从文。回国后,他在北大当过讲师,参与新文化运动,写文章骂封建社会,成了大文豪。可到1927年,他突然不教书了,搬到上海当自由撰稿人。这转变可不小,背后有啥原因呢? 鲁迅在北京教书那几年,眼睁睁看着大学啥样。他觉得大学压根不是搞学问的地方,就是个“名利场”。教授们忙着争经费、拉关系,学术成了摆设。学生呢,有的认真,但更多是混日子。 1926年三·一八惨案更让他心凉——学生上街抗议被打死,大学没啥作为,反倒成政治斗争的垫脚石。他对青年有点敬佩,但也觉得他们容易被忽悠,没主见。这让他开始怀疑,大学这地方还能不能教出真东西。 离开北京后,鲁迅去了厦门大学和中山大学教书,结果更失望。厦门那边,学校内部吵得跟菜市场似的,教授们为钱掐架,学生对学问不感兴趣。后来到广州,也差不多,学术风气稀烂。他在信里直说,大学就是个“秘密世界”,全是勾心斗角。他还担心,自己思想太激进,待在大学里可能会连累学生。干脆一走了之,自由写作得了。 鲁迅对青年学生其实挺复杂。他一方面觉得他们有热情,像三·一八那些学生敢上街拼命,挺让人感动。可另一方面,他又觉得这帮年轻人太容易被煽动,没啥独立思考能力。比如,有些学生喊口号挺热闹,但真问他们为啥喊、喊完干啥,他们自己也不知道。他怕自己教书教不出真东西,反倒害了这些学生。 大学在鲁迅眼里,就是个大染缸。他看到教授们忙着搞关系、捞好处,学术成了幌子。学校管得严,思想自由受限制,他这种直性子根本待不下去。再加上那时候大学常被政治牵扯,像三·一八那样,学生成了炮灰,学校却推卸责任。他觉得,大学既没学术精神,也没教育意义,待着纯属浪费时间。 1927年,鲁迅搬到上海,彻底告别大学。他靠写文章挣钱,虽然收入不稳定,但能说真话。那几年,他写了《朝花夕拾》《呐喊》《彷徨》这些名作,还搞出一堆杂文,骂社会、骂压迫,句句扎心。上海的生活让他能保持独立,不用看谁脸色,也不怕连累学生。他的文字成了“民族魂”,影响了一代又一代人。 鲁迅不干教授,表面上看是亏了——没稳定收入,还得自己操心稿费。但长远看,他赢大了。他的杂文比课堂讲义传得广,影响力也深。大学里他可能只能影响几百个学生,可通过文章,他唤醒了无数人。他的选择还让后人看到,知识分子得有骨气,不能随便向现实低头。