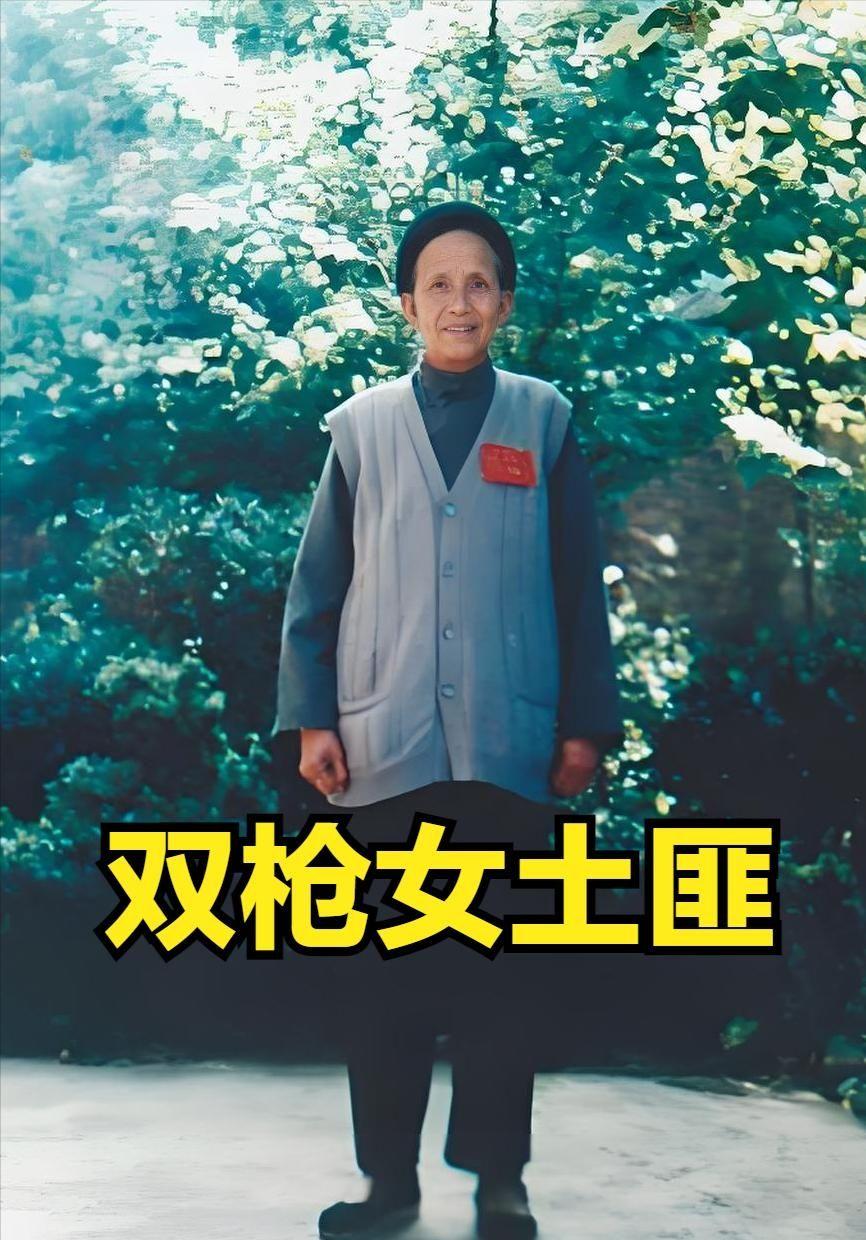

1953年8月,贵州女匪程莲珍被俘,但如何处置她却意见不一,于是,负责人便向毛主席做了汇报,主席听后,诙谐地说:“好不容易出了一个女匪首,又是少数民族,杀了岂不可惜?人家诸葛亮敢七擒七纵,我们为什么不敢来个八擒八纵?总之,不能一擒就杀。” 1953年8月,贵州女匪程莲珍被俘的消息传开,谁也没想到,这个名震一方的匪首会引发如此大的争议。有人主张严惩,有人犹豫不决,最后负责人把问题捅到了毛主席那里。主席听后笑了笑,说:“好不容易出了个女匪首,还是少数民族,杀了多可惜?诸葛亮都能七擒七纵,咱们为啥不能八擒八纵?总之,不能一擒就杀。”这话一出,程莲珍的命运被改写。 程莲珍是贵州少数民族地区的一个传奇人物,20世纪40年代末50年代初,她在当地拉起一支队伍,占山为王。那时候,新中国刚成立,各地还有不少残余势力和土匪,贵州的山区地形复杂,成了这些武装的藏身之地。程莲珍不是一般的土匪,她带着一股狠劲,手下也有不少人,搞得地方上鸡犬不宁。1953年8月,解放军围剿行动终于把她拿下,这一下地方上算是松了口气,但怎么处理她却成了难题。 当时社会上对土匪的态度很明确:大多是抓到就枪毙,杀一儆百。可程莲珍的情况有点特殊,她是少数民族,这让一些人觉得直接杀了可能不太妥当。加上新中国刚建立,民族团结是个大政策,这些顾虑让负责人在处置上犯了难,最后只能把皮球踢给中央。 毛主席接到汇报后,开了个不大不小的玩笑:“好不容易出了个女匪首,又是少数民族,杀了岂不可惜?”这话听着轻松,但意思很明确,不能简单粗暴地处理。接着他又拿诸葛亮的“七擒七纵”打比方,说咱们也得有点耐心,不能一抓到就杀。这决定不是随便拍脑袋定的,背后有新中国初期的现实考虑。 首先是民族政策。新中国刚成立,少数民族地区的稳定是个大问题。贵州是多民族聚居的地方,程莲珍是少数民族出身,杀了她可能会让当地群众对政府产生误解,甚至激化矛盾。毛主席那时候就强调过,民族问题要慎重,不能光靠武力压服,得争取人心。 其次是改造政策。新政权有个理念,对犯了错的人,能改造就尽量改造,尤其是那些还有利用价值的人。程莲珍虽然是匪首,但她有组织能力,能拉队伍,说明她不是个简单角色。如果能把她拉过来,不光能省去杀人的麻烦,还能给其他土匪做个榜样,等于用活招牌宣传政策。 最后还有点务实的想法。杀了她顶多是出一口气,但留着她,说不定能派上用场。事实证明,这一步棋还真没走错。 程莲珍没被枪毙,而是被送去接受教育和改造。这过程可没那么容易,她刚开始肯定不服气,毕竟从山大王变成阶下囚,谁心里都没那么快扭过来。但新中国那会儿搞改造有一套,不光是关着你,还得让你明白为啥要改,怎么改。给她上课、讲政策,慢慢让她明白,跟着政府走比在山里打打杀杀强。 改造不是一朝一夕的事,程莲珍也不是一天就变好的。她那股子倔劲还在,但慢慢地,她开始接受现实。政府也没亏待她,给她机会参与劳动,接触社会。这期间,她从一个只知道抢东西过日子的人,变成了一个多少有点觉悟的人。这转变听着玄乎,但那时候不少土匪都这么被拉过来的,程莲珍只是其中一个例子。 最让人想不到的是,程莲珍后来居然混成了政协委员。这事儿听起来有点夸张,但放那时候看,也不算太离谱。新中国初期,政协是个团结各方力量的平台,不少改过自新的人都被吸纳进来,程莲珍能走到这一步,跟她的背景和改造后的表现分不开。 这转变背后,是新中国对人的态度。那时候讲究“惩前毖后,治病救人”,程莲珍就是个活生生的例子。她没被美化成啥英雄,但她的经历确实让人看到,政策有时候比子弹更有用。