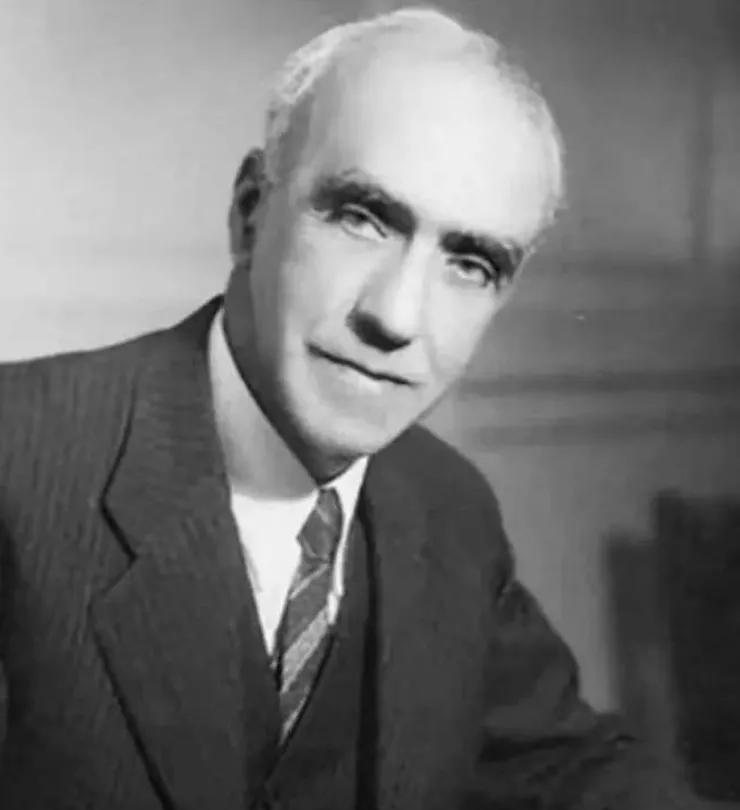

1993年,6年没有收入的陈忠实,突然收到一封信,这一看不得了,整个人瘫坐在地上。妻子吓得赶紧过来扶他,哪知,陈忠实却笑着对她说:老婆,咱不用养鸡了! 陕西灞桥乡下一间老屋里,陈忠实捏着从北京寄来的信件,手指头微微发抖。 已经48岁的他坐在门槛上,腿脚突然使不上劲,整个人顺着门框滑坐到地上。 媳妇儿扔下喂鸡的簸箕冲过来扶人,却听见丈夫突然大笑起来,说出来的话让院子里的芦花鸡都扑棱起翅膀:往后不用惦记养鸡糊口了! 他之所以这样说,还要从80年代说起,那时候他已经是陕西文坛响当当的人物,短篇小说《信任》拿过全国大奖,作品集子出过好几本,省里开文学研讨会总得请他坐前排。 可他心里总觉着空落落的,就像关中人吃面没就蒜,总差那么一嘴痛快劲儿。 寻思着真正的作家得有个压箱底的长篇,就像柳青的《创业史》那样能传辈儿的东西。 没曾想机会说来就来,人民文学出版社的何启治编辑,早年间看过他写农村的短篇,觉得这人有把刷子。 1988年开春,老何专门跑到西安递话:你要是敢写长篇,我们社里就敢收。 这话撂下没两天,他果真把城里的工作辞了,卷着铺盖回了西蒋村的老宅。 但不得不说,那六年过得是真苦,祖屋漏风漏雨,最值钱的家具是张榆木饭桌,白天当书案,晚上当饭桌。 村里人常见他蹲在县档案馆翻县志,黄纸堆里扒拉素材,本子上记得密密麻麻。 瘫痪的老娘得人伺候,媳妇儿在院子里养鸡补贴家用,他就窝在里屋写稿,窗户纸破了拿报纸糊,冬天手冻得握不住钢笔,哈口热气接着写。 1992年开春,50万字的书稿终于收尾,他把誊好的稿子包在蓝布包袱里,托人捎到北京。 可等了个把月没动静,急得他在村口邮电所转悠了七八趟。 其实人家出版社那边也犯嘀咕,两位编辑高贤均和洪清波本来是去成都收知青题材的小说,顺道拐到西安取稿,火车上还打赌说这农村题材的长篇八成要黄。 实际上取稿的过程也够折腾,陈忠实天没亮就踩着露水出村,倒了两趟班车才到西安城。 等见了面却没敢让编辑看稿,非说还要再改改,愣是把人晾在招待所三天。 急得两位编辑在钟楼底下转悠,吃着肉夹馍琢磨:该不会白跑一趟吧? 等稿子真递到手上,事情可就由不得人了,回北京的火车刚过郑州,高编辑就忍不住翻开稿纸,看着看着眼珠子就粘在字缝里拔不出来。 旁边的洪编辑本来想眯会儿,结果被老高胳膊肘捅醒,俩人你争我抢地读,连餐车推过来卖盒饭都没顾上买。 等火车进了丰台站,两位编辑顶着黑眼圈相视一笑:这回可捡着宝了。 出版社的老何看到稿子更了不得,拍着桌子说这书得抢在杂志上连载。 不可否认的是,他必下的《白鹿原》确实有料,白鹿两家三代人的恩怨,从清末写到抗战,宗族祠堂里的明争暗斗,关中平原上的爱恨情仇,比秦腔戏还跌宕起伏。 可那年头审查严,生生砍掉两章才让上刊,就这,1993年6月杂志刚上市,瞬间在文化圈掀起巨大波澜。 而这其中最开心的就是陈忠实,出版社让他选稿费还是版税,他倒好只说了一句“管饱就成”。 谁承想书卖得火爆,首印十万册眨眼没,后来结算版税愣是拿了四百多万。 钱多,但每一笔都用在刀刃上,他拿到钱头件事是给媳妇儿扯了块灯芯绒布,给老娘屋里添了台彩色电视机。 要说这书后来拿茅盾文学奖,倒是在情理之中,评委们吵吵了三年,最后还是全票通过。 有个老评论家说:他笔下所写把黄土地上的精气神都写活了,比那些个花里胡哨的强得多。 回头想想这事儿,就跟关中老农种麦子似的,埋头苦耕六年,从深秋熬到开春,总算赶在雨季前收了金灿灿的麦子。 那摞写在练习本上的手稿,愣是在中国文坛砸出个响雷,震得黄土坡都掉渣儿。 要说最该谢谁?除了出版社的编辑,恐怕还得谢西蒋村那群总打鸣的芦花鸡,要不是它们下蛋换钱撑过苦日子,这部长篇保不齐就胎死腹中了。 信息来源:各界新闻网——文史 |《白鹿原》出版前的故事