1946年,抗联将领找一个年轻女子喝茶,刚喝一口,他感觉有些头晕,就说:“这茶不对劲!”女子冷笑道:“你可以上路了!”

那年3月9日,哈尔滨春寒料峭。

道里水道街12号俄式小楼内,李兆麟坐在桌前。茶杯里的茶叶打着转,热气模糊了眼镜片。

对面,年轻女子孙格龄正用银匙搅动糖罐。叮叮当当的声响,在寂静的屋子里格外清晰。

“这是南方运来的祁门红茶,您尝尝。” 孙格龄带着俄语腔调的东北话响起。递茶杯时,她袖口滑出半截青色刺青,是朵蔫了的矢车菊。

李兆麟抿了口茶,太阳穴突然突突直跳。他攥紧杯沿,桌布瞬间被捏出褶皱。

“这茶……” 话未说完,一阵天旋地转。眼镜滑到鼻尖,他看见孙格龄起身,脸上笑意冰冷:“李将军,该走了。”

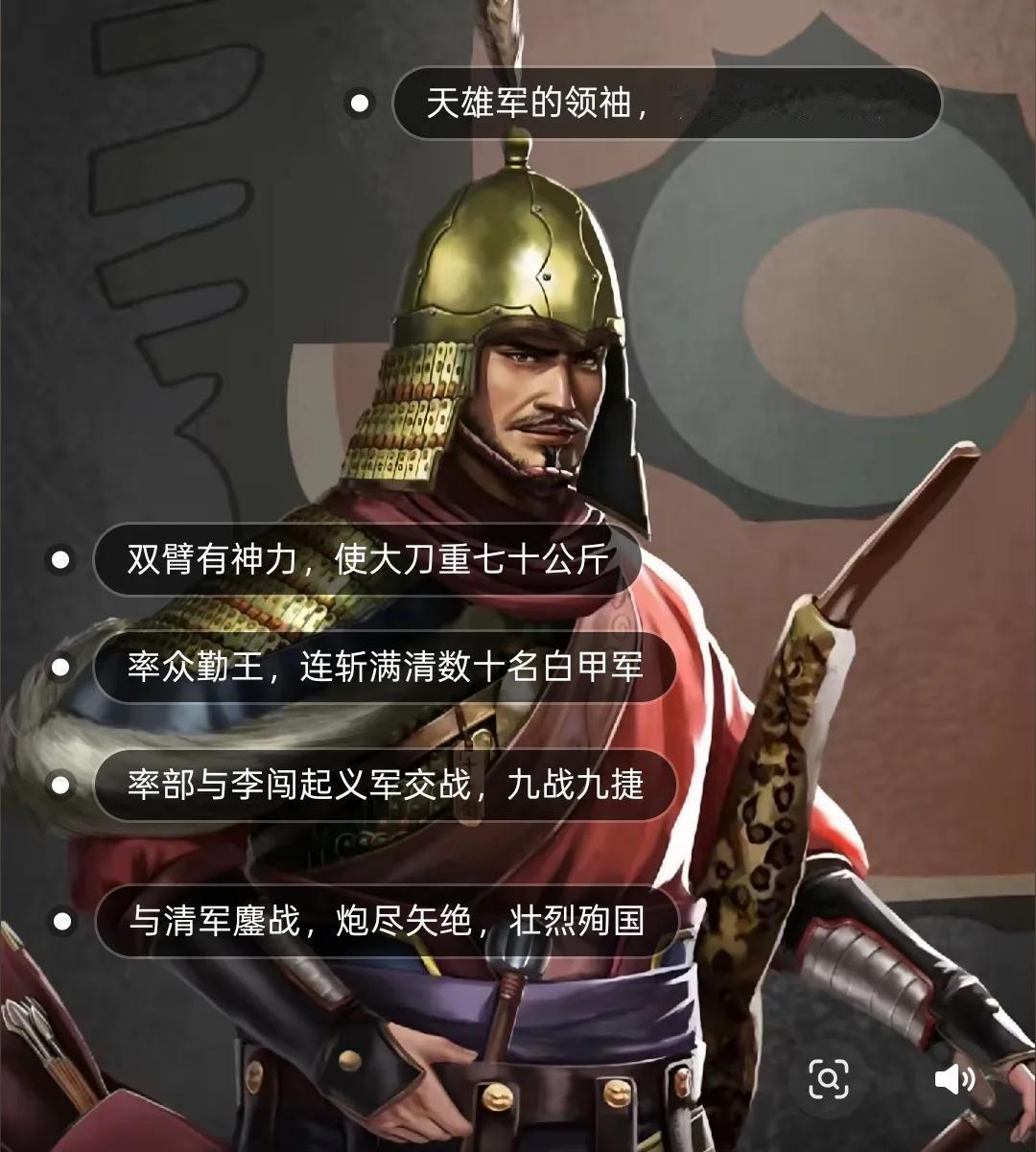

这个在痛苦中挣扎的男人,曾是令关东军胆寒的 “北满猛虎”。

1932年,22岁的李兆麟从辽阳老家奔赴哈尔滨。没人能想到,这个戴眼镜的书生,会在接下来十四年,于零下四十度的雪原上书写传奇。

作为抗联第三路军总指挥,他率不足三千人,在松嫩平原与八万日军周旋。

1938 年冰趟子战役,他用原木搭建工事,困住日军装甲车,一仗歼敌七百余人。

日军悬赏十万大洋取他性命,将他与赵尚志列为 “满洲国头号大敌”。战报里无奈记载:他 “如狐般狡猾,如虎般凶猛,其部皆不畏死”。

日本投降后,李兆麟以滨江省副省长身份进入哈尔滨。街道两旁,挤满流泪的百姓。

一位白发老妇人跪在马前:“等了十五年,终于等到自己的官!” 苏军司令握着他的手说:“在远东战场,您的名字就是胜利的象征。”

南京军统局会议室里,少将余秀豪盯着东北地图皱眉。

“共产党在东北根基太深,李兆麟威望太高,比十万大军还难对付。” 他敲着情报,李兆麟正筹备东北各党派联合政府,苏军还提议他任哈尔滨卫戍司令。

“对付这种人,动枪不如攻心。” 余秀豪翻开叛徒名单,盯上 “孙彪” 的名字 —— 那个为救李兆麟牺牲的警卫连长。

得知孙彪有个中俄混血女儿下落不明,余秀豪冷笑:“去大连找个会说俄语的姑娘,要像白俄人,更要像杀手。”

孙格龄站在镜子前,化妆师在她眼尾点上三颗泪痣,正是孙彪妻子的特征。

“记住,你爹临死前喊‘兆麟哥’。” 余秀豪递来伪造的全家福,照片里小孩的脸模糊不清,“见到他,得让他愧疚。”

首次在谈判桌上相遇,李兆麟正驳斥国民党代表的 “接收方案”。

孙格龄故意碰倒墨水瓶,道歉时塞给他纸条:“抗联烈士之女求见”。蓝墨水的气味,让李兆麟心头震动。

抬头望去,对方眼中泪光,与记忆里孙彪妻子临终时的眼神如出一辙。

道外老茶馆里,孙格龄掀开旗袍领口,露出锁骨下的烫伤疤。

“那年日军扫荡,我妈把我推进地窖,自己……” 她哽咽难言。李兆麟看着疤痕,与孙彪描述的火攻伤痕一致。

此后三个月,孙格龄定期送来 “国民党军部署图”。图上暗堡位置分毫不差,李兆麟拍着她肩膀赞叹,却没留意她每次都擦去茶杯上的痕迹。

3 月 9 日清晨,孙格龄换上白色蕾丝旗袍,摆上孙彪生前爱抽的旱烟叶。

李兆麟进门时,留声机正播放抗联《露营之歌》。“今天有重要情报,只能在这儿谈。” 她语气紧张,让李兆麟放下戒心。

茶水里的氰化钾,是关东军留下的毒药。看着李兆麟扶桌摇晃,孙格龄心跳如擂鼓。

“为什么……” 李兆麟抓着桌角,冻疮疤痕显眼。孙格龄别过头,掏出带血匕首:“对不起,他们说动手就给我妈治病……”

话音未落,房门被踹开。三个蒙面特务冲入,这时孙格龄才发现,李兆麟的手正摸向腰间的枪。

匕首刺入腹部,李兆麟瞬间明白。情报被动手脚,刺青是军统标记,自己因 “孙彪的女儿” 放松了警惕。

“开枪……” 他想喊警卫员,却发不出声。倒在血泊中,望着晃动的吊灯,想起 1938 年雪夜,孙彪背着他突围时的体温。

“对不住啊,老兄弟……” 他喃喃自语。鲜血浸透地毯,花纹竟与孙格龄旗袍暗纹相同。

李兆麟遗体被发现时,双手保持握枪姿势,指甲缝嵌着旗袍布。

追悼会上,十万群众冒雪送行,哭声震动松花江。而凶手余秀豪、孙格龄却坐上飞往台湾的飞机,望着乌云冷笑。

东北烈士纪念馆中,李兆麟的日记本静静陈列。1938年的一页写着:“孙彪之女未寻到,此身若存,必不食言。” 水渍晕染的字迹,依然清晰如刻。

他用生命守护的信仰,比冰雪更坚,比枪声更久。