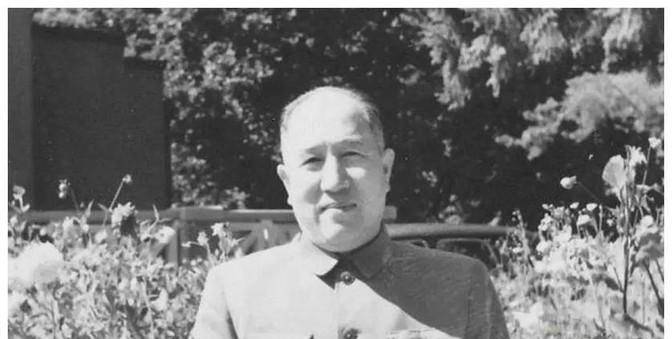

1998年,香港,贺龙之子贺鹏飞,看四下没人,闪身冲进一间商人办公室,凑到那人耳边,压低声音说:“我看上了一件大家伙,得你掏钱帮忙买!” 这个“大家伙”,正是停靠在乌克兰尼古拉耶夫造船厂、尚未完工的“瓦良格号”航母。 它曾是苏联海军“库兹涅佐夫”级航母的二号舰,在苏联解体后命运未卜。 乌克兰政府无力承担其建造费用,将其闲置多年,最终决定挂牌出售。 对于当时还处于从近海向远洋拓展初期的中国海军来说,一艘大型航母的技术价值和战略意义不言而喻。 但是碍于当时军队体制和国家财政状况,中国并不适宜以官方名义公开出售购买。 更何况以美国为首的很多国家可是一直盯着这里的,思来想去民间渠道成为一个突破口。 贺鹏飞深知其中利害关系,他联络了徐增平,一位早年白手起家的企业家,在澳门拥有创律公司。 同时,又通过金融界人士邵淳,组建了一条横跨军政、商界与金融的非正式协作链,试图将“瓦良格号”带回中国。 乌克兰方面出售“瓦良格号”时要求买方必须具备国际船运能力,并对其用途做出明确承诺。 为了打消外界疑虑,创律公司对外宣称购买航母是为了改造成“浮动海上赌场”,作为澳门未来娱乐业的一部分。 这一说辞虽然荒诞,却在某种程度上模糊了“瓦良格”未来的真实归属和用途,得以推进交易。 但这项庞大工程的推进并非一帆风顺,最大的问题,出在资金上。 “瓦良格号”虽然未完工,但船体本身仍具极高残值,乌方开出了2000万美元的底价。 这对于一个民营企业而言,是笔天价支出,为了凑足资金,邵淳动用银行贷款和个人关系筹集,而徐增平则不断向外部投资人游说融资。 就在此时,亚洲金融危机爆发,市场动荡、信贷紧缩。 雪上加霜的是,徐增平被指“挪用”公司在香港筹措的一部分资金用于个人项目,引发股东间的不信任与摩擦。 一时间,购买“瓦良格号”一事陷入僵局。 贺鹏飞在得知这一情况后,果断出面调停。 他以其海军将领的声望、以及贺家背景之分量,为整个项目重新协调方向,稳定了合作团队的信心。 凭借他多年的军队人脉和政界资源,最终扫清了国内各方面的顾虑。 资金问题解决后,新一轮难题出现了:如何将这艘航母运回中国。 “瓦良格号”没有动力系统,需借助拖船跨越半个地球的航线返回中国,最关键的障碍,是土耳其控制的博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡。 这一航道连接黑海与地中海,是必须通行的门户。 而根据《蒙特勒公约》,土耳其对通过海峡的大型军舰拥有最终裁量权。 2001年,“瓦良格号”在十几艘拖船护送下启航,途经多国海域,最终在接近土耳其时被强行拦截。 土方质疑其真实用途,拒绝放行,并要求船体技术资料与用途说明,双方陷入漫长而紧张的外交博弈。 关键时刻,希腊方面出手相助,通过一系列复杂的谈判与担保机制,希腊政府向土耳其提供政治和法律担保,承诺“瓦良格号”不会用于军事目的,仅为娱乐用途。 最终,在数月僵持后,土耳其同意放行。 “瓦良格号”继续其跨洋之旅,在历经数个月的风浪与技术困难后,终于是抵达中国大连港。 此时的它,依然是一具未装发动机、布满锈迹的庞然大物。 但它的归来,却注定成为中国航母事业的转折点。 自2005年起,中国启动对“瓦良格号”的改装工程,大连造船厂承担起航母改造任务。 技术人员昼夜奋战,对航母结构、电力系统、动力装置乃至飞行甲板等核心部件进行全面重构与升级。 改装工程长达七年之久,其间技术难题层出不穷,但中国工程师在摸索中不断突破。 2011年,“瓦良格号”完成改造并下水试航。 2012年9月25日,这艘沉睡多年的前苏联巨舰终于以“辽宁舰”之名正式加入中国海军战斗序列,成为中华人民共和国历史上第一艘真正意义上的航空母舰。 这一标志性事件,不仅展示了中国在大型军工装备制造上的技术实力,也预示着中国海军从“近海防御”向“远洋护卫”战略的全面转型。 信息来源:百度百科——辽宁舰