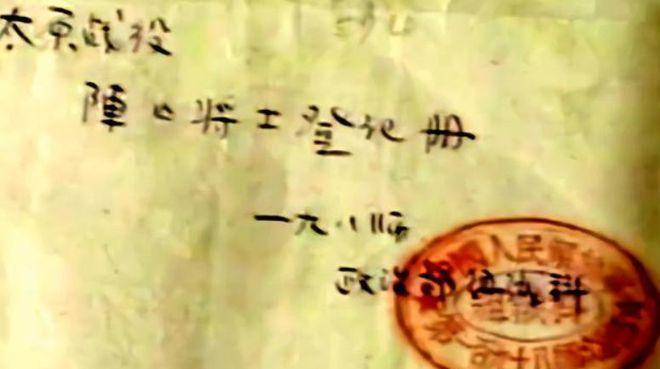

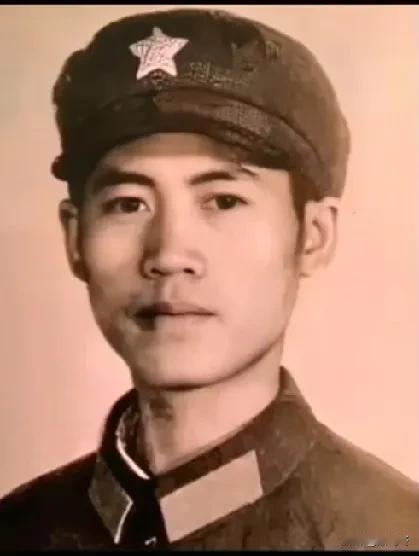

1948年5月25日,隆化,巨响之后,董存瑞烈士没有留下遗体。只找到烈士的一只鞋。直到1975年,发现了董存瑞赠送给战友的照片,我们才看到了烈士的真容。 1948年5月25日,辽西前线,松宫地区激战正酣。 战斗结束后,战友们在硝烟弥漫的战场上寻找董存瑞的遗骸。 除了几片血肉模糊的残骸,再无其他可辨认的遗体。 战争的残酷性不允许过多哀悼。战友们只能含泪将能找到的遗骸掩埋,继续向前线挺进。 没有遗体,墓中埋的是什么? 1954年,河北省隆化县董存瑞烈士陵园建成。陵园中央,矗立着一座四方形墓冢。 墓中没有完整遗骸,只有一口四尺长的沙木棺材。 棺材内,一块红布包裹的楠木牌位安静躺着。上面以朱砂题写:"以此木代替烈士遗骨"。 这块楠木牌位,成为了烈士的象征性替代品。 在特殊的历史环境下,这种方式既表达了对烈士的敬意,也为后人提供了凭吊的场所。 陵园内,一座19米高的纪念碑直指苍穹。19米,象征董存瑞的年龄。 碑上朱德手书"舍身为国,永垂不朽"八个大字,庄严肃穆。碑前广场可容纳千人,每逢纪念日,人流如潮。 陵园还收藏着董存瑞的遗物:一个铝制饭盒,边缘有些变形;一件打满补丁的军装;一顶军帽,帽檐处有磨损痕迹。 这些物品虽然普通,却真实记录了战争年代的艰苦条件。 电动沙盘是陵园的重要展示内容。 沙盘通过灯光、音效还原董存瑞炸碉堡的场景。 蓝色灯光代表国民党军队,红色灯光代表解放军。灯光变换间,讲解员重述那段历史。 然而,关于董存瑞的真实面貌,一直是个谜。 除了童年时期的"良民证"照片,没有任何成年后的影像资料。 直到1975年,一张珍贵的照片被意外发现。 河北省丰宁县大阁老村,韩家的老宅中。年轻学生韩加庆在整理家中老物件时,发现一个尘封已久的相框。 相框中,一名身着军装的青年目光坚定地注视前方。照片背面有字迹:"董存瑞同志赠韩定发同志,1948年3月摄于辽宁朝阳"。 经过调查,这张照片的来历逐渐清晰。 1948年,董存瑞在辽宁朝阳休整期间,与炊事员韩定发成为好友。 董存瑞将自己的军装照赠予韩定发作为纪念。韩定发复员后回到丰宁老家,将这张照片珍藏至今。 这是董存瑞唯一一张参军后的照片。 照片中,董存瑞身着整齐的军装,头戴八角帽,脸庞清瘦却坚毅。 这张照片填补了历史空白,为后人了解这位英雄提供了直观形象。 照片被发现后,引起轰动。它被制作成海报、纪念品,广泛传播,这张珍贵的历史影像,使董存瑞的形象从抽象的符号变为真实的人物。 照片发现前,很多人只能通过艺术创作,想象董存瑞的样貌。 现在,真实的董存瑞站在了人们面前。 董存瑞牺牲后,生前所在的连队被命名为"董存瑞连"。 每一名新兵入伍的第一天,都要学习董存瑞的事迹。实弹演习中,官兵们高唱《代代高呼董存瑞》,将这种精神传承下去。 河北隆化县的隆化中学更名为存瑞中学,校园内竖立董存瑞雕像。 每年开学典礼,新生在雕像前宣誓。学校图书馆专门设立"董存瑞事迹展览室",收集整理相关资料。 董存瑞的事迹被写入全国中小学教材。"为了新中国,前进!"这句战场上的呐喊,成为几代人心中的精神烙印。 1988年,董存瑞陵园扩建完成。陵园增设了董存瑞生平展览厅、战友回忆厅、照片资料厅等场馆。 特别是那张在朝阳拍摄的军装照,被放大制作成立体展板,成为展览的核心。 2019年,董存瑞陵园被列入全国爱国主义教育示范基地。 每年清明节,数万民众自发前往陵园祭扫。 人们献上白花、鞠躬默哀。许多家长带着孩子,讲述董存瑞的故事。 2008年,董存瑞牺牲60周年纪念日,一位92岁的老人来到陵园。 时光流转,岁月变迁。那块"以此木代替烈士遗骨"的楠木牌位,和那张在朝阳拍摄的军装照,成为连接过去与未来的桥梁。 这就是董存瑞——一位没有留下遗体,却永远活在人们心中的英雄。