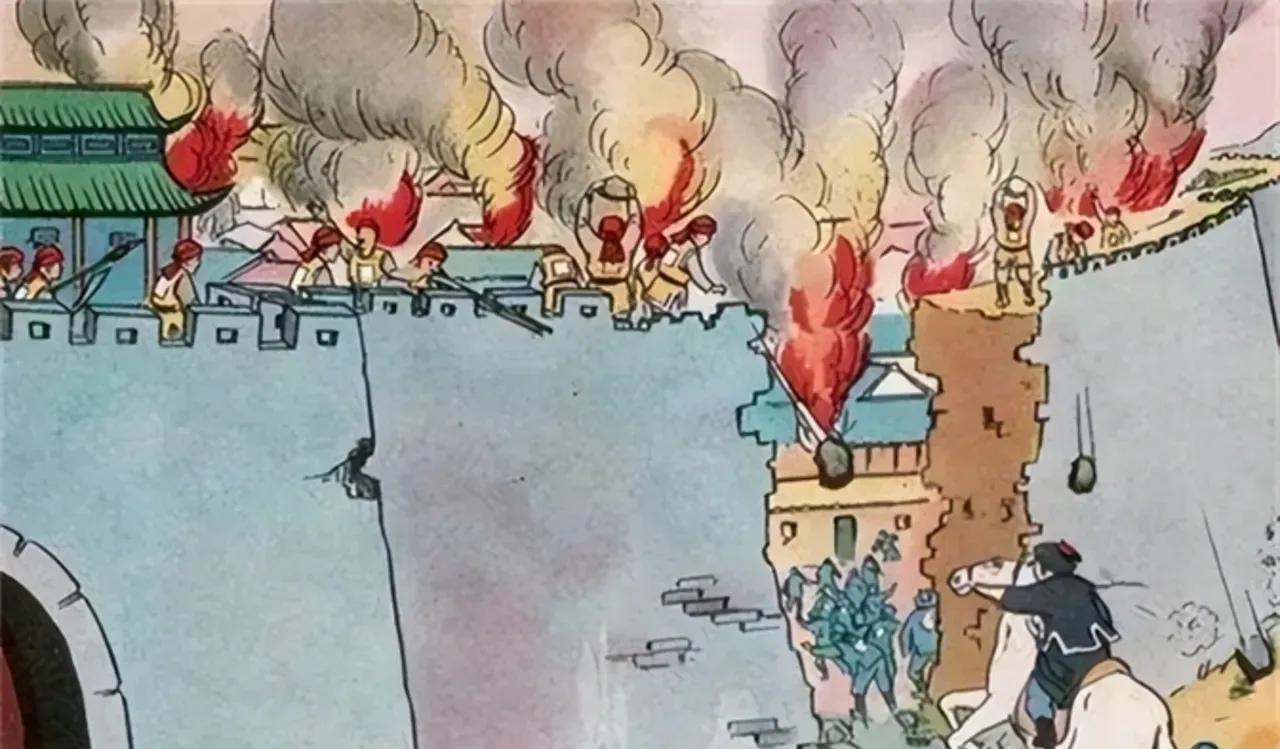

1867年,赵烈文对曾国藩预言,大清50年内必定灭亡,曾国藩不信,赵烈文说:得天下太容易,开国时又太残暴,这些都有违天道,岂能长久?谁知44年后,还真让他说中了,武昌一声炮响,宣统帝逊位,清朝果然彻底覆灭。 1867年秋天,清朝重臣曾国藩的营帐里亮着油灯,幕僚赵烈文说出了一句让人心惊肉跳的话:大清江山不出五十年必定垮台。 这个预言在当时看来简直是大逆不道,毕竟清朝还维持着表面上的太平,可谁能想到四十四年后武昌城头一声炮响,还真应验了这句看似荒唐的断言。 赵烈文原本是个不爱走寻常路的读书人,那年曾国藩在南昌打仗吃紧,原先跟着的谋士都跑得差不多了,这才有人想起推荐他来帮忙。 赵烈文刚到军营就碰了个钉子,曾国藩故意给他下马威想压压他的傲气。这位老先生哪里受得了这个,二话不说就要收拾行李走人。 巧的是这时候前线传来吃了败仗的消息,曾国藩到底是个明白人,赶紧拉住他问对策。赵烈文也不藏着掖着,三下五除二把战场形势分析得头头是道,这下可把曾国藩给镇住了,恭恭敬敬把人留下来当军师。 要说赵烈文确实有两把刷子,跟在曾国藩身边这些年没少出好主意。两人从上下级慢慢处成了知心朋友,经常挑灯夜谈天下大事。 有回聊到京城里的乱象,街上盗匪横行,百姓穷得衣不遮体,赵烈文突然冒出来句"大清气数将尽"。曾国藩听得后脖颈子发凉,这话要是传出去可是要掉脑袋的。 他板着脸训斥赵烈文别乱说话,可心里却跟明镜似的——这些年亲眼见着官场腐败、民生凋敝,朝廷这棵大树里头早就被蛀空了。 其实清朝的祸根早埋下了,自从搞起闭关锁国,上到皇帝下到地方官,个个鼻孔朝天以为自个儿是天朝上国。 乾隆年间英国使团带来的新式火枪大炮,愣是被当成奇技淫巧看不上眼。朝廷大员们忙着在奏折里吹嘘太平盛世,没人愿意睁眼看看外头世界变成啥样了。 等到洋人的铁甲舰开进大沽口,那些当年瞧不起的"洋玩意"把八旗子弟打得屁滚尿流,这才慌慌张张搞洋务运动,可早就错过了最好的时机。 赵烈文看得透彻,他跟曾国藩掰着手指头算过几笔账:朝廷每年收的税银三成都进了贪官口袋,绿营兵领的饷银还不够买米下锅,各地饥民造反就像割韭菜似的割完一茬又长一茬。 更可怕的是满汉之间的疙瘩越结越大,旗人躺着吃皇粮,汉人精英却挤不进权力核心。这些烂账堆在一起,就像干透了的柴火堆,只差个火星子就能烧个底朝天。 曾国藩何尝不知道这些弊病,可他毕竟是吃着朝廷俸禄的重臣,心里还存着挽救的念想。有回他试探着问赵烈文,要是迁都到长安能不能续上国运。 赵烈文把头摇得跟拨浪鼓似的,说这可不是挪个窝就能解决的事,根子上的毛病治不好,搬到哪里都白搭。这话说得曾国藩心里直发苦,他这些年办湘军、搞洋务,累得头发都白了,到头来还是挡不住大厦将倾。 后来的事大家都知道了,光绪年间搞戊戌变法,折腾了百来天就草草收场。等到慈禧太后咽气,三岁娃娃溥仪被抱上龙椅,大清朝连个能主事的人都没了。 1911年武昌起义枪声一响,各省就像推倒的多米诺骨牌,不到俩月就挂了白旗。说来也巧,从赵烈文说那话到清帝退位,不多不少正好四十四个年头,比他自己估摸的五十年还提前了六年。 回过头看这段历史,赵烈文的眼光确实毒辣。他敢在曾国藩面前说那些掉脑袋的话,不光是有胆量,更是把天下大势看明白了。 当年京城里那些王爷贝勒还在做天朝美梦的时候,这个小小幕僚已经闻到了改朝换代的味道。可惜就算曾国藩这样的能臣,终究跳不出忠君思想的框框,明知船要沉了还得硬着头皮当裱糊匠。 现在史书里写着,清朝灭亡是必然结果。闭关锁国让中国错过了工业革命,腐败的官僚系统吸干了百姓血汗,再加上列强步步紧逼,这些因素早把清朝送上了绝路。 但能在四十多年前就看出这个结局,赵烈文这份见识,放在今天也够让人竖起大拇指的。历史有时候就是这么有意思,真正看透时局的人,往往不在庙堂之上,反而藏在大人物的幕僚堆里。 信息来源:曾国藩幕僚:预言清朝不出50年必亡的高人.华京晨报