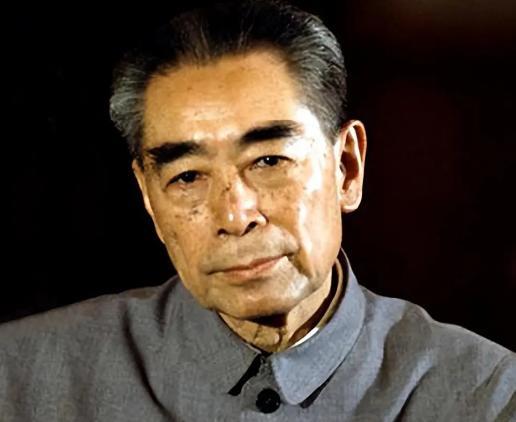

那年夏天,周总理的病情已经恶化到无法逆转的地步。膀胱癌晚期,手术做了好几次,身体一天比一天虚弱,连说话都费力。 可他心里装的,依旧不是自己的病痛,而是未完成的工作和对国家的挂念。护士郑淑云回忆,那天总理提到“桃子”时,眼神里闪过一丝罕见的光亮,仿佛在追忆什么,又像是带着某种期盼。 她试着拿来一个苹果,雕成桃子的形状递过去,总理却轻轻摇头,叹息道:“不是这个……”那一刻,病房里的人都愣住了——这简单的“桃子”,到底意味着什么? 要解开这个谜团,得回到几十年前的延安。那是1940年代,战火纷飞,延安的窑洞里,周总理和毛泽东同志常常彻夜长谈,讨论革命的前途。 一次闲聊中,总理笑着对身边的同志说:“等革命成功了,就像桃子熟了一样,咱们都能尝到甜头。”那时的“桃子”,不是水果,而是革命胜利的象征,是对未来的憧憬。 后来,毛泽东在《七律·登庐山》中写道“陶令不知何处去,桃花源里可耕田”,这“桃花源”也被解读为革命理想的化身。 桃子,在他们的语境里,早已超越了果实本身,成了理想和希望的代名词。 1975年,病房里的总理重提“桃子”,让身边的人百感交集。邓颖超同志听后,眼眶一红,立刻吩咐工作人员四处寻找。 可那年头,物资匮乏,鲜桃早就过了季节,市场上根本找不到。最终,通过外交部联系到河北的一个罐头厂,才找到一瓶珍贵的糖水桃子罐头。 护士小心翼翼地打开,舀出一小块喂给总理。他尝了一口,嘴角微微上扬,像是回到了延安的窑洞,像是看到了革命胜利的那一天。 可他没多吃,只是静静地说:“够了,留着给别人吧。”那一刻,所有人都忍不住哽咽——他要的,不是桃子的味道,而是那份未竟的理想啊! 其实,总理心里清楚,自己怕是看不到“桃子”彻底成熟的那一天了。1975年,国家百废待兴,改革开放的浪潮还未掀起,他担心的是,自己走了,同志们能不能继续把革命的果实守护好。 桃子,是他对未来的牵挂,是对人民幸福的期盼。病床上的他,甚至还惦记着身边的工作人员,临终前叮嘱:“不要浪费国家资源,我的后事一切从简。” 这简单的“桃子”,成了他生命最后的一抹亮色,也成了我们后人心中最沉重的记忆。 1976年1月8日,周恩来总理永远离开了我们。他没能吃到更多“桃子”,但他留下的精神,却像一棵桃树,深深扎根在每个中国人的心里。 今天,我们的生活就像“桃子”一样,甜美而丰硕,可每当回想起那间病房里的低语,我总忍不住想问:如果总理能看到今天的盛世,他会不会笑着说,“这桃子,熟得真好”?让我们接过他未完成的“桃子”,继续种下去,让这甜美的果实,惠及更多人吧!