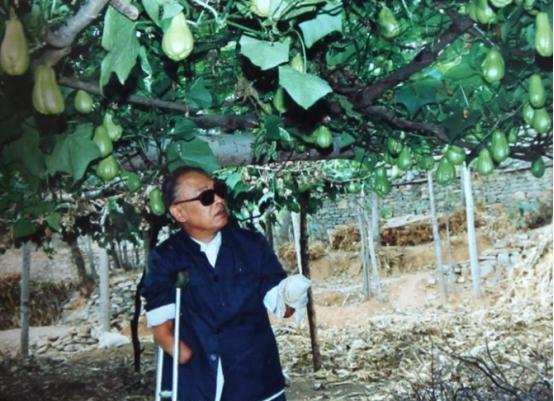

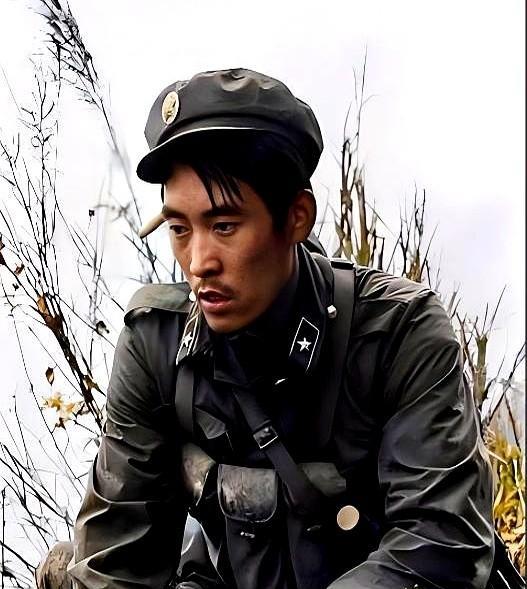

那是一个地狱般的夜晚。长津湖战役打响,志愿军第九兵团奉命在250高地阻击美军陆战1师南撤。 朱彦夫所在的连队,每人只有一床薄棉被,炒面补给断了5天,战士们饿得用棉花充饥,甚至用钢盔融化尿液喝下维持水分。 朱彦夫身高不过1米63,瘦得像根竹竿,可他却扛着三八式步枪,硬是和战友们用3挺九六式轻机枪,织成了一张交叉火力网,狠狠压制住敌军。 紧接着,一名美军士兵冲上来,用M1刺刀狠狠刺穿了他的腹部,12厘米长的不规则创口鲜血直流,肠子滑出体外。 寒风一吹,肠子瞬间冻成冰条,硬邦邦地挂在身上。他疼得满头冷汗,可他知道,不能倒下!战友们还在等着他突围报信。 朱彦夫用残臂撑着地,拖着冻僵的双腿,硬生生爬了数小时,身后留下一条长长的血痕,红得刺眼,白雪映衬下像极了一幅“红白交响”的画卷。 最终,他爬到后方阵地,昏倒前用尽最后一丝力气喊出:“敌人……从西南侧……突围……”这一声,救下了无数战友的命。 朱彦夫被送到后方医院时,医生都震惊了:四肢冻伤达到四级,组织坏死,双膝以上15厘米、双肘以下8厘米必须截肢;腹部贯通伤感染严重,随时可能丧命。 在没有先进麻醉药的条件下,他咬着毛巾,硬挺着乙醚麻醉完成了截肢手术。术后,他成了一个没有四肢的“肉轱辘”,连翻身都需要人帮忙。医生私下叹息:“这孩子,活下来也是受罪啊。” 战后,朱彦夫回到山东沂源县张家泉村。曾经的战场英雄,如今却成了村里人眼中的“废人”。有人同情,有人冷嘲热讽:“再厉害又咋样?现在连饭都吃不了,还不是个累赘?” 朱彦夫躺在炕上,听着这些话,心如刀割。他也曾想过一死了之,可一想到战友们用生命换来的胜利,想到那些“冰雕连”永远留在长津湖的兄弟,他咬牙告诉自己:“我不能死,我得活出个样儿来!” 1957年,朱彦夫装上了第一代木制假肢,里面塞满麸皮减震,走一步就磨破一层皮,57处伤口血肉模糊,可他硬是忍着疼学会了“走路”。 他不甘心当个废人,主动当选村支书,带领村民脱贫致富。村里缺水,他就用残臂夹着铁锹,指挥大家用石夯筑坝,日均工作16小时,硬是建起了一座水库。 村里人识字少,他就用嘴含着湿毛巾防滑,夹着粉笔在黑板上写字,每写一个字要花5分钟,自编《庄稼杂字》教大家识字。 最让人动容的,是他的妻子陈希永对他的不离不弃。截肢后,朱彦夫连吃饭都成问题,陈希永就用注射器一点点喂他流质食物,这一喂就是3年。 有人劝她:“你还年轻,干啥要守着个‘肉轱辘’?”她却说:“他是英雄,我不嫌弃。”朱彦夫听了这话,眼泪止不住地流。他发誓,一定要用自己的方式,回报这份深情。 晚年,朱彦夫被誉为“当代保尔·柯察金”,他的事迹感动了无数人。额头里的弹片导致他终身偏头痛,可他从不抱怨。 有人问他:“后悔过吗?”他笑着摇头:“17岁那年,我在长津湖把命都豁出去了,活着就是赚的。我不后悔当兵,也不后悔截肢,能为村里人做点事,我这辈子值了!” 朱彦夫的故事,像一团火,点燃了无数人的心。从长津湖的冰天雪地,到张家泉村的田间地头,他用残破的身躯,撑起了一个民族的脊梁。他的生命,是一曲悲怆又壮烈的赞歌,告诉我们:只要心不倒,人就永远不会被打垮。 参考资料:枪杆子、锄杆子、笔杆子他把人生书写得如此精彩|中央广播电视总台央视新闻2022