1949年3月的一天清晨,毛泽东翻遍了自己全部的衣柜,却怎么也找不到一件没有补丁的衣服,他要见的人,是张澜。

毛泽东看着一堆补丁摞补丁的旧衣服,没多说什么,只是摆摆手:“不露肉不透风就行了。”他就穿着这身旧衣,走进了双清别墅,迎接张澜。

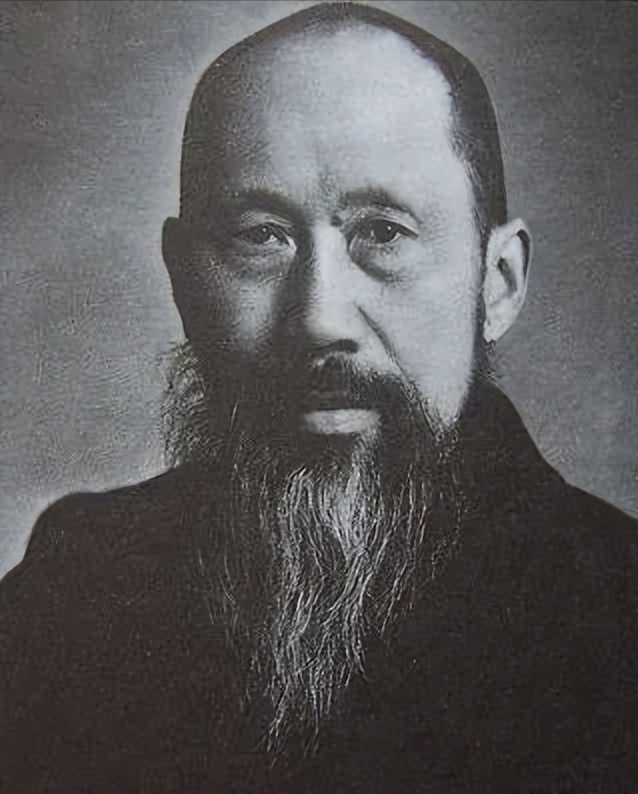

张澜是民盟的重要人物,清末秀才,儒派士人,是民国初期就有名的民主人士。

早些年,他在四川当教育厅长,也当过国民政府的立法院副院长,对共产党,他早有接触。

最早是抗战时期,后来就是重庆谈判,毛泽东称他“表老”,是长辈里的表哥。

张澜性格直,胆子也大,1945年重庆谈判那阵子,毛泽东、周恩来、王若飞去谈判,张澜是第一个在机场迎接的人。

当时他是国民党“统战”的重点对象,可他完全不吃这一套。

蒋介石多次招他,他不去;还在政协会议上当面批评国民党腐败,他跟共产党越走越近。

后来共产党方面得到消息,说张澜在上海被盯上了,有被暗杀的危险,毛泽东立马下令上海地下党想办法把人救出来。

1949年3月,张澜终于抵达北平,当时刚刚开完政协筹备会,毛泽东决定亲自接见他。

那天早上他特意起了个早,想找一件像样的衣服,结果,李银桥找遍了他所有的棉袍子、夹袄、毛裤,全是打了补丁的。

李银桥说:“主席,要不穿那件灰呢子外套?袖口只破了一点。”毛泽东摇头,说:“补得还行,不漏风不碍事。”

李银桥有点尴尬,说:“张澜可是位大人物,又是清朝老秀才,怕他心里有想法。”

毛泽东摆摆手,说:“他是明白人,不会因为衣服看轻一个人。”

他还说:“纨绔子弟是干不了大事的,苦日子过过,才知道什么叫做干革命。”

张澜到了双清别墅,看到毛泽东穿着打补丁的旧袍子,心里一热,什么客套都没说,反倒先问了一句:“主席气色真好。”毛泽东笑着答:“补衣服能补身体,不穿新的,养生。”

两人一见面就聊开了,从政协筹备会聊到西南局势,再说到南下部队的动向,一聊就是两小时。

这场会面看似寻常,其实很关键,当时正值新中国即将成立前夕,多党合作方案刚刚提出,民主人士能不能放心加入,关键要看共产党怎么对待他们。

毛泽东知道张澜是个老派读书人,讲究礼数与风度,他不故意穿旧衣服讨好谁,也不怕别人说他寒酸,他的逻辑很简单:衣服干净、合身、能穿就行。

其实,毛泽东穿补丁衣服,不是一天两天的事,早年在延安,他就穿着打补丁的八路军制服,有时一件衣服要补好几次。

他跟警卫说:“我节省一件衣服,能省下一块布,省一块布就能多做一条裤子,战士就能多穿一天。”

这并不是什么姿态,1949年前后,整个中共中央都在香山办公,物资紧张到什么程度?

吃的全是粗粮,桌子是木板搭的,办公椅是从解放区带来的老式藤椅。

毛泽东自己吃饭,经常就是小米饭配咸菜,有时连个菜汤都没有。

他常说:“日子穷惯了,富不起来。”可张澜这一来,他特地安排厨房做了几个四川菜,专门接待他这个老乡。

张澜对毛泽东有感情,也有敬意,他对别人说过一句话:“毛主席是我认识的少有的真诚人,他说话不绕弯子,做事不藏着掖着。”

他们的关系不是普通意义上的上下级,更像是有共同理想的朋友。

后来建国之后,张澜被推举为中央人民政府副主席,毛泽东提议这个人选时没开会讨论,直接定下来。

他说:“张表老年纪大了,但精神好,我们要尊重他。”张澜身体不太好,冬天怕冷。

毛泽东安排人送了一套毛衣毛裤,还嘱咐司机每次去接他“车开慢一点,别颠着人。”

张澜过80岁生日那年,毛泽东亲笔写了一封贺信,说“张副主席是国家的宝”。

朱德更是在公开场合说:“论资历,我们没有一个人比得上张澜。”这话不是客气,是认真的。

张澜的身份在那个年代有着特殊意义,他是连接民主人士和共产党之间的重要桥梁,是“统一战线”的关键人物。

“找衣风波”后来成为香山旧事中的一个小插曲,被卫士李银桥在回忆录里讲出来。

很多人听后都觉得诧异,一个国家领袖,会在会见前为了一件衣服发愁。

但这事也真实地反映出毛泽东当时的处境和心态,他不是不重视礼仪,而是觉得礼在心不在衣。

那场会面之后,张澜在政协会议上公开表示:共产党是真心搞建设的,是可以合作的对象。

他的表态打消了很多民主人士的疑虑,也为新中国多党合作打开了局面。

从这件事往远了看,那些打着补丁的衣服,其实也像极了那个年代的中国,破的地方很多,缝缝补补还能穿,还能用,还能一步步往前走。

张澜看重的不是毛泽东穿了什么,而是他言谈中那种对未来的信心,对人的尊重。

几十年后,很多人谈起那段往事,都记得毛泽东那句:“不露肉不透风,就能见人。”

这话听起来随意,其实是一种价值观,一种做人做事的态度,是那代人艰难岁月中活下来的朴素智慧。

![王朝政策的也来了[doge]](http://image.uczzd.cn/4502825911336251532.jpg?id=0)