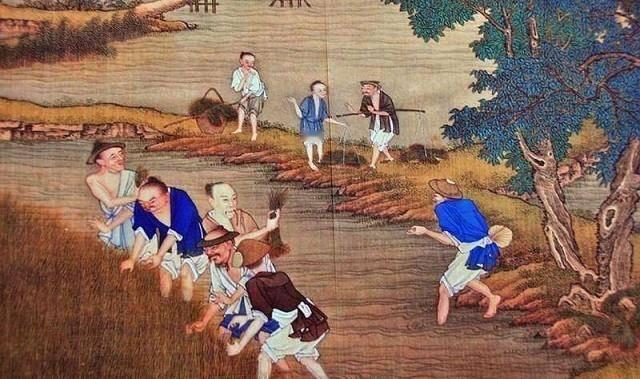

有人说古代怎么会有那么多饥荒,随便吃点野草树叶不也能撑过荒年吗?其实,这样的想法与晋惠帝灾民“何不食肉糜”的那句话很相似。 要弄清这事儿,先得搞明白古代饥荒咋来的。那时候,农业是命根子,可生产力低得可怜,全靠老天爷赏脸。碰上干旱、洪水、蝗灾,庄稼就完蛋了,粮食产量直线下降。比如北方平原,风调雨顺时还能凑合,可一旦天灾来了,赤地千里,颗粒无收,饥荒立马就到。史书上常写“饿殍遍野”,不是夸张,是真有这回事。 天灾之外,人祸也少不了。战争一打,田地没人种,壮劳力被拉去当兵,农业直接瘫痪。西晋末年的八王之乱就是例子,诸王争权,搞得国力衰竭,农业生产一落千丈,百姓饿死无数。政治动荡还常伴着贪官污吏,粮食被搜刮一空,老百姓只能干瞪眼。自然和人为因素叠加,饥荒就成了家常便饭。 有人说,饿急了吃点野草树叶不就行了?这想法听起来有理,可实际行不通。首先,野外植物不是超市货架上的青菜,很多有毒。古代老百姓没啥科学知识,分不清哪个能吃哪个不能,误食毒草,轻则拉肚子,重则一命呜呼。尤其饥荒时,人饿得眼冒金星,哪有心思慢慢分辨? 再说,就算有些野草树叶没毒,营养也少得可怜。现代研究表明,这些东西大多是纤维素,热量低,蛋白质和脂肪几乎没有。吃下去填肚子可以,但压根维持不了生命。长期靠这个,人会慢慢虚脱,饿死只是时间问题。古人不是没试过,而是试了也没用。 还有个现实问题,采野草树叶得花力气。饥荒时,人饿得走不动路,手脚发软,哪有力气满山跑去找吃的?就算找到点,数量也有限。人口密集的地方,草根树皮早被挖光了。史书里常提到灾民吃榆树皮,晒干磨成粉,做成粗面条,可这玩意儿难消化,吃多了反而伤身。还有人吃观音土,就是那种白泥土,填饱肚子是能,可消化不了,最后撑死的人也不少。野草树叶,真不是啥灵丹妙药。 那有人会问,咋不捕鱼打猎呢?这更不靠谱。古代北方人多不会游泳,干旱时河里水少鱼也少,捕鱼得有工具和技巧,灾民哪有这条件?狩猎就更别提了,野兽本来就少,跑得又快,普通人拿着根棍子去追,压根没戏。肉食对他们来说,跟天上的星星一样遥远。晋惠帝那句“何不食肉糜”听着可笑,可不也反映了这残酷现实吗? 说到晋惠帝,这位西晋皇帝真是个“活教材”。有次臣子跟他汇报,灾民饿死一片,他居然问:“他们为啥不吃肉糜?”肉糜是啥?肉末熬的粥,富贵人家的日常小吃。可对老百姓来说,别说吃,连见都没见过。晋惠帝这话,暴露了他对民间苦难一无所知。他压根想象不到,灾民连饭都吃不上,哪来的肉糜?这问题问得荒唐,却也真实记录了当时上层和底层的巨大鸿沟。 这跟现在有人觉得“吃点野草树叶不就行了”有啥区别?都是站着说话不腰疼,低估了饥荒的惨烈。野草树叶不是肉糜,可在灾民眼里,同样是碰不着的东西。晋惠帝的无知,和这种天真的想法,其实是一个模子刻出来的,都没摸到生存的边。 古代饥荒告诉我们,粮食有多金贵。生产力低下的年代,一场天灾人祸,就能让无数人命丧黄泉。西晋就是前车之鉴,八王之乱搞乱国家,农业崩溃,饥荒频发,最后王朝自己也玩完了。统治者不关心百姓死活,只顾自己享乐,结局自然是自掘坟墓。 现代社会粮食充足,可浪费现象也不少。想想古人吃树皮泥土的日子,咱们是不是该珍惜眼前?再说,晋惠帝那句“何不食肉糜”,不光是笑话,也提醒我们,别对别人的苦难想得太简单。就像现在,有人觉得贫困地区的人“为啥不努力点”,却没想过他们面对的困难有多大。历史这面镜子,照的不只是过去,还有现在。