邓颖超临终遗言:李鹏。背后的故事令人动容。

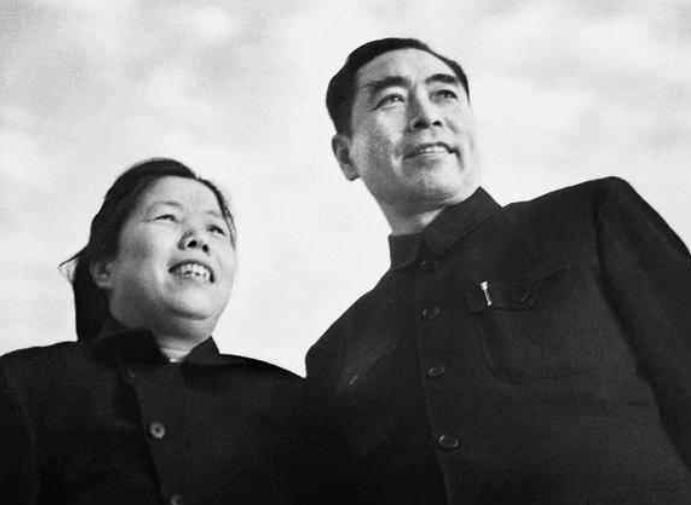

1992年7月,一位伟大的女性走完了她辉煌的人生旅程。邓颖超,这位与周恩来总理共同为新中国建设付出毕生精力的人民功臣,在生命的最后时刻,含糊地吐出了一个名字——李鹏。这简单两个字,却蕴藏着一段深沉而感人的故事,一段超越血缘的深厚情谊。 周总理和邓颖超,他们为国家作出的贡献有目共睹,“十里长街送总理”的盛况至今仍历历在目,充分体现了人民对周总理的崇敬与爱戴。 而邓颖超的离世,也同样牵动着无数人的心。医院里,党和国家领导人纷纷前来送别这位为国家奉献了一生的杰出女性。

令人意想不到的是,邓颖超在弥留之际,只留下“李鹏”二字。这不仅令在场的人感到疑惑,也为后人留下了一段耐人寻味的谜题。 这名被邓颖超在最后时刻记挂的人,李鹏,与她之间有着一段跨越时空、超越亲情的特殊联系。他们的渊源,要追溯到那个战火纷飞的年代。李鹏的父亲,早期的共产党员李硕勋,以及他的母亲赵君陶,都为革命事业献身。 在李鹏年仅3岁时,他的父亲便英勇牺牲。年幼的李鹏与母亲相依为命,生活困苦,颠沛流离。

1938年,周恩来总理在重庆工作期间,得知了李硕勋烈士家人的遭遇,心中充满了悲痛。他四处寻找这对孤儿寡母,最终找到了他们,并安排他们来到了八路军办事处。 看到瘦弱的李鹏,邓颖超深感怜惜,她将李鹏带到自己身边,给予了他温暖的家。“孩子,这里就是你的家了,以后不用再害怕了。” 在延安的窑洞里,邓颖超对李鹏关怀备至,她常常省下自己的口粮分给李鹏,甚至在深夜冒着严寒为他寻找药材。

李鹏回忆起那段时光,眼中充满了感激。“虽然我不是她的亲生儿子,外界也有些传闻说我是周总理的养子,但都不是真的。在他们身边,我感觉自己不再是一个失去父亲的孩子。” 新中国成立后,李鹏被送往苏联学习,他刻苦努力,最终以优异的成绩毕业。回国后,他积极投身于国家的建设事业。尽管与邓颖超见面的机会不多,但他们之间的深厚情谊从未因时间和距离而消减。

1992年7月,当邓颖超生命走到尽头时,李鹏夫妇匆忙赶到医院。看着这位如同母亲般关爱自己的长者离世,李鹏悲痛欲绝。 尤其是在邓颖超弥留之际,她口中念叨的仍然是“李鹏”这个名字,这令李鹏更加悲痛,同时也深切地感受到了邓颖超对他深沉的爱。 失去邓颖超后,李鹏更加努力地工作,用实际行动来回报邓颖超的养育之恩,以此来告慰这位伟大的女性。 邓颖超看到李鹏为国家建设的贡献,一定会感到欣慰和自豪,因为她的爱,已经深深地融入到了这个孩子的生命中,成为他前进的动力。