西方伪史论者的字典辨伪法其实挺搞笑的,他们遍查西方字典,发现“zero”这个英文单词出现的很晚,于是他们就得出一个结论:西方在19世纪以前没有“0”的概念。他们也没有蠢到无可救药的程度,知道没有现代数字“0”的概念,现代数学体系完全建立不起来,所以他们又得出一个惊天的荒谬结论:西方数学和西方数学史全是伪造的,全是从中国偷过去的。但是,他们不知道的是,按照他们字典辨伪的逻辑,他们其实也把中国古代数学和中国古代数学史全部否定了。

印度-阿拉伯数字0传入中国非常晚公元8世纪左右,印度-阿拉伯数字随着佛学东渐曾传入过中国,但并未被当时的中文书写系统所接纳。大约在公元13到14世纪之间,印度-阿拉伯数字由伊斯兰教徒带入中国,亦未成功。明末清初,中国学者开始大量翻译西方的数学著作,但是书中的阿拉伯数字都被翻译为汉字数字。阿拉伯数字在中国最早使用是在清光绪元年(1875年),原始版本《笔算数学》对引进的阿拉伯数字作了介绍以及使用。在这之前,中国并没有出现印度-阿拉伯数字“0”,也没有哪个汉字具有现代数字“0”的意思。

中国汉字里具有现代数字“0”的意思的汉字主要有“零”和“〇”,其它还有“无”、“空”等相近汉字。这些汉字现在都具有或接近数字“0”的某些意思,在很多场合可以代替数字“0”。

汉字“零”

汉字“零”在清朝《康熙字典》里没有数学字符“0”的任何意思汉字“零”出现的很早,甲骨文里就有。它是一个象形字,本意是雨落下的样子,后来引伸为零星、零散、零碎、零落、零头、凋零等意思。汉字“零”具有数字“0”的某些意思,是很晚才出现的,不会早于清朝的《康熙字典》。比如:

1、表示没有数量,一减一等于零。

2、度量的起点,(温度)零度,(海拔高度)零米

3、数的空位,二零二四。

4、放在两个数量中间,表示单位较高的量之下附有单位较低的量:一年零三天。八元零二分。

上述意思,查清朝的《康熙字典》,一个也查不到。

《康熙字典》里的“零”

零

(古文)【唐韻】【集韻】【韻會】郞丁切,音靈。

【說文】餘雨也。从雨令聲。又【玉篇】徐雨也。又【廣韻】落也。

【詩·鄘風】靈雨旣零。

【傳】零,落也。又【字彙】畸零,凡數之零餘也。又【後漢·高句驪傳】好祠鬼神,社稷零星。

【註】風俗通曰:辰之神爲零星。又水名。

【前漢·匈奴傳】零吾水上。又【前漢·司馬相如傳】通零關道。

【註】徐廣曰:越嶲有零關縣。又【前漢·地理志】武陵郡零陽,零陵郡零陵。又【韻會】丁零,亦地名。通作靈令。又姓。

【正字通】明成化舉人零混。又與苓通。

【莊子·徐無鬼】豕零也。

【註】進學解所謂豨苓也。又【廣韻】落賢切【集韻】【韻會】【正韻】靈年切,音蓮。

【廣韻】先零,西羌也。

【前漢·趙充國傳】先零豪言,願時渡湟水北。

【註】零,音憐。又【廣韻】【集韻】郞定切,音令。

【廣韻】零落。

【集韻】或作。亦作。

畸零:1、同“奇零”,不满整数的零头数,引伸为残缺不全。2、孤单飘零。3、土地零散不规则,泛指小块零星的土地(本文笔者注)

在《诗经》(《诗经·国风·鄘风·定之方中》)中,“零”的含义被解释成为“暴风雨末了的小雨滴”。

《诗经·国风·鄘风·定之方中》

在中国古文中,“零”从来就不是表示数量的词,即便有了“〇”,也只是作空位符使用。大约是在读音和语义上,“零”与“〇”相近,随着印度-阿拉伯数字的引入和推广,近代人才将汉字的“零”假借为数学字符里的“0”,用于汉语大写,与壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟并列。为了防止涂改作伪,在书写票据、契约等特殊文书时,通常以中文大写的“零”,替代中文小写的“〇”。

汉语里数字的表示

汉字“〇”1973年开始被《现代汉语词典》等字(词)典收录。汉字“〇”的演变:空格(占位)->□(缺字、占位)->〇(占位)->汉字小写“〇”(“零”具有数字“0的部分意思后,”与大写汉字“零”对应)。

从字源上看,“〇”比“零”的历史迟得多。在中国古代,从结绳记数到筹码记数,再到算盘计数,均无“〇”的标识。在算筹记数的年代,如果出现“〇”数位,则用空格来表示。古韵书中,有一个冷僻字“曐”,字义与读音皆同“星”。后来,武则天曾以“〇”替代“曐”,却并非用于记数,只能算是韵音符号。金世宗大定年间,司天监赵知微奉命重修《大明历》,遇有数据空位,就用“〇”来表示,如,“309”记作“三百〇九”。自此,用“〇”代替以往数位中的空格,渐成惯例。

九章算术

我国古代书中缺字都用“□”来表示,因此数字间的空位自然也借用“□”来替代。魏晋时期的数学家刘徽(约225年—约295年)在注《九章算术》时,开始使用用“□”表示空位。再比如南宋蔡元定(1135年一1198年)的《律吕新书》中,就把118098写作“十一万八千□九十八”。由于书写较快,行云流水,方块逐渐被画成了圆圈。最早使用“〇”表示数的空位(零),是在祖冲之(429年-500年)的《大明历》(金)中,将“403”写作“四百〇三”。金世宗大定年间(1161年十月-1189年),司天监赵知微奉命重修《大明历》,遇有数据空位,就用“〇”来表示。到了十三世纪,南宋数学家秦九韶(1208年-1268年)的《数书九章》中已经开始大量使用“〇”。

汉字“〇”1973年以后才被收录进《现代汉语词典》和《新华字典》等字(词)典,在这之前,汉字“〇”根本不被认为是一个汉字,就是现在,“〇”是不是一个汉字,仍有争议。当然,能被字(词)典收录,基本上实锤了。这样“〇”就成了最特殊的汉字,唯一一个无法分解为笔画的汉字,唯一一个不是方块字的汉字。

按照出版物上数字用法的国家标准,汉字数字“〇”、阿拉伯数字“0”以及英文字母“O”不能混淆。阿拉伯数字“0”,用作计量时(读位法),汉字书写形式为“零”;用作编号时(读数法),汉字书写形式为“〇”。例如,301医院可写作三〇一医院,不可写作三零一医院;2024年可写作“二〇二四年”,不可写作“二零二四年”。再如,零件不能写作“〇件”;零售不能写作“〇售”;零零碎碎也不能写成“〇〇碎碎”。

其它汉字汉字“无”和“空”都有“没有”、“不存在”的意思,数字“0”也有“没有”的意思。

“0”的起源--多源论“〇”的起源地在中国,而“0”的发明者是印度人,中国汉字“〇”与印度-阿拉伯数字“0”在符号的创造上是相似的,但相似并不等于相同,“〇”与“0”仍然是泾渭分明的两个数码字。

很多西方伪史论者和其他非西方伪史论者都认为印度-阿拉伯数字“0”就是源自中国汉字“〇”。包括英国科学史专家李约瑟博士也是这样认为的,李约瑟博士经过多年的研究后得出,“零”产生于中印文化,中国首先使用的位值制促进了零的出现,印度、南亚等地的数字是在中国筹算和位值制的影响下,才创造了零。这种说法并无严格的证据,只能说是猜想,猜想是无法直接证明印度-阿拉伯数字“0”就是源自中国汉字“〇”。这里笔者不断言真假,因为无能力判断,既然是猜想,既有可能是对的,也有可能是错的。

另外,古希腊人用希腊文“ουδεν”(意思是空)的第一个字母“ο”表示零号,这个“ο”更是神似中国汉字“〇”,这又是谁参考谁呢?

所以,关于“0”的起源,最合理的解释是多源论,即历史上各个国家和文明分别独立地创造和发展了“0”的概念和符号表示。按现有历史资料判断,古巴比伦人最早发明了“0”的概念,玛雅人最早发明特别字体的“0”,而真正的印度-阿拉伯数字“0”是印度人发明的。印度-阿拉伯数字“0”被印度人发明后,传播到全世界,并统一了各个国家和文明的数学字符“0”的表示。但各个国家和文明仍保留了各自的数字体系,比如中文仍用大小写汉字“零”和“〇”,而且使用非常普遍,罗马数字仍然在相关国家和地区通用,包括现在的中国,很多场合下也会见到罗马数字,比如“页码”。

中国古代很早就是“0”的概念,中国是“0”的发源地之一“0”的一个意思是“无”,“0”还有一个意思就是数字表示时的占位作用。如果能够表示这个“无”的意思,或者有符号能起到数字表示时的占位作用,基本上可以认为就出现了“0”的概念了。所以说,中国“0”的概念出现的很早。又因为古代不少国家和文明都是独立创造和发展了字符“0”的概念,所以也可以说中国是“0”的发源地之一。印度-阿拉伯数字“0”的出现的最伟大意义是统一了各个国家和文明的数字字符“0”的表示,承认“0”是一个数字。

“0”是十进位值制的必然产物,中国是世界上最早使用十进位值制的国家。

中国远在三千多年前的殷商时期,就采用了位值制,甲骨文中有“六百又五十又九(659)”等数字,明确地使用了十进位。但在早期记数法中,由于零的缺乏导致位值制不够完善。中国汉字和数字字符系统很晚才补齐了“0”,大写汉字有"零",小写汉字有“〇”,数字字符有印度-阿拉伯数字“0”,三者一起使用。但“0”的缺失不代表没有“0”的概念。事实上,印度1到9九个数字出现的时间和“0”出现的时间也不相同,“0”出现的时间比1到9出现的时间要晚1000多年。所有的十进位值制的国家和文明,包括印度在内,一开始都没有数字字符“0”,都是用空位(空格)、点、钩、圈等符号表示数字“0”或在数字表示时占位。

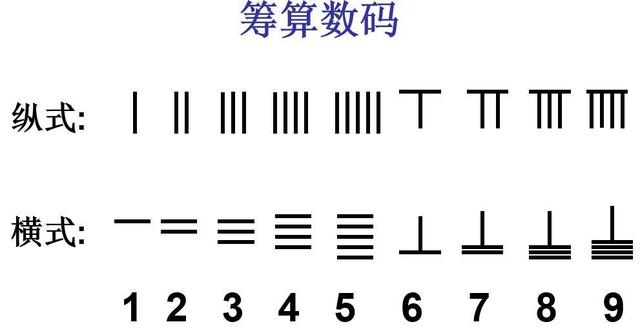

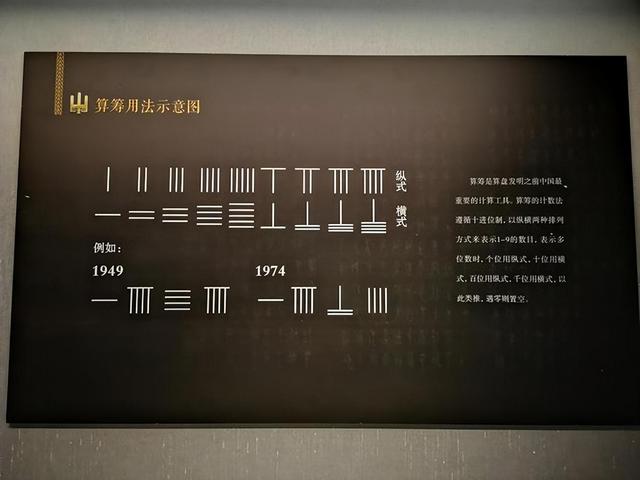

春秋战国时期,算筹是我国普遍使用的计算工具,用纵横两种形式的算筹记数,个位常用纵式,其余纵横相间。

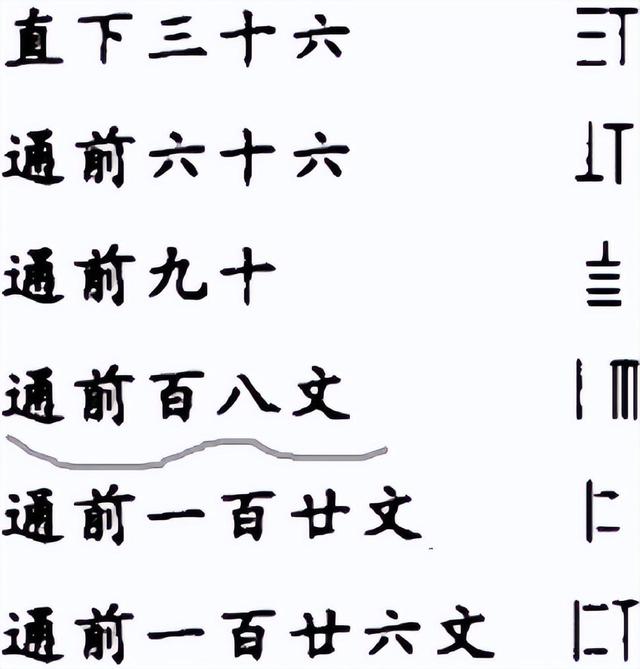

唐朝数学文献《立成算经》将108 文写作“百八文

唐朝数学文献《立成算经》将108 文写作“百八文,1和8之间有个明显的空位(空格),就是占位0的意思。古人还是聪明的,66文的表示里面,十位的6和个位的6是两种表示方法,一个是横式,一个是纵式。120文后面其实也有一个空位(空格),还是占位0的意思,即使因为印刷的原因,后面空位(空格)不明显,因为前面是横式,后面是纵式,也知道是120,而不是12,因为2用的是横式,只有十位、千位才可以用横式,个位、百位只能用纵式。

筹算数码

算筹用法示意图

个位纵式,十位横式,百位纵式,千位横式,依此类推,遇零则置空。

早期的算筹记数受工具限制,缺乏零的符号,当遇到数位中有零时就用空位表示。但在读法上则是很久以后才有了“零”的说法,如唐朝著作《立成算经》上记录:208读作“二百八”而不是“二百零八”,405读作“四百五”而不是“四百零五”。

算盘是中国古代一个非常伟大的发明,并影响到了世界其它国家和地区,它的出现让计算速度大大提高。

算盘

算盘照样能表示数字“0”,所有珠子都在下方,那一位就是“0”。

我国古代书中缺字都用“□”来表示,因此数字间的空位自然也借用“□”来替代。魏晋时期的数学家刘徽(约225年—约295年)在注《九章算术》时,开始使用用“□”表示空位。再比如南宋蔡元定(1135年一1198年)的《律吕新书》中,就把118098写作“十一万八千□九十八”。由于书写较快,行云流水,方块逐渐被画成了圆圈。最早使用“〇”表示数的空位(零),是在祖冲之(429年-500年)的《大明历》(金)中,将“403”写作“四百〇三”。金世宗大定年间(1161年十月-1189年),司天监赵知微奉命重修《大明历》,遇有数据空位,就用“〇”来表示。到了十三世纪,南宋数学家秦九韶(1208年-1268年)的《数书九章》中已经开始大量使用“〇”。

所以,即使汉字“零”很晚才有数字“0”的某些意思,即使汉字“〇”1973年才被《现代汉语词典》、《新华字典》等字(词)典收录,即使印度-阿拉伯数字很晚才被中国人普遍接受,谁敢说中国古代没有“零”的概念?

中国传统文化和日常生活中,“零”往往缺失,这种现象至今仍普遍存在虽然中国很早就有“0”的概念,但是在中国的传统文化中,“0”往往是缺失的。直到现在,这种缺失的现象仍然存在。中国普遍开始使用印度-阿拉伯数字“0”确实是非常晚的,直到清末光绪元年(1875年)才明确开始普及使用印度-阿拉伯数字“0”。

日本早稻田大学图书馆所藏水浒画册: 《清陆谦画水浒画百八人像赞临本》

小说家施耐庵生活在元末明初,他写《水浒传》,写到梁山泊好汉人数,通常是“一百八人”或者“一百八员”。近现代说书人演绎《水浒传》,张口闭口“一百零八条好汉”或者“一百单八条好汉”,这其实是清朝以后才有的说法,清朝以前只能是“一百八条好汉”,没那个“零”。

一百八,古代的意思是108,读作一百八,现代写为一百零八,读作一百零八。一百八十,古代的意思是180,读作一百八十,古今相同。引入了零这个汉字表示数字以后,确实更简单、更容易区分了。

中国人讲年龄时,往往都是讲“虚岁”。但没有“零岁”,一个人一出生就是一岁,再过一年就是两岁。极端情况就是,一个人在除夕夜出生,一到正月初一,他就两岁了,实际上,他出生只有几个小时,甚至只有几秒钟。

现代人建高楼时,有一楼和负一楼,一般没有零楼(当然,也不是绝对没有零楼,有些建筑一楼是4.5-5米的架空层,并不住人,也不办公,楼层的编号可能就是零楼)。

这种“零”的缺失的情况在全世界都是普遍的现象,不独中国一个国家和文明,世界上也一样,有公元一年和公元前一年,但就是没有公元零年。这也说明,早期的“零”确实没有那么复杂的意思,以至于对日常生产、生活和数学及科学的发展影响不大,完全可以忽略,完全可以用“空格”、无、没有、方框、钩、点和圆圈等符号和文字代替。随着数学和科技的发展,“零”才变得越来越重要,变得越来越无法代替了。但不能因为以前没有出现印度-阿拉伯数字“0”,就认为以前没有“0”的概念,没有数学,这是荒谬的。

“0”在欧洲古希腊人用希腊文“ουδεν”(意思是空)的第一个字母ο表示零号。现在的史料对古希腊人发明的零说法不一,主要是创用时间、符号形式和功能使用方面有所不同:一种说法认为,古希腊的零是在公元2世纪创立的,使用小圈“ο”表示零,即为空位,可放于首位、末位和两数之间;另一种说法认为,古希腊人在公元前3世纪发明了零。

古罗马其实很早就有了“零”的概念,但和世界上大多数早期的数字字符系统一样,罗马数字字符里面也没有“零”这个数字字符。公元725年,比得和他的同事已经使用了零,并用字母N(N是nulla的简称,拉丁文释义为零)代表零。

最早是阿拉伯人把印度-阿拉伯数字传入西班牙。公元10世纪,又由教皇热尔贝·奥里亚克传到欧洲其他国家。公元1200年左右,欧洲的学者正式采用了这些符号和体系。至13世纪,在意大利比萨的数学家斐波那契(约1175—1250)的倡导下,普通欧洲人也开始采用阿拉伯数字,15世纪时这种现象已相当普遍。那时的阿拉伯数字的形状与现代的阿拉伯数字尚不完全相同,只是比较接近而已,为使它们变成1、2、3、4、5、6、7、8、9、0的书写方式,又有许多数学家花费了不少心血。

欧洲人误认为印度-阿拉伯数字是阿拉伯人发明的,所以称它们为阿拉伯数字。这之前欧洲人使用的是罗马数字,所以在引入初期,它曾引起西方人的困惑,因为当时的西方数学基于可数数系统,而“0”的概念与传统观念相冲突。当时西方认为所有数都是正数,而且“0”这个数字会使很多算式、逻辑不能成立(如除以“0”),甚至认为是魔鬼数字而被禁用。直至约公元15,16世纪,“0”和负数才逐渐被西方人所认同,才使西方数学有快速发展。

西方伪史论者通过字典辨伪法,希望借否认欧洲早期有“0”的概念来否定西方数学,甚至把牛顿和莱布尼兹等数学家也否定掉,真的挺荒谬的。有没有“0”的概念和有没有英文单词“zero”没有必然的关系。就像前面详细讨论过的,中国汉字“零”很晚才有数学字符“0”的部分意思,至少清朝《康熙字典》里查不到。中国汉字“〇”1973年才被《现代汉语词典》和《新华字典》等字(词)典收录,但谁也无法否定中国古代很早就有了“零”的概念。“0”的一个意思是“无”,“0”还有一个意思就是数字表示时的占位作用。如果能够表示这个“无”的意思,或者有符号能起到数字表示时的占位作用,基本上可以认为就出现了“0”的概念了。

西方伪史论者非蠢即坏“蠢”就是认识不到,无法辨别。而且不知道自己不知道,以为手机在手,可以上知天文,下知地理,对科学缺乏敬畏之心。他们不是敢于怀疑,而是无辨别能力的盲目怀疑,逢西必反,不管自己懂还是不懂。

“坏”就是出于某些目的,比如蹭流量等,故意否定别人,不管是对是错,逢西必反。

西方伪史论者不分年龄,以文科生和低学历者为主,他们连一些基本的数学知识都没有,却敢大谈《微积分》、大谈牛顿和莱布尼兹,靠的就是手机百度。

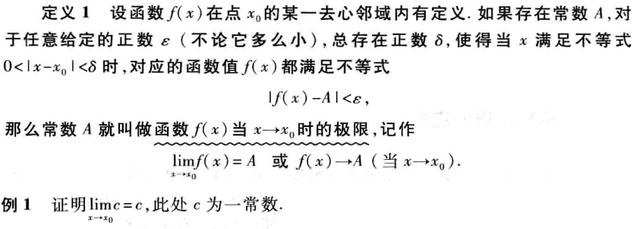

函数极限的定义

保守地估计,西方伪史论者80%看不懂上面的定义,90%以上不会证例题1。

无论是造假还是否定西方数学史,都是不可能的事情。所学知识其实就是一个圆,圆内是知道的东西,圆外是不知道的东西,知道的东西越多,圆周就越长,与外面接触越大,外面不知道的东西就越多。就越清楚自己的不足。只有伪史论者因为无知才敢键盘辨伪、字典辨伪。

正确的考古态度由于历史资料是碎片化的,后人无法完全知道以前的历史。年代越久远,历史资料越缺乏,信息越碎片化。客观地讲,由于各种原因,现有历史资料的记载一定与真实的历史有出入,这也为辨伪提供了空间。历史记载的真与假是不分中外的,无数例子已经证明中国的正史上同样有错误的记载。所以真正的辨伪应该是辨析这种“伪”。

不是行业内专家,不要随便去怀疑,因为隔行真的如隔山。为了辨伪而辨伪,只能徒增笑耳,比如西方伪史论的教主,黄**、何*、金**都闹过不少笑话。更不要盲目地认同那些所谓的西方伪史论小编,一个文科生可以去质疑自然科学,本身就是搞笑,而且他们凭着手机在手,可以上知天文,下知地理。他们真正的目的打着为中华历史正本清源的口号,干的却是蹭热点,骗流量的勾当。当然也有一些道行较深西方伪史论者,正经的学术做不了,就剑走偏峰,欺骗性更大,一般的人真的无法辨别,。

考古一个最重要的原则就是:只能证真,不能证假。证真容易,证假难,西方伪史论者要证假更难,因为它们只会键盘证假!

附:国际数学史学会颁发的凯尼斯·梅奖获得者新加坡退休教授蓝丽蓉那些相信印度-阿拉伯数字起源于中国的人,最喜欢提到的一个人物是国际数学史学会颁发的凯尼斯·梅奖获得者新加坡退休教授蓝丽蓉(1936-)

1992年,蓝丽蓉出版了她的代表作:《雪泥鸿爪朔数源》(Fleeting Footsteps, Tracing the Concept of Arithmetic and Algebra in Ancient China)。她在书中详述中国五世纪《孙子算经》的十进位制筹算的记数法则、和加、减、乘、除、分数运算、开平方运算的程序,还详细比较九至十世纪阿拉伯著名数学家花拉子米、伊本·拉班关于印度算法的多种著作,发现阿拉伯国家早期关于印度算法中的四则运算和开平方方的程序,和孙子算经中的方法十足相同,从而提出印度-阿拉伯数字系统的十进位制概念,乃起源于中国算筹的学说。她说,她之所以能够做出这个跨文明的重要发现,乃因以往西方数学史家不通中算史的中文文献,而中国中算史家又不容易取得西方图书馆的文献,而她自己则中西文献可以兼而得之之故。

先不管蓝丽蓉的观点对不对,蓝丽蓉教授提出的是印度-阿拉伯数字系统的十进位制概念,乃起源于中国算筹的学说。并没说印度-阿拉伯数字起源于中国,西方伪史论者又使出了他们惯用的伎俩--偷换概念。

最后重申一下笔者的观点:关于“0”的起源,笔者认为是多源的,多个古老的国家和文明分别独立地发明和发展了“0”的概念和表示,最后印度人发明的“0”统一了全世界所有的数字“0”的表示,但各个国家和文明发明的自己的文字系统中的数字很多仍在继续普遍使用。中国是发源地之一,中国汉字中的大写数字和小写数字以及罗马数字在当今的中国仍在正常使用,互为补充,互不影响。