【声明:本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。】

1969年傍晚的一天,为了响应毛主席“深挖洞、广积粮”的号召,安徽亳州一位农民正在自家后院挖防空洞,刚开始一切正常 ,然而,当挖到大约2、3米深的时候,他感觉到了一丝不对劲,脚下的泥土变得有些松软,他蹲下来一瞧,泥土中竟然还混杂着几块青砖。

老农纳闷不已,就用铁锹使劲往下撅了一下,谁知,这一撅不打紧,老农挖土的地方突然塌了一个大洞,连带他和铁锹一起掉了下去。

老农赶紧爬起来,掏出兜里的火柴,借着微弱的火光,他发现这个洞四周都铺有青砖,洞很长,但前面乌漆嘛黑的,什么也看不清楚。

这,难道是一座古墓?

老农不敢多待,赶紧喊来家人拿了一把梯子,等上来后急忙向当地政府做了汇报。

第二天一大早,当地政府带着几位考古人员来到了老农掉落的洞口,经过仔细勘察,他们惊奇地发现这不是一座古墓,而是一条古地道!

虽然地道里遍布淤泥,其他地方也有塌方,但也能看出来,这个地道的排布似乎有某种特殊的规律,它有四个门,四个关,各个出入口竟都是相通的!

几位考古人员忍不住兴奋地猜想,难不成亳州城下还有一座形制复杂、规模庞大的“地下古城”?

经过上级批准后,亳州文物部门开始对地道进行挖掘和清理,在经过整整一年的辛苦工作后,这条古地道缓缓向世人拉开了它的神秘面纱……

“古地道”的身世之谜

“古地道”的身世之谜这是一条距离地面6米、全长8000多米,以“大隅首”为中心,呈十字形向东南西北四个城门延伸的古地道,整条地道由青砖筑成,经纬交织,纵横交错,布局堪称“精妙”。

这么说吧,如果是第一次进入地道的人,走上一盏茶的功夫,一定会在里面绕得头晕眼花,因为地道内宽度不同、高度不等、结构不同,道路样式和砖券样式也各有不同。

里面有土道砖砌的券顶,也有砖道木顶,还有混砖结构;砖券不仅分高、低券,还分有拱形券顶、人字形券顶;地道内的道路样式不仅有单行道、平行双道、上下两层道,还有与今天的立交桥一样作用的立体交叉道。

如此结构复杂、工程浩大的工程,是何时、何人所建?它的作用又是做什么的呢?

刚开始,有人猜测它建于宋代,因为地道内不管是地面上铺的砖,还是顶部和侧壁上铺的砖,都是宋代的,而且在地道的淤泥里,还发现了不少宋代的碎瓷片。

可随着清理工作的不断推进,专家们又否定了这个猜测,他们不仅从地道内陆续发现了宋代的碎瓷片,还发现了宋代的铁灯、铁刀,唐代的铜镜、弩机、砚台,还有东汉末期的五铢钱、铁剑、围棋子等物。

除此之外,专家们还惊奇地发现,这条纵横交错的地道内不仅有障碍墙、绊脚板、陷阱等御敌设施,还有猫耳洞、掩体、传话孔、灯龛、通气孔等配套设施。

据此,专家们基本断定这条古地道始建于东汉末年,而且是一条用于军事的古战道!

刚开始整条地道以土木建成,可它并非一朝所用、一代所修,木头遭朽后,唐宋时期又经过了多次修整,最终以青砖加固代替了原来的木头,这才在地道中留下了多个朝代的印记。

这还是我国发现最早的、规模最大的、保存最好的地下军事设施,从文化价值上来说,这条古地道的价值远远超过了地面上保留完整的一座古城池,因此有人将其形象地称为“地下长城”。

这个大的工程量绝非简单一个人或一个家族能完成的,所以,史学家认为,史书中一定有关于这条地道的记载,只要找到这些记载,就能弄清楚它的建造者和具体用途了。

然而,结果很快让人失望了,专家们翻遍了史书,都没有找到关于这条地道的只言片语记载。

就在众人一筹莫展之际,当地一条有关“观音山汉墓”的新闻给大家提供了一条重要线索!

观音山汉墓,是曹操的家族墓地,东汉时期,亳州称“谯县”,是曹操的老家,也是曹氏家族的聚居地。

在东汉末期的谯县,论人力、财力、物力,除了曹操,谁还有那个实力和能力能建成规模如此巨大的“地下长城”呢?

顺着这个思路找下去,专家们果真发现了曹操与古地道的关系!

曹操与“地下长城”

曹操与“地下长城”公元216年,曹操迎汉献帝定都许昌后,有一件事一直困扰不已,那就是许昌四周皆是平原,一旦敌军来攻,将无险可守。

有一日,谋士郭嘉给曹操提议“地下用兵”,曹操立即心领神会,开始命士兵在许昌城下秘密挖地道,以供练兵、藏兵、转兵之用。

据说,曹操在下邳迫降关羽后,为了展示实力,让关羽心甘情愿投入其麾下,曾盛情邀请关羽一起检阅他的80万大军。

关羽心中疑惑,曹操的兵马最多不过10万人,他哪来的80万大军?可若没有80万,为何曹操的兵马在眼前过了五天五夜,仍不见尽头?

为了查明真相,关羽让侍从在一匹马的马尾上绑了一条红绫,结果一天后,关羽果真在队伍里又看到了这匹马。

关羽恍然大悟,这才知曹操的“诡计”!

一直到今天, 许昌的地下还有一条高1丈 、宽8尺、长达45里的地道,据当地百姓说,这就是三国时曹操用来转运部队的“藏兵洞”。

除了以上记载以外,公元198年,曹操二征张绣时,“乃夜凿险为地道,悉过辎重,设奇兵”,最后击败张绣;

公元200年,曹操在与袁绍争夺北方的官渡之战中,曾“起土山地道”,最终大败袁绍;

公元204年,曹操进攻邺城时,也是“筑土山、挖地道”,最后攻破邺城。

由此可见,曹操对“地道战”的运用得心应手,并因此打了许多大胜仗。

那亳州这条古地道是曹操什么时候修建的呢?

据史书记载,公元189年4月,曹操在讨伐董卓失败后,为了躲避董卓的追杀,就单枪匹马逃回了家乡谯县,心怀大志的曹操不甘心就此失败,开始在家乡招兵买马,准备东山再起。

可当时董卓势大,很多人不敢归附曹操,为了展现自己的“实力”,曹操便想到了“实则虚之、虚则实之”的用兵之道。

他先让士兵从谯县城中心顺着四个城门方向挖地道,然后让为数不多的士兵夜里穿红色衣服出城,然后在地道中换成黄衣服,第二天早上再大摇大摆地回到城中来。

如此反复多次,众人都相信了“曹操的兵、多得数也数不清”,于是前来投奔的人络绎不绝,曹操的实力也因此壮大起来。

由于这条地道是曹操最初用来转运士兵所用,所以,史学家便将其称为“曹操地下运兵道”或“曹操藏兵道”。

当时曹操未成气候,挖地道时为了掩人耳目,又做得极其隐蔽,所以,这条地道在史书上没有任何记载,也是可以理解的。

众所周知,曹操是三国时期杰出的政治家、军事家,他的军事才能在亳州地下这条设计精妙的地道里,展露无疑。

出于对文物的保护和游客的安全,目前曹操的这条运兵道只对外开放了大约1000米,虽然这段运兵道只占到全长的不到1/8,但我们却能从中窥见到不少“军事机密”。

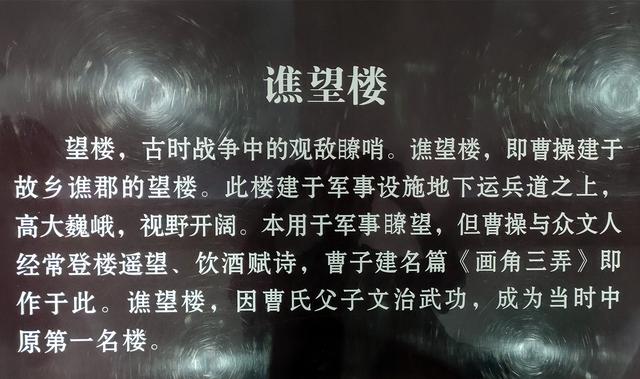

顺着谯望楼的台阶,缓缓进入地道,眼睛要适应好大一会,才能继续往前走,原因无他,地道里的光线太暗了,虽然地道里安装了照明灯,但在这长达千年不见天日的地下,灯光的力量还是太弱了。

地道内非常狭小,平均宽度只有0.7米,两个人根本不能并肩通过。

只身走在阴暗潮湿的地道中,周围寂静无声,只有那些时隔千年的青砖,向游人静静诉说着往昔那些金戈铁马的岁月。

第一次来到地道的人要十分小心,眼睛不仅要紧盯着前方,每隔几十米就会出现只有1.5米高的障碍道,还要注意脚下,每隔两米都有对称放置的拦马墙。

据说,当年曹操为了让士兵熟悉地道内的情形,经常训练他们不拿火把在其中行走,很难想象,当年那些士兵是怎么在这条暗无天日、空气稀薄的地道里来回穿梭的。

为了减缓地道内的“窒息感”,曹操在建造这条地道时,还特意留了不少通气孔,仔细看去,有些通气孔的两边,还留有士兵攀爬的痕迹和脚蹬的据点。

为了加快士兵运转的速度,曹操还破天荒地在地道内设置了上下双行道和立体交叉道,如此一来,上下两支队伍就可以同时前进,有人不禁问了,这条地道自用自然没问题,可如果有敌军闯入,该怎么办?

这个问题曹操当年也想到了,为了制敌,他在地道内设置了许多的“陷阱”。

首先就是地道内的拦马墙和障碍道,不熟悉地道的人贸然闯入,很大概率会被磕得头破血流、撞得鼻青脸肿。

其次,在障碍道的壁上挖有不少猫耳洞,足够一个人藏身,只要敌人近前,完全可以趁对方不备,致他于死地。

第三,穿过双层道,有一处通向上层地道的台阶,台阶下隐藏有一个深达两米的洞穴,不熟悉地道的人只要一踏上台阶,稍不留意就会掉入深洞内,再也无法翻身。

如今,为了游客的安全,这个“陷阱”已经被铁栏杆围了起来。

地道内唯一宽敞的空间,就是地下指挥中心,这是指挥调度士兵的地方,也是整个运兵道的核心,考古专家就是从这里出土了不少围棋子,想必闲暇时刻,曹操也喜欢与部下手谈一局吧。

走出幽深繁复的运兵道,你会无限感慨曹操非同一般的军事谋略,而与他杰出的军事才能一样闻名的,还有他深厚的文学修养和书法功底。

在地道的出口处,有一块石碑上刻着曹操留下的惟一手迹——衮雪。

据说,这是建安二十年(公元215年),曹操西征汉中时,见到褒河水流湍急,翻滚的水花犹如漫天飞舞的雪团,这才有感而作“衮雪”二字。

有人说,曹操当年原本要写的是“滚雪”,之所以少写了偏旁三点水,是因为曹操认为“江中水流甚多,何必画蛇添足”,还有人认为,“衮”是古代帝王的礼服,曹操这么写,明显有问鼎九五之尊之意。

”地下长城“的现状与保护

”地下长城“的现状与保护曹操运兵道是我国古代一座伟大的建筑,自东汉末年建成后,已历经1800多年的岁月侵蚀,虽然之后多朝对它修缮加固,但在漫漫长河中,它还是不可避免遭到了损害。

南宋嘉熙四年(公元1240年),黄河改道决口,亳州被淹,运兵道也被淤泥掩埋,自此被深埋地下600多年。

道光二十一年(公元1841年),黄河泛滥持续了8个月,亳州城再次被淹,运兵道也再次没入淤泥之中。

1938年,正值抗日战争爆发,亳州军民为了保护家园,自发开始挖防空洞,曹操运兵道再次重见天日,只不过囿于当时的局势,实在没有发掘和保护的条件,于是运兵道只能再次被掩埋起来。

直到1969年,曹操运兵道的完整面貌才开始真正呈现在世人面前,专家们惊叹于古运兵道的伟大同时,也对它的保护和未来产生了深深的担忧。

运兵道的威胁一方面来源于自身,在上千年的岁月和洪水、淤泥的侵蚀下,地道内的大部分地段损坏严重,多处墙壁面临着裂缝、灰缝劣化、泛碱及青苔滋生等危害,如果任由它风化下去,运兵道在未来很可能不复存在。

运兵道的第二个威胁来自于城市建设,虽然国家文物部门规定,在文物20米内,不能有其他建筑,但地道遍布亳州城区地下,怎么可能其上或附近没有建筑呢?

地道上不仅遍布高楼大厦,紧贴着地道就是市政工程的下水道,挤压下沉和渗水问题在所难免,文物要保护,可城市也要发展,这种不可调和的矛盾,现如今已成为文物部门不得不考虑的头号难题。

虽然史书对曹操毁誉参半,有人认为他是“非常之人,超世之杰”,也有人认为他“身处三公之位,而行桀虏之态,污国害民,毒施人鬼”,但这丝毫不影响曹操运兵道的历史与文化价值,在这座无与伦比的“地下长城”面前,谁又在乎他究竟是“能臣”还是“奸雄”呢?

【参考文献】1、《亳州“地下长城”的神秘兴衰 》刘晶晶 ,中国商报,2010.04.05

2、《曹操地下用兵》曹昱,军事史博采,1990年第4期

3、《走一回“地下长城”曹操运兵道》孙丽丽,中国地名,2019.01

4、《三国志》陈寿,中华书局,2011.10