2012年12月,西安警方查获了一起特大倒卖文物案,共追回被盗文物423件,其中一件文物因其上苍劲有力的字体、简明扼要的内容,立马吸引了史学家的注意力。

“大唐故息隐王墓志 ,王讳建成……”

刚看完开头这几个字,在场的专家们立即兴奋不已,这件文物竟是大唐开国太子李建成的墓志铭!

在史书的记载中,李建成是一个“不治常检,荒色嗜酒,畋猎无度”的人,作为太子和长兄,他妒贤嫉能,整天和李元吉谋划,如何算计和杀害比他出色的弟弟李世民。

而李世民作为受害者,顾念亲情和大局,总是一再退让,直到忍无可忍被逼上绝路,这才发动玄武门之变,杀掉了李建成和李元吉。

我们常说,史书是为胜利者书写的。

古往今来,成者为王、败者为寇,这不禁让我们思考,历史上的李建成,真是如此不堪的一个人吗?

李世民开创了伟大的贞观之治,被誉为“千古一帝”,可在这美誉背后,却始终背负着“杀兄屠弟、逼父退位”的骂名,他如何看待玄武门之变?

李建成这方小小的墓志铭,又会告诉我们哪些不为人知的秘密呢?

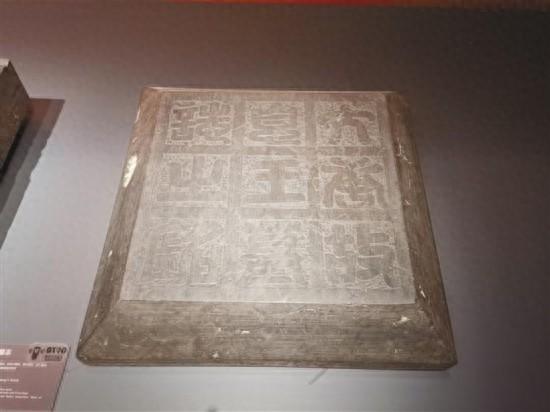

李建成墓志志盖

一、惊心动魄的玄武门之变公元626年六月初三,唐高祖李渊将一封奏折狠狠摔在了秦王李世民的面前:“朕来问你,这奏折上说西北方出现金星,主秦王有乱,是怎么一回事?”

李世民拿起奏折,略一翻看,立马明白了是怎么一回事,这上折子的傅奕,是大哥李建成的人,他就是想借天有异象,给自己扣一顶谋反的帽子,然后让父皇除掉自己!

李世民也是刀山血海里滚过的人,岂会坐以待毙,任人拿捏?

他跪得笔直,答得也干脆:“父皇明鉴,儿臣绝对没有谋反的心思!这都是大哥和四弟,指使人捏造的谣言!父皇与其怀疑儿臣,倒不如问问大哥和四弟,为何常常出入禁宫,与张婕妤、尹德妃私下交好?!”

闻听此言,李渊心头的火气更盛了,他无法接受一个想要谋反的儿子,更无法接受一个给自己戴绿帽的儿子!

李渊剧照

手心手背都是肉,一时间,他也搞不清楚谁说的是对的:“明日一早,你们兄弟三人一起到御前对质!”

接到宫里传来的消息,齐王李元吉马上赶到了太子东宫,找李建成商量对策,他思来想去,总觉得李世民会在背地里搞什么动作,于是,他给李建成出主意:“大哥,你现在给父皇上折子,就说身体不适,明日无法进宫!”

李建成不以为然:“那怎么行?如果不进宫,岂不正中老二下怀?你放心,咱们宫里有人,宫外有卫队,老二占不到便宜!”

第二天刚过拂晓,李建成和李元吉就骑马赶到了玄武门前。

李元吉隐隐察觉到了哪里不对劲,今日的玄武门静的有些可怕,城门守卫虽还是那些熟悉的面孔,但他们面上的表情既紧张,又带着丝丝兴奋,仿佛在等待一场期盼已久的盛宴。

“不好!”

看到玄武门后忽然闪出的一个黑影,李元吉大叫一声,下意识地就弯弓射箭!

“嗖、嗖、嗖!”

一连三支箭射去,李世民稳坐马上轻松躲过,李建成见势不妙,立即拨转马头转身就逃,李世民岂肯放过这个天赐良机?他拉起长弓,瞄准李建成的后心。

“嘭!”

李建成捂着胸口,当即坠落马下。

见秦王的人渐渐围了上来,李元吉慌忙逃入一片林中,李世民紧追不舍,结果在追击中,马匹受惊,李世民也被摔下了马,李元吉见状,返身夺下李世民手里的长弓,紧紧勒住了他的脖子。

李世民反抗不及,眼见呼吸越来越困难,尉迟敬德及时打马前来,一箭射杀了李元吉。

东宫的几千卫队听说太子、齐王与秦王的人在玄武门交上了手,各个摩拳擦掌, 想要与对方一较高下,李世民的天策府仅有800卫兵,真动起手来,哪里是他们的对手?

很快,他想到了一个杀人诛心的办法:砍下李建成和李元吉的头颅,传示东宫和齐王府!

众人见大势已去,只得作鸟兽散,不战而降。

当尉迟敬德将两颗血淋淋的头颅扔到李渊面前时,李渊还在湖上泛舟游玩,“父皇,大哥和四弟意图谋反弑父,儿臣已带兵将他们斩杀了!”

李渊一阵恍惚,仿佛做了一个可怕、令人不可置信的梦,很快,鲜血氤氲了他的龙袍,黏腻的触感立即让他清醒了过来,自古皇家多薄情,皇权面前,哪还有什么父子、兄弟?

大势已去,这家里、这天下,再也不是他李渊说了算了!

李渊压下心头的情绪,瞥过尉迟敬德带血的利刃,对眼前人无奈道:“你做的对,三日后是吉日,朕会立你为皇太子!朕也老了,今后一切军国大事,都由你全权处理吧!”

李世民满意而归,这年八月初九,刚过60岁的李渊正式禅位,李世民登基称帝,是为唐太宗。

李世民上位后,又将屠刀伸向了李建成、李元吉的儿子们,我们无法想象当时的混乱,《旧唐书》只冰冷的描述了这一事实:

建成死时年三十八。长子太原王承宗早卒。次子安陆王承道、河东王承德、武安王承训、汝南王承明、钜鹿王承义并坐诛。

元吉死时年二十四。有五子:梁郡王承业、渔阳王承鸾、普安王承奖、江夏王承裕、义阳王承度,并坐诛。

除了早夭的长子,李建成的5个儿子与李元吉的5个儿子,皆在同一天被杀,最小的还不满3岁。

一时间,太子和齐王的旧部人心惶惶,大家都猜想,接下来,李世民一定会展开一场针对他们的大屠杀。

然而,让所有人没有想到的是,玄武门之变后,与对李建成、李元吉“斩草除根”的态度不同,李世民对二人的旧部倒宽容许多。

著名的谋臣魏征、大将薛万彻、宰相王珪、御史韦挺等,都曾是李建成的心腹和旧部,他们到了贞观朝,无一例外都得到了李世民的重用。

凭着雷厉风行的手段和无出其右的智谋武力,李世民逐渐坐稳了皇位,可每每午夜梦回,他总会梦到那场刻骨铭心的政变,“李建成”这个名字,更是像鬼魅一样,萦绕在他的心头,久久挥之不去。

作为帝王,他深知,能用武力挣得天下,却不能用武力挣来人心。

为了得天下,他不惜屠尽了李建成、李元吉的所有子嗣,为了赢人心,他又以德报怨、重用二人有才能的部属。

然而,对李建成这个开国太子兼同胞兄长,他真的没有一丝愧疚吗?

李建成这方小小的墓志铭大概能告诉我们答案。

李建成墓志志文

二、复杂多变的李世民心态李建成的墓志为方形,边长52厘米,高11厘米,志文用隶书书写,笔力遒劲,刀法精练,一看就是出自名家手笔,但与之不相称的是,整篇志文仅有短短的55个字,连墓志的界格都没有填满:

“大唐故息隐王墓志,王讳建成,武德九年六月四日薨於京师,粤以贞观二年岁次戊子正月己酉朔十三日辛酉,葬於雍州长安县之高阳原。”

一般来说,古代豪门氏族的墓志,都会记录上死者的生卒年、下葬时间、安葬地点、谥号、生平、功绩、世人评价等等。

而李建成的墓志,却缺少了最为关键的、后人最为看重的“生平、功绩、世人评价”部分,这块墓志显然是在李世民的授意下刻写的,为什么李世民明知不合规矩,却要如此为之呢?

李建成的妻子郑观音墓志志文

有学者分析,这主要是因为“李世民及其政治团队对玄武门之变和对前太子的盖棺定论感到棘手”。

在儒家传统观念里,“杀兄屠弟、逼父退位”是一种大逆不道、有背纲常伦理的行为,李世民怎么辩解也无法改变这一既定事实,所以,他干脆选择淡化李建成,让世人渐渐忘记了这个人和他做过的事,久而久之,没人记得李建成,也就没人会想起他一生的污点——玄武门之变了。

李世民既复杂又微妙的心思,还体现在墓志的一处细节上。

据专家仔细辨认,墓志上“大唐故息隐王”中的“隐”字有明显修改过的痕迹,在“隐”字之下,原本应该是个“灵”字,也就是说,李世民原本给李建成定的谥号,是“灵王”。

墓志是一种很严肃的文体,李世民为什么不惜修改墓志,也要把“灵”改为“隐”呢?

《唐会要》卷八十有这样一段记载:“贞观二年三月, 有司奏谥息王为戾,上令改谥议,杜淹奏改为灵,又不许,乃谥曰隐”。

李世民登基后,曾命大臣讨论过李建成的谥号,刚开始有人建议谥号为“戾”。

《说文解字》上说:“不悔前过曰戾”,比如,汉武帝时,卫太子在巫蛊之祸中,为诛杀江充,私拿皇后印绶举兵叛乱,结果兵败被杀,汉武帝就为他定谥号为“戾”。

“戾”本身有违逆之意,可当时,李建成为太子,李世民只是秦王,在身份上,李建成较为位尊,在综合考虑后,李世民并没有同意这个谥号。

之后,御史杜淹又建议将李建成的谥号定为“灵”。

按照谥法,“不勤成名曰灵,乱而不损曰灵,好祭鬼怪曰灵,极知鬼神曰灵 ”。

由此可见,灵也不是一个好谥号,而历史上凡是带有这个谥号的人,都做过一些令人匪夷所思的荒唐事。

比如,“楚王好细腰,宫中多饿死”中的楚王,他的谥号就是“楚灵王”。

还有春秋时期的晋灵公,活着时就做过拿弹弓射行人、给狗发俸禄等奇葩事。

从墓志上看,李世民原本也同意了杜淹的提议,给李建成定了一个恶谥,当时的他,对李建成应该是仇恨的、不满的,这应该是李世民的真实心态。

但不久,他又反悔了,将李建成的恶谥改成了一个不褒不贬的“隐”。

何为“隐”?

“隐拂不成曰隐,明不治国曰隐,怀情不尽曰隐”,相对于“戾”和“灵”,“隐”为藏匿之意,显得更为中庸一点。

从这一改动我们就能看出来,李世民这么做的目的,一在于安抚李建成的旧部和天下人心,二在于淡化李建成的存在感,消除玄武门之变给他带来的负面影响。

这一点从史书上,我们也可以得到佐证。

据《新唐书》记载,玄武门之变后,李世民不仅“斩草除根”,还“诏除建成、元吉属籍”,将大哥、四弟从皇族族谱中剔除出去,这样一来,他们的身份就与普通庶民无异。

两年后,为了安抚人心,才“追封建成为息王,谥曰隐,以礼改葬”。

16年后(公元642年),为了给自己的儿子做表率,李世民才又恢复了李建成“太子”的身份,“追赠皇太子,诏复隐王曰隐太子”。

此外,李世民从不主动提及玄武门之变,如果实在躲不开,就以“六月四日事”代指,他的刻意回避,愈发彰显了他的心虚。

李建成死后,他的身份从庶民、息王、到隐太子的变化,也恰好对应着李世民心态的变化,随着时来运转、事过境迁,他对这位兄长慢慢淡化了仇恨。

可若说他对李建成有多深的兄弟情,那也谈不上。

因为,他始终记得自己是一位帝王,而且在世人眼中,是一位得位不正的帝王。

而为了证明自己上位的合法性和正当性,李世民竭尽全力,想隐去甚至抹黑有关李建成的一切痕迹,但千百年来,史学家们通过蛛丝马迹,还是发现了李建成的真实面目。

三、波谲云诡的历史真相

三、波谲云诡的历史真相根据史书上的记载,李世民之所以在玄武门之变中射杀李建成和李元吉,完全是被逼无奈之举。

随着李世民在战场上建立的军功越来越多,在朝中的势力越来越盛,作为太子的李建成产生了强烈的危机感,他曾与齐王李元吉多次谋划,想要杀掉李世民。

“世民功名日盛,上常有意以代建成,建成内不自安,乃与元吉协谋,共倾世民,各引村党友。”——《资治通鉴》

比如,玄武门事变发生之前,李建成力邀李世民到府中饮酒,结果却在酒中下毒,李世民只浅尝几口,回去便心痛不已,吐血数升。

再比如,李建成借突厥入侵之机,撺掇李渊以李世民为帅,想在出征前借饯行的机会刺杀李世民,结果因秦王府早有准备,才没有得逞。

李渊见三人已经势如水火,便有意将李世民与天策军调到洛阳去,但李建成怕“放虎归山”,于是千方百计劝说李渊打消了这个念头,不仅如此,他还想尽办法将李世民的得力干将房玄龄、杜如晦、程知节等人,调离了秦王府。

李世民被逼的退无可退,才在长孙无忌、王晊等人的劝诫下,下定决心在玄武门先发制人。

历史的真相果真如此吗?

我们不得而知,但可以肯定的是,我们如今看到的史料,都是经过李世民“审批”的。

在唐太宗之前,皇帝是不能过问、甚至查看史官对本朝历史的记载的,原因很简单,怕影响史官记载的公正性。

可一向从善如流的李世民却一反常态,在国史撰修的过程中 ,他不仅专门下诏询问 “ 起居记录减否 ”,还多次向史官要求“撰次以闻”,也就是说,不管史官记载的什么,都要先拿给他看看。

为了保证自己头上的乌纱帽和身家性命,史官们只好投其所好,不断迎合皇帝的心思办事。

在编修玄武门之变这段历史时,李世民对房玄龄意味深长说了一句话:

“昔周公诛管、蔡而周室安,季友鸩叔牙而鲁国宁,朕之所为,义同此类,盖所以安社稷,利万人耳。”

李世民亲自为自己在玄武门之变中的行为,定下了“正义”的调子,史官们自然望风而动,虽然上头仍要求“直书其事”,但风向所指,人人心知肚明。

既然李世民是正义的一方,那作为对头的李建成、李元吉,自然就变成了“不治常检,荒色嗜酒,畋猎无度”的昏庸无能形象。

但实事求是的看,作为李渊钦定的皇太子人选,李建成不管是在军事才能、政治才能、人品修养上,都是非常出色的。

比如,晋阳起兵时,他一马当先率先攻破长安,成为太子之后,又提出了“均田令”和“租庸调制”,如果他像史书中描写的那样不堪,魏征、薛万彻、王珪等贤臣名将也不会死心塌地追随在他左右。

所以,司马光在查阅了大量史料后,才在《资治通鉴》中明确表示:“盖史官没建成之名耳”。

鉴此种种,李世民是一代明君,李建成若成功即位,未必就比他差。

只可惜,他还有个名字,叫——“失败者”。