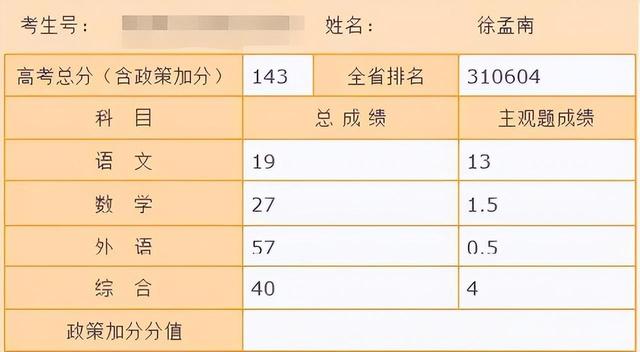

2008年6月26日,期盼已久的高考成绩终于出来了。

徐孟南满怀希冀点开了网站,当看到总成绩“143分”时,他万分沮丧,苦苦思索了一个晚上,第二天一大早,徐孟南拿起两件旧衣服,来到了村头的涡河边上。

他先是把旧衣、鞋袜和一封遗书摆在岸边,然后又搬起一块石头扔在附近,可他没想过真从河边跳下去,而是要制造一起“自杀”的假象!

做好这一切之后,徐孟南带着身上仅有的200元钱,就进县城躲起来了。

难不成是高考考得分数太少,觉得愧对父母?这才做出了这一过激举动?

令所有人都想不到的是,徐孟南并不是嫌分数太少,而是嫌分数太多了,他原本的目标是考“0分”!

而他制造“自杀”假象的最终目的,也不是为了引起父母的注意力,而是为了吸引媒体!

十年寒窗苦读,一朝金榜题名,是无数学子的期望,人人都想在高考中考个高分,可小镇青年徐孟南为什么却想考“0分”呢?

别人高考成绩不理想一定秘而不宣,为什么徐孟南却恨不能广而告之,让天下人人皆知呢?

他的身上究竟有着怎样的故事呢?

“穿着棉袄洗澡”

“穿着棉袄洗澡”1989年,徐孟南出生于安徽亳州蒙城的一个普通农民家庭,家中有姐弟四人,他是老二,上面有一个姐姐,下面还有两个弟弟。

家里收入有限,再加上孩子众多,徐孟南从小就尝尽了“贫穷”的滋味,为了改变现状,让孩子们将来过上更好的生活,徐父徐母常年夜以继日的劳作,省吃俭用供孩子们读书。

在所有姐弟中,徐孟南是学习最刻苦、也是最好的一个,即便是跟着父母下地耕种,他也会带着作业本,抽空就会趴在田埂上做数学题,每年的期末考试,徐孟南总会带回几张大红奖状。

徐孟南的父母对此深感欣慰,夫妻俩渐渐地把希望都寄托徐孟南身上,只要徐孟南学习所需,他们都会尽全力为徐孟南买来 ,而徐孟南也不负所望,2005年,他以全班第二名的成绩考上了蒙城二中。

原本,以徐孟南的成绩完全可以上蒙城一中,可为了减轻家里的压力,徐孟南还是选择了学费更低的蒙城二中。

此时的徐孟南,是父母、老师的骄傲,也是村里人和同学们羡慕的对象,因为成绩好,大家都愿意偏宠他,在家里,他吃的、用的是姐弟中最好的,在学校里,他和同学发生冲突,老师也都是向着他说话。

就在大家都认为徐孟南一定能考上一个好大学时,徐孟南的思想却悄然发生了变化。

那是2006年的一个傍晚,正在读高一下学期的徐孟南,偶然在学校附近的一个书店,读到了韩寒写的一篇名为《穿着棉袄洗澡》的文章,他在文中说道:“对于以后不去搞理科方面研究的人,数学只要到初二水平就绝对足够了。”

当时韩寒已成为了炙手可热的青年作家,与他的名气一起惹人热议的,还有他的高中退学经历,韩寒的个人经历和惊世骇俗的话语,给了徐孟南极大的震撼,多年后,他这样形容当时的感觉:“我感觉过去十多年都被蒙蔽了,就像穿着棉袄洗澡,盲目学很多东西根本没必要。”

这样的观念一旦种下,在徐孟南心里很快长成参天大树,他开始反思自己之前的埋头苦学,开始思考现下的应试教育模式,是不是真的能让学生在未来过上更好的生活。

人一旦对一件事产生了怀疑,便很难再全力以赴,徐孟南便是这样。

从这之后,徐孟南上课再也听不进去了,做作业也不像原来那么认真了,他唯一感兴趣的事,就是周末外出到网吧搜集各种反对应试教育的资料,在此期间,他知道了蒋多多的事迹。

2006年,蒋多多为了表达对高考的不满,不仅故意考“0分”,还在语文试卷上写下了8000字抨击高考制度的长文。

徐孟南又一次受到了强烈震撼,别人能做的,为什么自己不能做?

蒋多多只是抨击高考制度,自己何不更进一步,提出一个完美的教育改革方案,让高考来个脱胎换骨?

“我是个做大事的人”

“我是个做大事的人”经过多天的努力,徐孟南终于想出了一个方案,他命名为“三人行”,“三人行”的核心思想是因材施教,即初中阶段,每个学生都可以先发展自己的爱好,等到了高中,再根据爱好、特长选择相应的科目,文化课只占全部课程的一部分。

为了便于宣传自己的教育理念,徐孟南还写了一部十多万字的小说——《三人行》,在自述中他写道,“我隐隐约约感觉,我是个做大事的人。”

为了完成这件“造福子子孙孙”的“壮举”,已上高二的徐孟南,先是给教育部长写信,然后又给韩寒、郑渊洁、蒋多多等“名人”写信,阐述自己的“三人行教育理念”,然而,令他失望的是,这些信如石沉大海,没有一封有回音。

不甘心失败的徐孟南又将自己的小说,寄给了不同的出版社,结果,要么是杳无音信,要么是回复“不能列入出版计划”。

整整两年的时间,徐孟南的心思都不在学习上,他的成绩可想而知,到高三时,原本的优等生已经是班里“垫底”的学生了。

面对老师和父母焦急的眼神,徐孟南心中也会闪过一丝愧疚,但一想到自己要做的“大事”,他一下就把成绩和学习抛在脑后了,他想,一旦“三人行教育理念”被世人所知,那他就成了名人,到时候,肯定有大学慧眼独具,向他伸出橄榄枝,到那时,父母和老师都会理解自己如今的行为的。

在高考的前一天夜里,徐孟南还特意印了几百份批评高考制度,宣传“三人行教育理念”的告示,贴在各个考点前,他想高考学子如云,这样总能引人瞩目了吧?

万没想到,等到第二天,徐孟南来到考场一瞧,他贴的告示早就被人清理干净了,能做的都做了,可他的心愿却没达成。

怎么办?

坐在考场上,徐孟南心不在焉,苦苦思索着出名的“良策”,忽然,他脑海中闪过一个人的名字——蒋多多,那个在2006年高考中,因故意考“0分”而出名的女孩。

徐孟南大喜过望,开始在考场上信马由缰,在每张试卷的答题处,他都洋洋洒洒写上了自己引以为傲的“三人行”教育理念,他期待考“0分”,他期待出名。

可天不遂人愿,成绩出来后,徐孟南发现自己考了143分,没有媒体报道他,他也没有出名。

垂头丧气的徐孟南,只好铤而走险,幻想通过“假自杀”来吸引媒体前来,可是这个计划再一次失败了。

父母压根没发现徐孟南在河边的“小动作”,而他自己带的200元钱在县城也很快花完了,无处可去又没钱买吃的,徐孟南只好灰溜溜地回到家中。

之后,徐孟南也主动跟媒体打过电话,讲述自己想要考“0分”反抗高考的经历,可记者对此并不感兴趣,他们只是礼貌问了”咋不好好考呢”、“干吗要考零分”之类的问题,就没有下文了。

徐孟南自以为“惊天动地”的行为,结果如泥牛入海,连个水花也没溅起来。

除了极度失望和伤心的父母、亲朋、老师,外界没人在乎徐孟南的分数和近乎疯狂的行为,更没人对一个高中生提出的教育理念感兴趣。

一再受挫后,徐孟南变得更加沉默了,在父母的建议下,他带着满腹的不甘心,来到了上海。

姐姐为他在一个包装厂找了一份流水线上的工作,每天工作12小时,每月工资800块,徐孟南干了一个月,最后因受不了老板的“剥削”辞职了。

在这之后,徐孟南又换了几份工作,但干的时间都不长,吃过生活的苦,徐孟南才开始认真反思,“自己考0分这事儿,到底对不对?”

“不希望其他人效仿我”

“不希望其他人效仿我”当徐孟南在一间一间工厂里,日夜颠倒的如机器般上工时,他昔日的同学正坐在宽敞的教室里,享受着丰富多彩的大学生活。

一年后,徐孟南跟父母提出再复读一年,可父亲徐广丰担心他又借高考生事,叫他“不要再惹是生非”,便拒绝了他的复读要求。

徐孟南只好再回到工厂里继续打工,由于没有文凭,他只能做一些基础的、简单重复的工作,像组装广告箱、包装卫浴产品之类……每当夜深人静的时候,他都会感慨自己和同学之间,“一步岔开,路就不同了”。

2010年,在家人的介绍下,21岁的徐孟南与一位家境富裕的半聋哑姑娘结了婚,婚后,他在岳父的帮助下,开始学习经营猪毛厂,每月工资也涨到了3000元。

闲暇时,他与妻子用手语聊天,告诉了妻子自己曾经的经历,妻子听后告诉他:“考0分可以,故意考0分就不好了。”

这句话给了徐孟南巨大的启发,是啊,如果当初有人拉他一把,他肯定不会去考0分的!

恰在这时,有对高考不满的学生联系徐孟南,希望他能给自己“支个招”,徐孟南以自己的经历来现身说法:“你需要不需要高考这个工具来上大学?如果需要,那你就好好考。如果你不需要上大学,那随你了,但要承受零分给你带来的影响。”

为了挽救更多“厌考”的学生,2011年,徐孟南找人做了一个随身携带的木箱,里面装了4000多份劝人好好参加高考的宣传单,在南京、合肥、郑州等地的高中门口,都曾出现过徐孟南举着“请勿模仿我们”标语的身影。

除此之外,2012年,徐孟南又自学编程,创建了一个“高考0分声”的网站,他的初衷,是想在呼吁学生好好参加高考的同时,也引导大家关注教育下改革,可网站运行了一年,浏览量屈指可数。

在平淡琐碎的日子里,徐孟南渐渐接受了自己的“平凡”,然而,对高考,他一直有个心结。

2017年,常有“寄人篱下之感”的徐孟南,与妻子离了婚,此时的他已有两个孩子,女儿归前妻抚养,儿子归他抚养。

“重获自由身”后,徐孟南重新高考、上大学的想法越来越强烈。

在了解了国家的相关政策后,这年10月,徐孟南回到老家蒙城,报名参加了2018年高考。

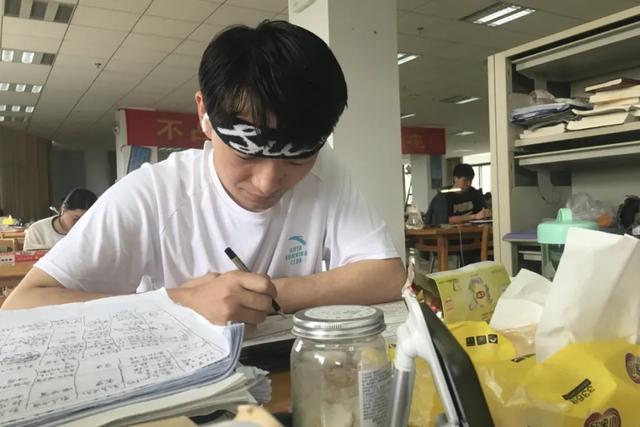

这之后的日子里,徐孟南一边工作一边复习文化知识,不管走到哪里,他的手边都带着参考书。

苦心人,天不负,2018年,徐孟南如愿以偿考上了安徽一所专科学校学习新闻。

这时,徐孟南已经到了而立之年,对这份晚来了十年的大学生活,他倍感珍惜,上学期间,他没有翘过一节课,同学们看到他时,他不是在教室,就是在图书馆里。

对比他年轻许多的同学们,徐孟南很少提他过去的事情,因为他觉得“不值得提倡”,即便有人主动提,他也很快将话题岔开过去。

2021年,从专科学校毕业后,徐孟南又通过“专升本”考上了安徽艺术学院,他曾想过本科毕业后,继续考研读教育学,研究我国的教育制度,他为此也做出过很多努力。

跟他一起参加考研的室友说,当他起床时,徐孟南就已经把英语单词背两三遍了,可努力过后,徐孟南又放弃了,因为他说“自己还有小孩要养”。

提起已经11岁的儿子,徐孟南觉得十分自责,由于他长期不在家,老家教育资源又不好,他只能将儿子从小寄宿在县城的学校里,每两周才能回家一趟,即便如此,他也只有寒暑假的时间,才能陪伴孩子。

提起儿子未来的规划,徐孟南毫不犹豫地说:“一定不让孩子走我的老路,希望他认真参加高考。”

短视频流行之后,徐孟南也开了自己的账号,经常在网上分享一些学习和生活动态。

从视频内容中,可以看出,有过大学生活的徐孟南已经与当初冲动不计后果的自己握手言和了,“0分高考”虽然不值得提倡,但他认为自己当年的做法还是有意义的,他说,“总要有一种不同的声音”。

徐孟南在最新发布的视频中说,已经35岁、已有本科学历的他,又报考了2024年的高考,他说自己这么做,一是为了体验新高考,另一个是为了告诫其他考生不要弃考,不要给未来留遗憾。

虽然笔者不太认同他这种行为,但还是预祝他能成功,可以得偿所愿。

毕竟,真正付出过努力的人,都是值得尊重的。

总结:

总结:对许许多多的普通人来说,高考虽不是唯一的出路,却是我们一生中想要逆天改命最稳健、最容易走、最公平的路。

数十年来,不断有人想挑战高考制度,这种勇气虽可嘉,但行为却不值得提倡,因为任何一项制度的建立和改革,单靠一腔孤勇和热血都是无法实现的,更何况是以一个人的前程为代价。

从2008年到2024年,16年来,徐孟南一直在为自己当年的“0分”行为而买单,如果不是当年的孤注一掷,如今的他,想必和大多数同龄人一样,早已过上了安定富足的生活。

而像徐孟南一样冲动的“0分考生”,如今的境遇大多不如人意。

2006年的河南“0分考生”蒋多多,虽在考试后一举成名,但不久便泯然众人,早早地嫁人生子,过着面朝黄土背朝天的生活。

2007年的湖南“0分考生”陈圣章,高考之后便外出打工了,期间做过几次生意,因为能力不足见识也不够,最后赔了个精光,如今在福建永春县开货车运土方,从早上7点一直要工作到晚上10点。

2008年另一位云南“0分考生”吉剑,因为没有学历,做过餐馆杂工、建筑小工,也睡过公园,捡过垃圾,最穷的时候,他身上只有2块5毛钱,吉剑的舅舅不无遗憾地说:”如果他当年能好好参加考试,他的生活应该会比现在好很多。“

刘同曾说过:“读大学是新世界的开始,你不读大学,不走出小城,世界永远只在方寸之间。”

俞敏洪也说过:“大学存在的意义,不是说有一个校园,不是说教了几门知识,而是同学之间、同学和老师之间、校园和社会之间一起相交融,相碰撞,给这个人带来人生一辈子的观念改变,我认为这是大学最重要的地方。”

虽说, 三百六十行,行行出状元,但对十年寒窗的学子来说,还是要认真对待高考,尽量考一个好大学,如此,人生才没有遗憾,未来才有更多选择的机会。

参考文献:1、《0分高考生的清冷人生》周亦楣 孟祥超 ,云南教育视界,2012.10

2、《“0分考生”徐孟南自称是做大事的人,曾写遗书幻想“自杀”后引起关注成名》覃钰钰,武汉晨报,2023.6.10

3、《徐孟南的高考“情结”》岸石,人物品评,2018.05