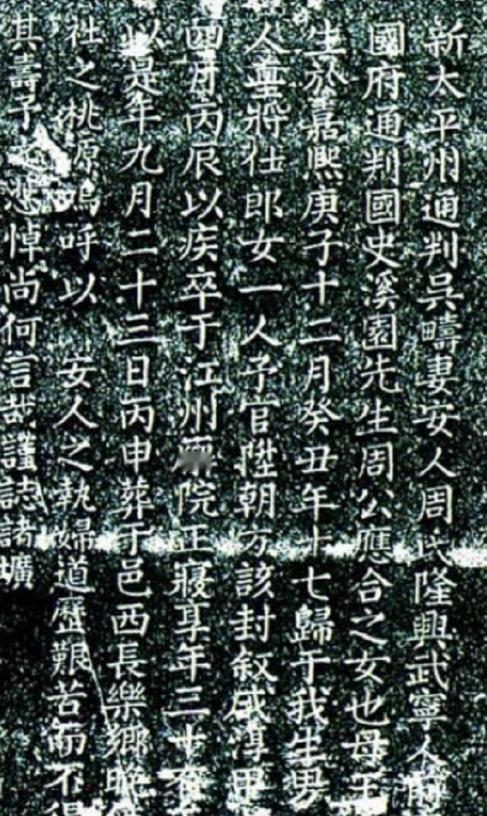

1988年9月的一天,江西德安县的工地上,工人们在修建水塔时意外碰到了一块坚硬的物体。随着考古专家的介入,一座保存完好的南宋古墓被发现,而墓中的女尸仿佛跨越了千年,依然栩栩如生,令人震惊。 信息来源:《德安周氏墓里的秘密》——“江南都市报” 作者:余庆华 (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享!) 这座发现于江西德安县的古墓,迅速引起了社会各界的关注。墓主人的身份也逐渐明朗,她是南宋时期的一位名叫周氏的女子,生前嫁给了新太平洲通判吴畴。 令人诧异的是,这具女尸不仅保存完好,皮肤、毛发、甚至关节都未腐烂,仿佛时光在她身上停滞了。 考古学家们发现她的身体依然具备弹性,皮肤依然连贯,手脚的关节在轻微拨动时甚至还能活动。这一切都让现场的专家们感到不可思议。 在棺椁的开棺过程中,考古队员们还发现了一些极具研究价值的随葬品。周氏的右手紧握着一根桃枝,象征着辟邪,而桃枝上挂着两个粽子,这似乎暗示着某种特殊的仪式或习俗。 粽子通常与端午节有关,而根据墓志铭的记载,周氏去世的时间正值农历四月,正是端午节前夕。 由此可以推测,这些粽子可能是她的家人为了在端午节期间祭奠她而特别准备的祭品。桃枝在中国传统文化中有着驱邪避祸的象征意义,这一发现进一步凸显了周氏墓葬中的文化内涵。 最引人注目的发现莫过于周氏的遗体保存状况。考古学家们在打开棺椁后发现,棺内的环境几乎完全隔绝了外界的空气流通。 一层厚厚的石灰覆盖在木棺周围,形成了一个相对密闭的空间。石灰有很强的吸湿性,能够有效防止棺内的湿气积聚,从而延缓遗体的腐败。 除此之外,考古队员还在棺内发现了灯心草和水银的痕迹,这些物质也起到了防腐的作用。 考古学家进一步分析了周氏的遗体,发现她的下体绑着三条素罗卫生带,与现代的卫生巾类似。这一发现让专家们对她的死因产生了浓厚的兴趣。 经过仔细检测,卫生带上留有大量的血迹,进一步的检查发现,周氏的子宫竟然脱落在遗体的下方。 关于周氏的身份,墓志铭中提到,她生前是新太平洲通判吴畴的妻子。她育有一子一女,可《吴氏族谱》却记载其生有二子,此矛盾遂引发学者们的关注。 吴氏家族的族谱是否经过了后人的修订,抑或是当时的习俗导致了某些家庭信息的隐瞒,这些问题至今仍然是个谜。 无论如何,周氏作为南宋时期的女性,显然在她的家庭中占据了重要的地位,她的丈夫吴畴甚至为她修建了这样一座精致的石制棺椁,以示对她的尊重与哀思。 不仅如此,周氏墓中的服饰也为研究宋代女性的生活提供了珍贵的实物证据。她上身着一袭大袖罗袍,此乃庄重至极的服饰,往往只在正式场合才被穿戴。 下身则是开裆罗裤,这是一种便于日常行动和保持卫生的内衣。周氏脚上缠着绸布,这是宋代女性裹足的实物证据之一。 虽然裹足现象通常与明清时期联系在一起,但这一发现表明,宋代女性可能已经开始缠足。 在周氏的墓中,考古学家还发现了一幅保存完好的星宿图。这幅图绘制精美,图案清晰,展示了宋代人对天文学的研究和对宇宙的理解。 星宿图的出现表明墓主人生前极有可能信仰某种与天文相关的宗教或信仰体系,或者这幅图是为了象征她的灵魂能在天上得到安息。 这一发现为研究宋代的宗教信仰和天文学成就提供了重要的线索。 随着对周氏遗体的进一步分析,考古学家们也逐渐揭开了她死亡背后隐藏的故事。周氏的年纪并不大,正值34岁,尚处于生命的黄金时期。 她的突然死亡显然和难产有关。古代医疗技术落后,尤其是高龄产妇,难产几乎是致命的。她的子宫脱落、卫生带上的血迹,都指向了这一悲剧性的结局。 她的丈夫吴畴可能因为无法承受丧妻的悲痛,在墓志铭中隐去了这段痛苦的经历,只简略地写下了她“故疾卒”的字样。 周氏的墓葬不仅是研究宋代女性生活的宝贵资料,也是研究宋代社会风俗的重要窗口。从其衣着至随葬之物,皆彰显出宋代女子对个人形象与社会地位的珍视。 她的着装并非意在炫耀,实乃当时社会礼仪之呈现。其并非追求虚荣的彰显,而是契合了彼时社会的礼仪规范。 她的裹足则可能代表着宋代女性对美的追求,虽然这一习俗在后来的明清时期才广为流行,但周氏的裹足无疑为这一现象提供了早期的实物证据。 这座南宋古墓的发现,不仅让我们得以一窥千年之前的社会生活,也让我们更加深刻地理解了当时的文化与风俗。周氏的一生虽然短暂,但她的墓葬和遗体保存状况却为后人留下了一份珍贵的历史遗产。 周氏的故事,虽然充满了悲剧色彩,但她的墓葬和遗体却为我们带来了无尽的启示:生命虽逝,历史却永存。