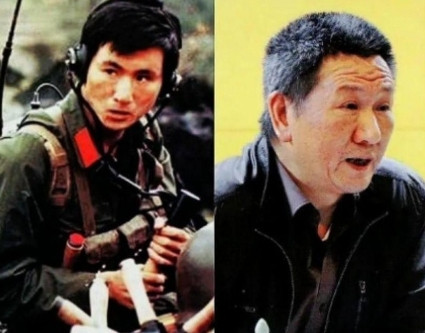

1988年,两山轮战期间,刚刚从战场上下来的英雄连长邱枢,此时他背着冲锋枪,腰上扎着子弹袋,身上的军装已被汗水浸透,瘦瘦高高的他,疲惫地坐在高地上,满头大汗,身上沾满了泥污和血迹,似乎还没有从炮火连天中缓过劲来。 1988年3月15日凌晨2时17分,邱枢的夜光表指针在浓雾中泛起幽绿,这位侦察连长将耳朵紧贴地面,捕捉到距离73米处越军巡逻队的脚步声——精确到4人编制、携带56式自动步枪的判断,源自他独创的"声纹识别训练法"。 当最后一名越军踩中预设的枯枝陷阱时,邱枢的匕首已划破雾霭,这场代号"65303"的捕俘行动正式启动。 战前的魔鬼训练铸就了侦察四连的钢筋铁骨,在沈阳军区某训练场,邱枢持56式冲锋枪对奔袭士兵进行实弹追射的震撼画面,被《解放军报》称为"最接近实战的压力测试"。 子弹在钢盔上擦出的火星、爆鸣声在耳膜残留的刺痛,让战士们在老山丛林遭遇伏击时,仍能保持战术队形有序撤退。 凌晨3时42分,捕俘组成功控制两名越军岗哨,但意外发生在回撤途中:俘虏突然撞倒看守战士奔向巡逻队,枪声瞬间撕裂夜幕。 邱枢在电台中听到交火讯号,立即启动B方案——指挥队员向预定雷区机动,利用72小时前埋设的定向雷阻滞追兵,硝烟中,副连长陈学民额角中弹,仍用手铐将俘虏与自身锁死;二排长唐道权滚落山崖前,用侦察兵手语发出最后坐标。 最惨烈的拉锯战在遗体争夺环节展开,越军将唐道权遗体置于阵地前沿,企图诱使我军强攻。邱枢连续17次组织突击,甚至动用120毫米迫击炮实施精准拔点。 4月14日暴雨倾盆,他率敢死队借助雷暴掩护突入敌阵,用防红外伪装布包裹已腐败的遗体撤回,战后解剖显示,唐道权胸腔内残留的"光荣弹"破片,与越军装备的苏制RG-42手雷完全吻合。 这场持续32天的特种作战,最终以歼敌65人、自损2人的战损比载入军史,中央军委授予的"英雄侦察连"锦旗背后,藏着邱枢战地日记里未被公开的数据:全连132人平均每日睡眠2.1小时,单兵负重47公斤完成60公里山地穿插,听力永久损伤率达83%。 这些用身体极限换来的情报,使后方炮兵火力覆盖精度提升至92%。 2006年清明节的麻栗坡烈士陵园,已转业多年的邱枢在唐道权墓前摆开三件物品:当年切割越军铁丝网的战术钳、见证第七次冲锋的染血地图、以及陈学民双胞胎儿女的大学生录取通知书,他将茅台缓缓洒向花岗岩碑体,酒液在"共和国不会忘记"的鎏金大字上蜿蜒成河。 2018年4月8日,56岁的邱枢因心梗离世。整理遗物时,家人在其保险柜发现封存三十年的作战方案:1998年拟定的"越境斩首计划"详细标注着18个残余越军指挥所坐标,首页批注"若战端再起,老兵请缨"。 (核心事实源自《解放军报》1988年战地通讯、《英雄侦察连战史》及沈阳军区解密档案)