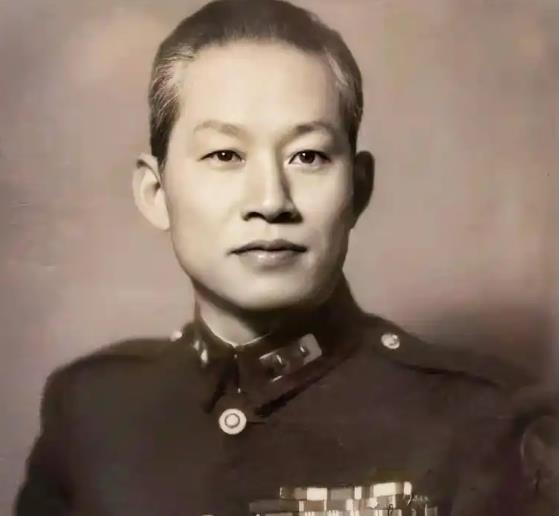

1951年,孙立人脱了衣服打算睡觉,刚一掀开被子,就看到一个年轻姑娘羞答答的躺在床上,吓得孙立人跳了起来,吃惊的问道:“你是谁,我太太晶英呢?” 床上躺着的,是22岁的张美英,穿着睡衣,低着头,一动不动。门口响起轻轻一声:“这是我安排的,你该有个孩子。” 没有争吵,没有摔门。屋子沉默得只剩电扇的转动声。 不是偶然,是预谋。不是激情,是布局。那晚之后,局面再没有回头的余地。 无法生育的妻子,主动放弃名分的决定 这段婚姻早在二十年前便已注定要走向极端。 1930年,孙立人与张晶英结婚。一个是青年军官,一个是教会女孩。当时,教会婚礼稀有,讲求平等与爱情,两人是台面上人人称羡的一对。 战火不断,调任频繁,从滇缅远征军到驻印部队,从重庆到南京再到台北。婚姻没散,但也没开枝散叶。 1947年后,张晶英独自在台北生活。 自此以后,每月初一十五,她都会为孙家祖先点香跪拜。不是信仰,是赎罪。 张美英的出现,不是偶遇,是选择 张晶英开始四处打听“合适”的年轻女子。她找的是干净的、背景简单的、身体健康的女孩。 张美英,护士,刚满22岁,家贫,父亲早逝,母亲瘫痪,靠缝补度日。 女孩并非完全被动。对孙立人的崇拜早已有迹可循。远征军凯旋归国的新闻,台北的欢迎仪式,她都亲历其中。 张晶英向她提出请求时,没有承诺名分,没有说“妾”,而是用了两个词:“主母”与“孩子”。 张美英沉默了三天,第四天搬进了家中,从客房开始住起,逐渐参与家务、照顾饮食。两个月后,那场安排好的夜晚到来。 消息一传出,整个台北军界震动。表面上仍是夫妻,实则屋内局势早已变天。 张美英先后诞下两子两女。孩子口中的“妈妈”,永远是张晶英。 张晶英搬进寺庙,剃发,法号“清扬”,再未回过家。有人问她:“你不恨吗?”她只回一句:“一个人,总要替另一个人还。” 外界对这场“换妻”议论不断。有人赞张晶英的成全,有人骂其懦弱;有人怀疑孙立人有意推动,也有人坚信他只是被动接受。但当事人从未为外界做过一句回应。 1955年,风向突变。孙立人被指控“图谋不轨”,遭到蒋介石软禁。 部队被整编,亲信被清洗,台北寓所被监控。 张美英每日种菜、养鸡,维持一家生活。邻居们开始用“孙家后宅”来称呼她,背后却常传出“下堂妇篡位”的讥笑。 善导寺的账本上,时常出现张晶英的字迹。她出资修缮佛堂,也暗中接济张美英一家。 张美英从未踏入寺门一步。张晶英也从未回家。两人以这种方式维护着一种扭曲的平衡——一边是现实,一边是名义。 四个孩子在张美英照料下长大,陆续赴美求学。全数进入名校,其中两人投身科技产业,常出现在报章杂志的“海外华人之光”专栏。 他们从不接受采访,也从不谈父母的往事。1988年,孙立人解除软禁,移居美国探望子女。 旧人重逢,清扬仍在寺中。孙立人站在门口,念出一句:“我来看你。” 清扬合掌闭目:“此处只有清扬,不识来人。” 再无交谈。门缓缓合上。 “换妻事件”被载入史料,多以“特殊时期的家庭安排”字样带过。 但内部军方档案显示,事件爆发后曾在蒋系中激起不小震动。部分幕僚建议借机打压孙系权力,“以私德掩兵权”,虽未被采纳,但风向早定。 更多传闻甚至指向“张美英系特务安排”,但无一具实。 相比蒋系的精密布局、情报手段,这桩家庭纠纷显得过于柔弱。但恰恰因为这种“不够政治”,才更真实,更令人无从辩解。 孙立人临终前留下两句话:“龚夕涛,被我弃如敝履;张晶英,为我舍身成佛。” 龚夕涛是他战时恋人,战争结束后被迫分离。张晶英,是从头到尾陪伴一生的人,却被命运撕裂到另一个世界。 谁是正妻,谁是情妇,谁是主母,谁是母亲?一纸婚书写不尽,床头灯下亦无人解释。 这不是伦理剧,也不是政治斗争的缩影。这是一个失去了选择权的时代,留下了一屋子沉默的参与者。