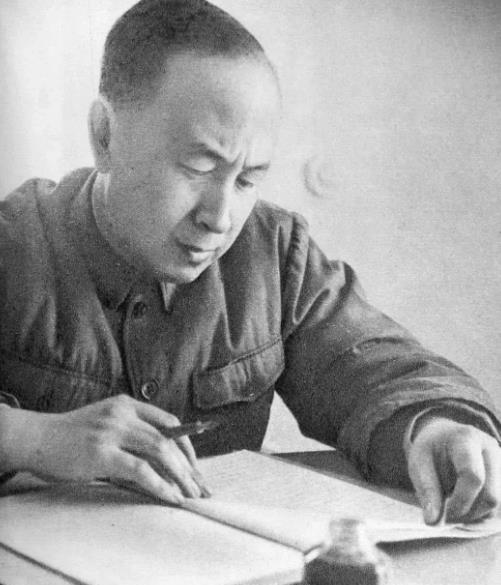

从1979年至1986年,钱学森先生连续3次拒绝美国!连中央领导出面劝都不行!钱先生坚持:“我是被驱逐出境的,今生绝不再去美国” 加州理工学院的一封信穿越太平洋,送到北京。 信件措辞恳切:“为纪念毕业四十周年,特授予杰出校友奖,诚邀阁下亲临领奖。” 这封信来自当年钱学森留学求学的地方,是他曾在空气动力学实验室昼夜工作的地方——也是他一度被软禁、限制自由后最先想到要离开的地方。 信件到了他手上没有超过三天,就有了答复。 他说得很清楚:“我是被驱逐出境的。直到今天,美国仍未撤销那张驱逐令。现在让我回去,等于默认当年的错误。对不起,我不去。” 这不是一句情绪化的发泄。 距离1955年他获准回国已经过去24年,但美国政府始终没有公开承认过错误,没有撤销那份当年的行政命令。 在他眼中,“接受邀请”不是奖赏,是羞辱。那是将过去五年的冤屈一笔抹消的姿态,是在历史的泥浆里,把尊严反复碾压的继续。 1950年,洛杉矶,联邦调查局的牢房冰冷沉默 那年他刚刚收拾好行李,准备离开美国回国。没等踏出门口,特工就把他拦下了。 搜查、押送、起诉,罪名莫须有,只因一句:“这个人知道太多,不可以让他回去。” 五年间,没有公开审判,没有明确指控,每一次递交律师函都石沉大海。 他被关押、软禁,被禁止进入实验室,连自己的研究资料都无法带走。 那些年,他看着自己设计的火箭模型变成美军试验的材料,看着曾经的同僚不敢再与自己交谈。 他明白,在美方眼里,他不再是加州理工学院的高材生,也不是空气动力研究的人物,只是一个“可能的敌人”。所以当那封“杰出校友奖”的邀请信寄来,他只觉得讽刺。 1985年,北京钓鱼台,会议厅内气氛沉重 里根总统的科学顾问基沃斯亲自访华,带来一份“特殊邀请”:为表彰对航天科学的卓越贡献,美方愿授予钱学森“国家科技勋章”。 勋章是美国科学界最高荣誉之一。基沃斯面带微笑地说:“总统本人希望您亲自来领。” 钱学森没有笑。他抬起头,语气平稳却锋利:“我离开美国不是因为接受荣誉,而是因为被驱逐,驱逐令仍在,我的法律身份在你们国家,仍是个被遣返者。勋章很好看,但不能掩盖过去的羞辱。” 对方一时语塞,随行的中国官员试图劝说,“这代表国际科技交流的回暖,也是对你的肯定。” 钱学森回答很冷静:“如果今天我接受这个荣誉,是不是就等于承认当年软禁我、掠夺我成果的决定是对的?那五年,没人替我说过一句话。现在让我笑着领个奖,是不是太轻巧了?” 他不是不懂政治。他是太清楚了。 “四不原则”,不是口号,是自我设限 从此之后,他对外保持“四不”——不接受采访、不题词、不写序、不出席应景活动。 他说:“外国的头衔、奖项、采访机会,不稀罕。中国人民认可就够了。” 他不再赴任何国际会议,不再回信任何来自美国科研机构的合作请求。 他将全部精力投入“九院”,从火箭动力到导弹轨迹,日日实验,夜夜演算。 这份“绝交”,不是针对个人,而是对整个体制的控诉。他在意的不是荣誉,而是那份迟迟不来的清白与尊严。 1986年,洛杉矶,另一封邀请再度抵达 这次不是官方,而是民间。南加州华人科学家与工程师协会拟设立一个“钱学森奖”,邀请他前来领奖,并以此纪念其科研成就。 他们承诺全程私下安排,不惊动媒体,不触及政治。 收到信后,他只说了一句:“除非美国政府公开撤销驱逐令,否则我不会再踏上那片土地。” 这一次的拒绝比前两次更加冷淡,甚至连解释都懒得赘述。 这类邀请不过是一种象征,表面上是荣誉,实质是和解,可对于没有法律文件作结、没有公开声明反省的历史污点,一句“我们很敬重您”根本不能弥补。 许多人不理解:几十年前的事了,为何不释怀? 有一次,他面对质疑,淡淡回应:“那不是我一个人的事情。如果我今天回去了,明天他们会对另一个科学家说:看,钱学森都原谅了,你为什么不合作?” 那是他的底线,也是为后来人守住的边界。 他没有说过“仇恨”,但记得“羞辱” 每一次拒绝,不是激愤,而是冷静。他没喊口号,也没组织抗议,只是一而再、再而三地写下“谢绝”二字。 那些信件如今仍可查阅,每一封都简短有力,没有感情渲染,没有外交辞令。 他不解释,也不劝说,只留下事实和原则。 这是一位科学家的选择,也是一种国家态度的体现