经历了比较宽容的发展时期,北朝的佛教发展得非常昌盛,不管是僧侣人数和教团的规模都是比较宏大的。根据《魏书·释老志》记载:“略而记之,僧尼大众二百万矣,其寺三万有余”。这与北魏初期统治者痴爱佛教有很大关系。这时僧侣的总量远远高于南朝时期,庞大的教团也需要更加严密和系统的制度来维持和管理。这也形成了北魏的中央僧官制度的诸多不同之处。由北魏作为开端,佛教由此而盛,北朝的中央僧官制度大体也都沿革了北朝的设定。最先,北魏设置了监福曹作为最高僧署,继而改名成昭玄寺。《魏书·释老志》中:“先是,立监福曹,又改为昭玄,备有官属,以断僧务”。

可见北魏时期先设立了监福曹,其主官是道人统,像是法果,法达,师贤等人都曾任此职。后来孝文帝将之改名昭玄寺,其具体的职权和机构,官员配置都有了很大的变化。昭玄寺下面设有大沙门统、沙门统、都维那等职位。《隋书·百官志》中有载:“北齐置昭玄寺,掌诸佛教,置大统一人,统一人,都维那三人,亦置功曹主薄员,以掌诸州郡县沙门曹”。

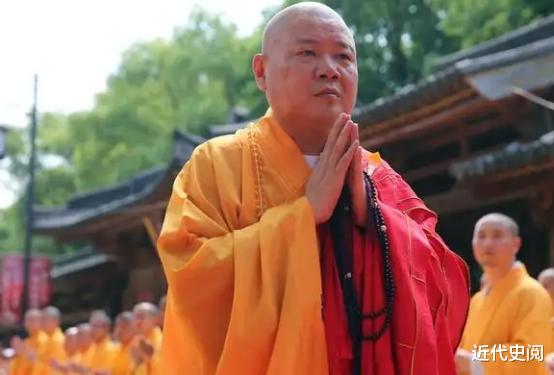

得以知晓具体的人员额数是大沙门统一人,沙门统也是一人,都维那有三人。虽然北魏,北齐,北周等时期的中央僧官设置中,名称和人数都有所差异,但是整体僧官系统的设置并没有太大差异。其所有中央僧官都是经由皇帝来任命,过程近似于皇帝征召制度,遴选出德高望重且对僧团具有很大影响力的高僧,交由皇帝进行征召,相当于变相的任命,这也给了皇帝极大的宗教拥护度。

整个北朝时期,由于中央僧官机构的特殊地位,不管是次级僧官的任命,还是对于违律僧人的惩处,昭玄寺都是统统包揽,导致其与俗官系统完全脱节,并没有良好监察机构,僧署的廉洁与否完全看就职僧官僧人的个人操守,具有很大的不确定性,而且非常容易被外在环境所影响。

实际上,早在孝文帝后期,北魏的中央僧官就已经产生了诸多问题了。过大权力导致昭玄寺内部的腐坏,僧官的素质也不如往昔,行政机构所带来的弊病在僧署中也一样显现出来。及至北齐时期,政治败坏,社会不安,加速的佛教的腐败。这一时期,各级僧官为了谋得私人财利,大肆怂恿人民兴建寺院,并从中得利。另外在出家度僧上,逃避徭役,假募沙门的事情也频有发生。《魏书·释老志》中记载:“所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极,自中国之有佛法,未之有也。略而计之,僧侣大众两百万矣,其寺三万有余”。

寺院成为了逃犯逃税的避难之所,其颓败可见一斑。再者,佛教教团内部产生了很大的阶级分化,就是占据统治地位的僧官阶层,还有处于底层的下层僧众之间产生了等级性的差异,僧官对于寺院中的奴婢和农奴肆意剥削和虐待,掀起了数次沙门起义。在北齐时期甚至产生了买卖僧官的事情。

据《北齐书·列传第一》:“自武成崩后,数出诣佛寺,又与沙门昙献通。布金钱于献席下,又挂宝装于献屋壁,武成平生之所御也。乃置百僧于内殿,托以听讲,日夜与昙献寝处。以献为昭玄统(即昭玄大统,最高僧官)。僧徒遥指太后以弄昙献,乃至谓为太上者。帝(高纬)闻太后不谨而未之信,后朝太后,见二少尼,悦而召之,乃男子也”。说的是胡太后在后宫安置百名僧人,假装听僧人讲经,实际上却是与昙献私通,而且任命昙献做昭玄寺的最高僧官。

可见当时中央僧官机构的败坏糜烂。北朝末期的僧官的诸般恶习的形成原因是多方面。一是当时政局混乱,统治者自身都比较腐败,依赖于皇权的佛教也不可能独善其身;而是僧官制度尽管在此时期已经比较完善了,但是它并不具有自我监察机制,对于教团的整顿也是越发无力,行政的制度化和佛教戒律的自治化形成了强烈的冲突。周武帝灭佛,并没有坑杀僧人,而是建立信道观,收纳有学识有德行的还俗高僧,也为隋朝佛教的复兴埋下了伏笔。