杜审言《蓬莱三殿侍宴奉敕咏终南山应制》:应制诗典范之作,歌功颂德的艺术

应制诗是古代文人为应皇帝之命而创作的诗歌,通常在宫廷宴会或重大庆典中吟诵,以歌功颂德、庆祝升平为主旨,杜审言的这首《蓬莱三殿侍宴奉敕咏终南山应制》便是一首典型的应制诗。中宗景龙三年(709)十一月十五日,在蓬莱三殿举行宴会,庆祝中宗诞辰。杜审言正是在这样的宴会上,写出这首诗歌,借咏终南山来歌颂皇帝,向帝王祝寿。

《蓬莱三殿侍宴奉敕咏终南山应制》

北斗挂城边,南山倚殿前。

云标金阙迥,树杪玉堂悬。

半岭通佳气,中峰绕瑞烟。

小臣持献寿,长此戴尧天。

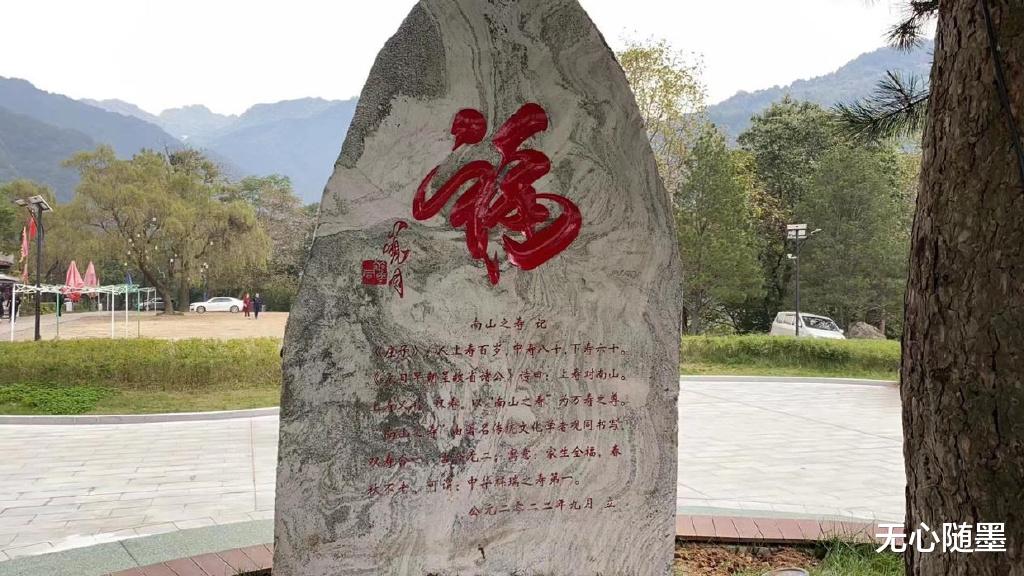

题目“蓬莱三殿侍宴奉敕咏终南山应制”,很明确地点明诗歌的创作背景和目的:诗人在蓬莱三殿中参加侍宴,按照皇帝的旨意,即席吟咏终南山,以表庆贺。大明宫内有紫宸、蓬莱、合元三殿,统称“蓬莱三殿”,象征着皇家的威严与辉煌。“终南山”则是长安南面的一座名山,自古以来便是文人墨客歌咏的对象,也是我国祝寿中常提到的“南山”。“奉敕”表明此诗是应皇帝之命而作,和题目中的“应制”正相应。

首联“北斗挂城边,南山倚殿前”,以宏大的视角开篇,北斗七星高悬于长安城之侧,终南山仿佛依偎在皇家宫殿之前。这么的描写,既指长安城依照北斗七星而建,也可指天象,展现了长安宫殿的雄伟,将自然景致与人文寓意结合起来。北斗与南山,一为天象,一为地景,两者的并置,构建了一种天地合一的宇宙观,隐喻唐朝盛世的稳固与皇权的至高无上。

颔联“云标金阙迥,树杪玉堂悬”,进一步推进宫殿与自然的结合,"云标金阙迥",描绘宫殿直插云霄,金阙辉煌,与云层相接;"树杪玉堂悬",则以树梢之上的玉堂,比喻宫殿建筑仿佛悬浮于林木之上,彰显了皇家建筑的壮丽与辉煌。

颈联“半岭通佳气,中峰绕瑞烟”,诗人笔锋聚焦终南山的自然景观,山岭之间弥漫着吉祥的气息,中峰被祥瑞的云烟环绕,这一联将自然界的灵秀与国家的福祉相连,暗示皇帝的治理使得国泰民安,天地间充满了吉祥与和谐。

“小臣持献寿,长此戴尧天”,尾联回到祝寿的话题,表达臣子对皇帝的忠诚与祝福。“持献寿”,就是指以南山为寿祝愿帝王。古人以南山为祝寿词很早,《诗经》中就以出现,至今我们祝寿仍愿意说“寿比南山”。“戴尧天”则是对盛世的赞颂,将当朝比作古代圣王尧的治世,表达了对皇帝的忠诚与祝福,愿帝国永享盛世,自己也愿意永远生活在这样的太平盛世之下。

这首诗是一首典型的应制诗,其主旨没有什么太过值得探讨的,无非就是应帝命唱颂歌。其写作手法,主要就是将天文、地理与人文融合为一体,因为这在古代本也是相通的。

有人说“应制诗”就是“马屁诗”,说的很对,只是古代文人有时是不得不写这种东西的,所以真情实感就不必要说了,几乎很难有一点。这首诗说它是典型的应制诗,主要还是因为他符合了我们说到的应制诗特点,歌功颂德,庆祝升平,场合得体,语言的运用也能体现诗人的才华。其实我也很想询问一下古代的文人,当他们在写着这样的作品时,是言不由衷,还是发自肺腑呢?

《蓬莱三殿侍宴奉敕咏终南山应制》 北斗挂城边,南山倚殿前。 云标金阙迥,树杪玉堂悬。 半岭通佳气,中峰绕瑞烟。 小臣持献寿,长此戴尧天。