“胜不离川,败不离湾,我蒋中正这一生自觉无愧人民,现在想来依旧还是有愧的。”

1949年,国民党军队全面溃败,在前往台湾的军舰上,蒋介石看着广阔的海面和逐渐模糊的陆地,开始不断回忆自己的人生。

如今“胜不离川,败不离湾”这八字谶语应验,回想起24年前罗浮山与老道士相逢,蒋介石也不免感叹起自己的人生早已注定。

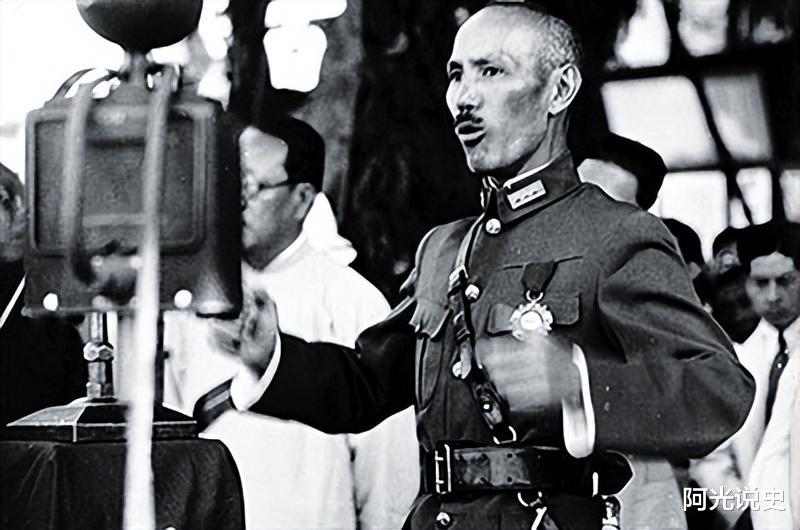

蒋介石的一生称得上是曲折,但是从家国角度来看他又是一个争议满满的人物。抗日他不遗余力,“反共”和制造分裂同样被他视为重中之重。

在神州大陆上“驰骋”的几十年里,蒋介石的人生轨迹真的如当年罗浮山道士给出的“胜不离川,败不离湾”这八字谶语一般吗?这短短的八个字到底有什么魔力?竟然能确定蒋介石的一生?

“决定函邀旧同志,先组类似同盟会之小团体,以昔之精神,辟将来之新径。”

1925年1月,原本被孙中山先生大力打压的国民党右派开始“抬头”。先是冯自由等国民党内部高官频频发起“反共邀请”,大肆聚集反对国共合作的右派人士共同组建“国民党海内外同志卫党同盟会”,力求彻底“将共产党人士清除”。

此时的孙中山先生已经病入膏肓,自知时日无多的他不但要前往北京养病,而且在疗养之余还要处理各种政务,冯自由、章太炎、马君武等人不断发起并成立的各种“同盟”一次次触碰着孙中山先生的底线。

明面上看这些右派人士是在“为国国民党着想”,可实际上他们只是利用孙中山先生病重来争权夺利。

除了这些负责国民党政务的文官集团,原本在孙中山先生威望下牢牢凝聚的军官团体也开始出现山头林立的势头。

1925年3月,孙中山先生与世长辞。临终前他还在不断叮嘱党内众人一定要坚持“联俄容共”。奈何此时的国民党早就貌合神离,右派人士更是牢牢占据上风,再也没有人听从他的建议。

此时的蒋介石相较于国民党三大巨头汪精卫、胡汉民和廖仲恺羽翼较为薄弱,在一些关键政务中根本“插不上嘴”,胸有大志却无处施展的无力感让蒋介石开始把目光投向“寻仙访道”上。

恰逢蒋介石在广东暗中联络愿意帮助自己的势力,他无意间听闻罗浮山有一位名声显赫的算命道士,据说他“奇准无比”,蒋介石不禁来了想要一探究竟的兴趣。

抵达罗浮山后,接待他的却是一名普通的洒扫道士,耐不住性子的蒋介石几经追问才被告知算命道士竟然在山后一座破败的醪糟观。

又是一番艰难的寻找,蒋介石终于找到了隐藏在山林深处的醪糟观。还没等他上前叩门,里面主动走出来了一位鹤发童颜的老道士。

“居士想知道命数?且随老道入观。”

蒋介石按捺着心中的惊奇随着道士走进观中,简陋的房间里只有两个蒲团,老道士和蒋介石对面而坐,随后便让他抽签。

全程蒋介石没有获得一次开口的机会,老道士却提笔写下了“胜不离川,败不离湾”这个八字谶语,最终蒋介石甚至来不及道谢和提问,老道士便将他送出门外,挥手表示送客了。

“胜不离川,败不离湾。你们怎么看这句话?”

返程的路上蒋介石不断追问身边懂一些命理之术的随从,可他们都面面相觑,根本解不出来这八字谶语的谜底,最终蒋介石只能作罢,暂且把谶语记在心里。

就在孙中山先生去世同年,蒋介石正在接手孙中山先生留下的“北伐大计”,突然传出廖仲恺被刺杀的消息,国民党高层震动,左派人士人人自危。

廖仲恺一向鼓励坚持孙中山先生“联俄容共”的政策,右派巨头胡汉民显然是最大嫌疑人。眼看着外部军阀林立,国民党内部还在搞党派斗争,蒋介石心一横借助军职对众人施压,要求他们先和自己进行北伐。

“家国荣辱,生死垂危,外有洋人坚船利炮,内有军阀战火频发,难道诸君还要搞党派斗争吗?”

蒋介石面对党内一众资历地位比自己高得多的巨头,依然发出了振聋发聩的怒吼,此时的他还没有被胡汉民汪精卫等人放在眼中,抱着互相掣肘的心思,他们都默认了蒋介石的北伐方针。

本以为这些盘踞在中国大地上的军阀会让蒋介石的北伐军认清现实,可胡汉民等人显然错误估计了蒋介石从黄埔军校中一手调教出的军事人才和士兵作战能力。

1931年,轰轰烈烈的北伐正式结束,孙传芳、吴佩孚以及张作霖这三大军阀被蒋介石领导的北伐军悉数打败,而蒋介石的“中央军”也在这一阶段发展壮大,国民党再也没有任何一股势力能与之抗衡。

同年,蒋介石忽然向胡汉民发难,这位国民党右派巨头被蒋介石亲手软禁,而另一位“有能力威胁蒋介石”的巨头,汪精卫也在蒋介石的默许下被以张学良为首的一众华北军事将领的威逼下辞职,正式离开了国民党高层的政治视野。

眼看完成了自己的政治梦想,蒋介石开始把重心放在抗日上,尽管此时的蒋介石依然坚持“反共”,可国难当头,局势也不容许他继续“肆意妄为”了。

伴随着日军步步紧逼,先是东北沦陷,再是华北,日军将战火燃烧到了各个角落。

1937年8月13日,淞沪会战全面爆发,这场中日双方投入100万军队的战斗足足持续了3个月之久,国民党军队70万人参战,最终以25万人伤亡的惨烈代价彻底粉碎日军“三个月吞并中国的野心”。

这场战斗之惨烈让蒋介石意识到,要想实现和日军抗衡的目标,必须建立稳固的大后方,确保军队能有一整套完整的工业体系保障。

同年12月8日,蒋介石抵达重庆,与之一同前往的还有共产党代表周恩来,外加一众其他民主党派人士,重庆也正式成为了中国的“战时首都”。

迁都重庆后,中国当时至关重要的钢铁、军工、纺织等涉及国家根本的产业全面扎根四川,依附于山川天险,蒋介石有效的抵抗住了日军的侵犯,并且在国共抗战合作下逐步将战场推移到中央平原,胜利的天平也开始朝向中国军队倾斜。

有了“川”,胜利随之而来。

可是此时的蒋介石只看到了“胜不离川”这前四个字,并未意识到抗日战场的胜利是全中国人民的努力,而非他蒋介石一个人的功劳。

抗日战争全面胜利后,共产党内部在伟大领袖毛主席的领导下是推崇“国共熄战”的,可没想到蒋介石彻底沉浸在了“国家英雄”的荣耀当中,甚至认为“共产党是外人,必须大力铲除”。

本就受到国民党右派长期影响的蒋介石又开始执行起“攘外必先安内”的政策,现如今外患已除,剩下的“内忧”还不是手到擒来?

蒋介石甚至没有等到国内局势彻底安定,在日军侵华的战火还未熄灭前就向共产党发起了全面进攻,国共内战正式开启。

“家国之存亡,需思虑良多,今外患已除,中国之安危尽在诸君之手,党派争斗之危害必须铲除!”

就这样,蒋介石又一次把国民党内部所有人逼上了“反共”的战线,距离他统一全中国的终极目标似乎只剩下“消灭小小的共产党”了。

可事实如何?此时的蒋介石十数年的军旅生涯和政治斗争中早就把自己最初的本心抛掷脑后。

“以民为本”的根本思想逐渐演变为“为政治利益而服务的斗争”,他口口声声所说的要避免“党派斗争”却被他亲手挑起,讽刺的现实也终将带来不得不吞下的“苦果”。

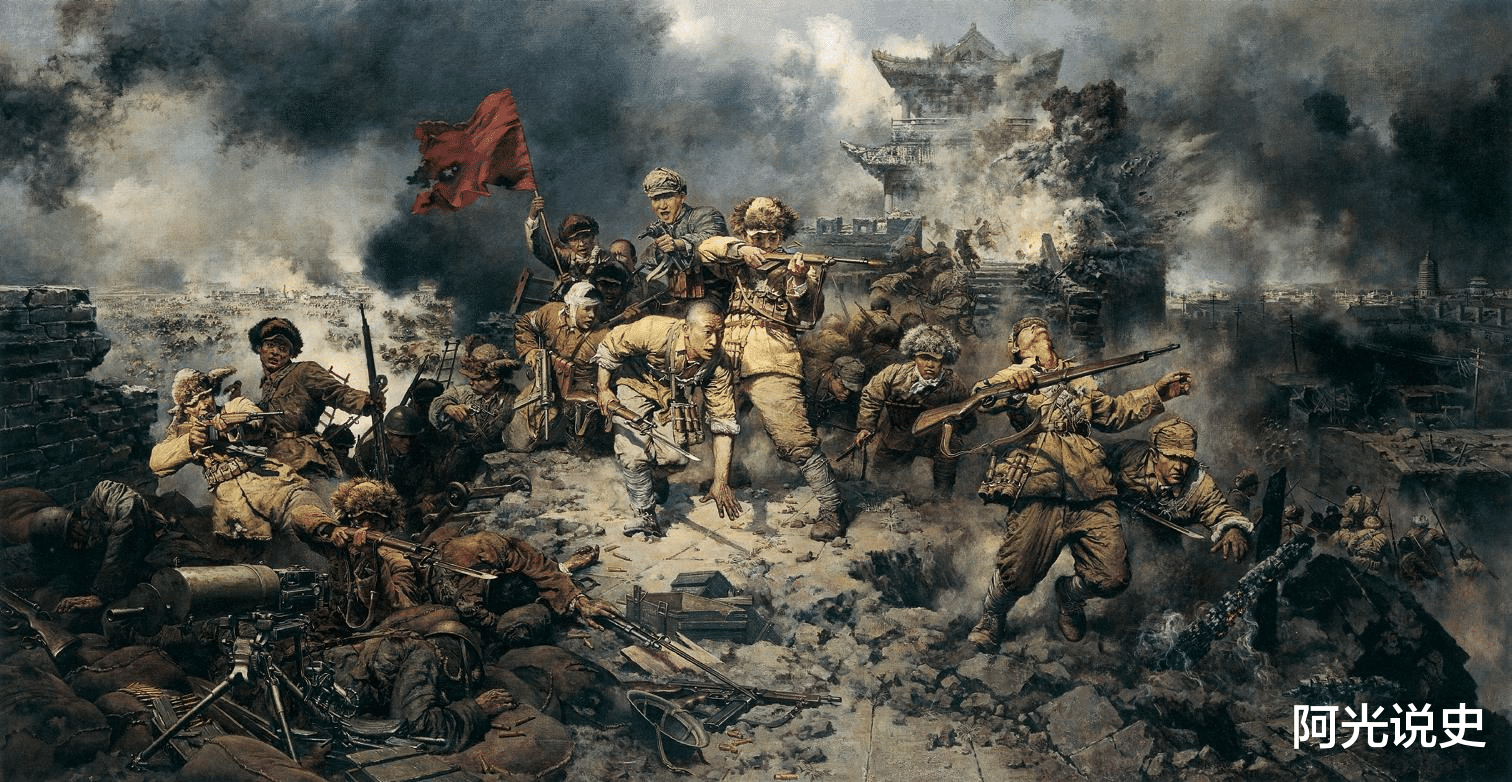

果不其然,在和共产党的内部战争中国民党越来越不得民心,蒋介石的野心在中国人民的反抗下终究被瓦解,百万雄狮跨过长江,蒋介石只能败逃台湾。

有了“湾”,失败也在所难免了。

在后世的很多人看来,当年蒋介石被老道士赠予的八字谶语中“川”正是指的四川重庆,毕竟这里作为国民党部队又一政治首都为抗战胜利提供了巨大帮助。

重庆牢牢占据着抗战后期的主要军政地位,无论是国民党军队还是共产党军队都离不开四川地区带来的影响和帮助。

而“湾”则指台湾,毕竟蒋介石溃逃之后的去处正是台湾,一胜一败,一“川”一“湾”,蒋介石的命运正如这八字谶语一般,早已注定。

纵观在神州大地上舒展自己抱负和野心的数十年,蒋介石无疑是争议良多的,他的野心促使他不会甘愿充当国民党内部的无名小卒,而他的政治抱负又促使了他全力抗日的必然结果。

在挑起内斗,罔顾人民革命之心这一层面上,蒋介石又是中华的罪人,如果他从始至终都坚持“国共合作”,恐怕中国人民的牺牲能少去很多。

离开自己成长的故土,不知道蒋介石有没有在晚年台湾的政治生涯中无数次从梦中惊醒。那片承载着数十年政治抱负的神州大地是如此让人向往,只可惜他再也回不去了。

回看当年看似无意间得到的八字谶语,冥冥之中又似乎早有天定,天命的注定在24年后才开花结果,只不过这份“苦果”究竟是人为所致还是天命使然,终究是没有确切的答案。

家国大事,永远都离不开“民”,以民为本无论是最初孙中山先生的“三民主义”还是共产党坚持的“从群众出发”,都在证明着这条道路绝不会出错。

蒋介石罔顾人民的错误选择让他偏离了正确的方向,最终也促使了他政治抱负的遗憾落幕。无论如何,“胜不离川,败不离湾”这八字谶语都将沦为历史的笑谈了。