感念时光匆匆,光阴岁月转瞬即逝,2001年,百岁老人张学良悄悄在美国离世。

按照正常的传统流程,张学良死后的遗嘱和遗产也被公之于众。

令世人感到无比震惊的是,张学良生前财富积累竟然高达整整6亿美元,全部都存在美国的银行当中。

除此之外,张学良还在遗嘱中写道:“此款项须尽数用于哥伦比亚大学,以资科研与学生。”

自1938年起,张学良一直被软禁到1990年,跨越五十多年的软禁生活,张学良为何还能积累6亿美元的财富?他的巨额财富究竟从何而来?

提到少年张学良,笔者总会想起电视剧《少帅》中的一个场景。

张作霖在自家寻常的晚宴上对着刚过门的媳妇于凤至说道:“我老张家不如你们于家阔绰,这些个饭菜就将就吃,呵呵呵~”

要知道到这一时期,张作霖已经是名副其实的东北王,能让张作霖都自愧不如的于家,究竟有多富?

这就要说一说当年张学良和于凤至成亲的事情了。

张学良8岁那年,父亲张作霖就和自己的结拜兄弟于文斗定下了自己儿女的娃娃亲。

这个于文斗,正是未来张学良发妻于凤至的父亲,也是东北地界名副其实的土财主,大乡绅,家中钱财无数,产业遍布东北。

1916年,15岁的张学良和18岁的于凤至正式成亲。

虽说张学良此时依旧处在懵懂阶段,但是于凤至已经相当明事理了,她很清楚自己未来的人生就要靠这个年纪轻轻的丈夫。

不止是于凤至明白嫁给东北王的儿子意味着什么,于文斗也明白。

于是,于文斗豪掷两座钱庄当作女儿于凤至的嫁妆,浩浩荡荡的把女儿送进了张家的大门。

根据记载,于文斗在东北还未陷落之前手底下覆盖的产业面极其广泛。

包括布庄、茶庄、油坊、酒坊、皮毛行、粮栈、食盐等各种各样的生活必需品产业,可谓是真正意义上的富甲一方。

而且,于文斗手里还有自己的钱庄,专门用于归拢产业收入,同时也承担放款借贷等各种业务。

他的钱庄和产业从营口开到奉天,再到锦州也有分行,由此可见于家的积累之深厚。

正因如此,当于凤至加入张家后张作霖才会自愧不如。

试想一下,当时那个风起云涌的年代,两座钱庄意味着什么?

不必过多精细计算就能明白,两座钱庄几乎等同于源源不断的财富收入,背靠父亲张作霖的军队威慑,这两座属于张学良的钱庄必然是屹立不倒,活脱脱的聚宝盆。

所以,有了妻子投入的嫁妆,张学良也算是真正意义上拥有了属于自己的第一笔财产,尽管这笔钱还是靠于凤至打理,但也算是有了自己的小金库。

和众多受到家族庇佑的公子哥一样,张学良年少的恶习也是不少。

身为张作霖长子,张作霖几乎把自己的宠爱全都倾斜到了张学良身上,除了对张学良寄予厚望之外,张学良的一些要求基本上是尽可能的满足。

这也促使张学良身上始终带着纨绔子弟的气质,尤其是花起钱来大手大脚,对于日常的开销根本没有概念,手里的银子如流水一般分毫积攒不住。

值得一提的是,当年中国的第一辆汽车研发,张学良就作为金主身份参与其中。

所以当年那些公子哥的娱乐方式好像和现在也没什么差别,玩超跑、参加各种聚会、花钱如流水。

只可惜好景不长,日寇野心越发膨胀,盘踞在东北的张作霖的奉系势力也成为了日本人的眼中钉。

皇姑屯事件过后,东北群龙无首,张学良被迫走马上任,再也不能像曾经一样享受挥金如土的潇洒日子了。

不过这也算是好事,毕竟不当家不知柴米贵。若是任由张学良毫无节制的花钱,于凤至的嫁妆只怕也不够他花的。

继承父亲张作霖的奉系首领职位之后,张学良也接过了来自父亲的遗产。

根据1926年《民视日报》披露的数据,当时北洋军政府各个高官私人资产共计6.3亿,而张作霖一人就有5000万。

张作霖殒命于1928年,这两年里想要大跨越也不太现实,而后来《张学良口述历史》一书中他也提到了父亲留下的遗产。

“我当时很有钱,五六千万的家产是差不多的。”

前后照应下,张作霖留给张学良的财富之巨也一目了然了。

正所谓创业难,守业更难。

张学良想要守住父亲留下的偌大家产谈何容易,更何况他并不像父亲张作霖那样,出身绿林草莽,很多事情是没有经验的。

经历“东北易帜”和“杀功”事件之后,奉系内部几乎是一整个分崩离析的状态,张学良本人对军队的控制和管理也饱受争议。

直到全面抗日开始,张学良又因为“不抵抗主义”彻底被推向了风口浪尖。

有钱有势,并且还牢牢控制着家门口的地盘,整个东三省除了日本人占据的地盘外,基本上都是张学良一人说了算。

这样的情形下,张学良的财富积累按理说应该是水涨船高,一日千里才对。

可实际上,这一阶段张学良反倒是迎来了低潮期。

卢沟桥事变前后,张学良频频受到日军骚扰,备受冲击的东北内部经济市场也动荡不安,本来作为主体货币的丰票疯狂暴跌,张学良的财富也因此大幅缩水。

钱没了事小,国家没了可是大事。

张学良也很清楚这一点,只不过当时整个国民政府对于日军侵犯骚扰的态度都是坚持“隐忍”。

蒋介石多次向张学良致电,要求他“等待国际正义的帮扶”。

也就是说,当时日本人对张学良势力的滋扰是相当频繁的,而每一次的结局似乎都是靠着国际正义“大事化小,小事化了”。

或许正因如此,张学良才一味的忍让,最终导致没放一枪就将东北拱手相让的局面出现。

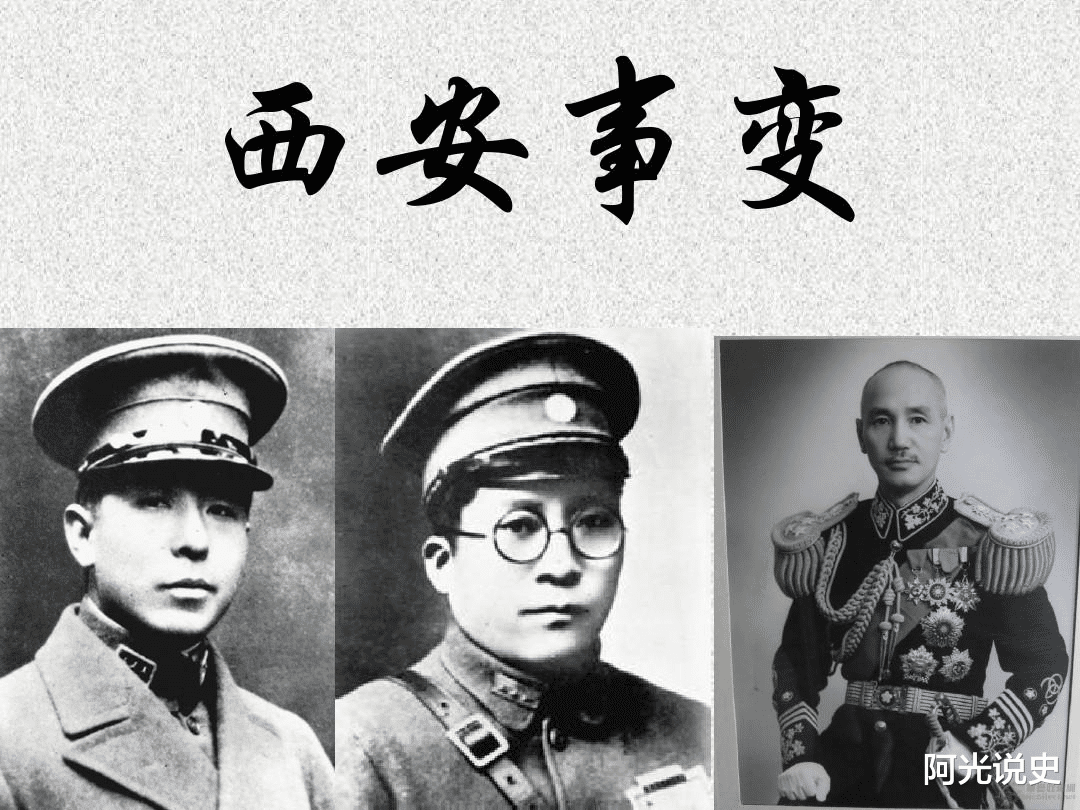

人总是复杂的,正如前文所说,张学良一定是很清楚国家存亡的重要性的,所以他在之后也主导了“西安事变”的出现。

就兵谏蒋介石抗日这件事情来说,张学良无疑是民族英雄,但是当年“不抵抗就撤出东北”也应当受到质疑。

最终,张学良正式开始了自己后半生长达五十多年的软禁生涯,在此期间他只能像一个富家翁一样,整日挥洒自己的时光,抗日离他越来越遥远了。

和富家翁身份对应的,还有张学良的丰厚资产。

被蒋介石软禁的初始阶段,妻子于凤至是陪同着张学良的,而他们夫妻的私人资产更是相当丰厚。

仅仅靠着最初于家遗留下的财产经营,再加上张学良的个人银行存款,这一阶段张学良依旧保持着百万财富。

但是人一旦闲散下来就容易不受节制,张学良年轻时候养成的挥金如土的习惯更是让这笔资金飞速消耗。

到最后,张学良甚至向宋子文借钱,原因竟是因为“没钱和赵四小姐抽烟了。”

以张学良这种大手大脚的风格,按理说他应该很快就没钱了,但是他有一个好妻子,于凤至。

1940年,于凤至被确诊为乳腺癌,不得不飞往美国进行治疗。

只身前往异国他乡,尽管有宋子文等人的疏通照顾,但是生活依旧是比较灰暗的。

于凤至需要日常治疗自己的身体,还要照顾三个孩子,双拳难敌四手,一个独自漂泊在他乡的人妇该是何等艰难。

好在于凤至“身怀绝技”,商海沉浮对她来说真是如鱼得水,就这样,于凤至拿着自己治病剩下来的资金投身到了股票行当中。

于凤至以为,股票和早年在家里做生意都是一样的,只要恪守本心,不做激进冲动的举措,坚持低价买高价卖,总能赚钱的。

事实证明,商业头脑永远都是天生的,于凤至受到的教育并不算太过高级,可她就是凭借生活经验在美国股市中存活了下来。

而且,短短几年时间,于凤至迅速发家致富,很快就实现了原始资本积累。

在此之后,于凤至一边治疗自己身体,一边投资房地产,在美国、香港都购置了大量优质地产。

这些地产也在之后数十年里摇身一变成为了巨额财富。

转眼50年过去,张学良成功获得人身自由这一年,于凤至没能挺过难关溘然长逝。

临别之际,于凤至特别嘱咐陪伴在自己身边的亲人,自己的一切财产都要留给阔别半个世纪之久的张学良。

纵使他们即将天人永隔,纵使他们早已宣告离婚,可于凤至始终挂念着远在大洋彼岸的曾经的丈夫。

张学良重获自由后,携带赵四小姐飞往美国特别祭奠于凤至,在得知于凤至将后半生财产全都留给自己之后,张学良痛哭流涕,伏在于凤至墓碑前久久不能平静。

转眼又是十年过去,张学良的生命走到了终点,和发妻于凤至二人一生积累的6亿美元遗产也交给了身后人,和自己再没关系了。

不知张学良临别之际,会不会想起当年掀起于凤至头盖的那天,亦或是和赵四小姐初遇的那一刻。

或者,他仍然在感慨自己前半生不能抗日的遗憾,只是这些不为人知的心思,都随着清风消散在远方了。