自古以来无论是王朝还是国家,伴随着政权建立后逐渐趋于稳定,总会出现一些隐藏在平静水面下的波涛。

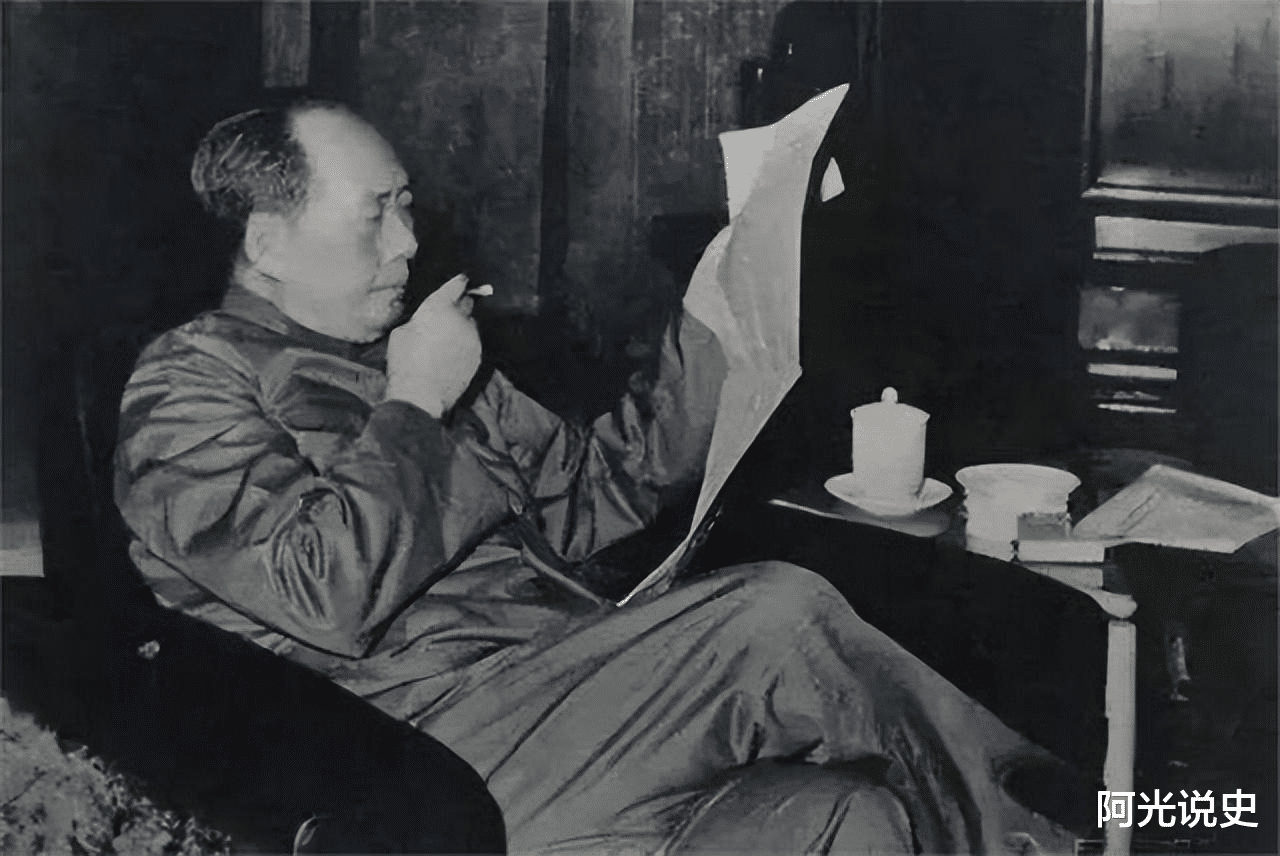

新中国这艘巨大的轮船缓缓向前,面前的风浪在伟大领袖毛主席的带领下也都化作尘烟。但是人力有穷尽之时,饶是毛主席在人生晚年也开始担忧起国家未来的道路。

谁来成为新时代的领航手?谁来接过毛主席手中的火炬?重新担当起人民的期望?

怀揣着无尽的忧虑,毛主席在很长一段时间里都展示出了莫大的孤独和悲伤,他的心犹如一座直耸入云的山峰,茫然四顾后却发现再也找不到同行的伙伴了。

1973年,中共十大落下帷幕,这场关于下一个十年,乃至二十年三十年的政治会议在毛主席的心中蒙上了一层淡淡的阴霾。

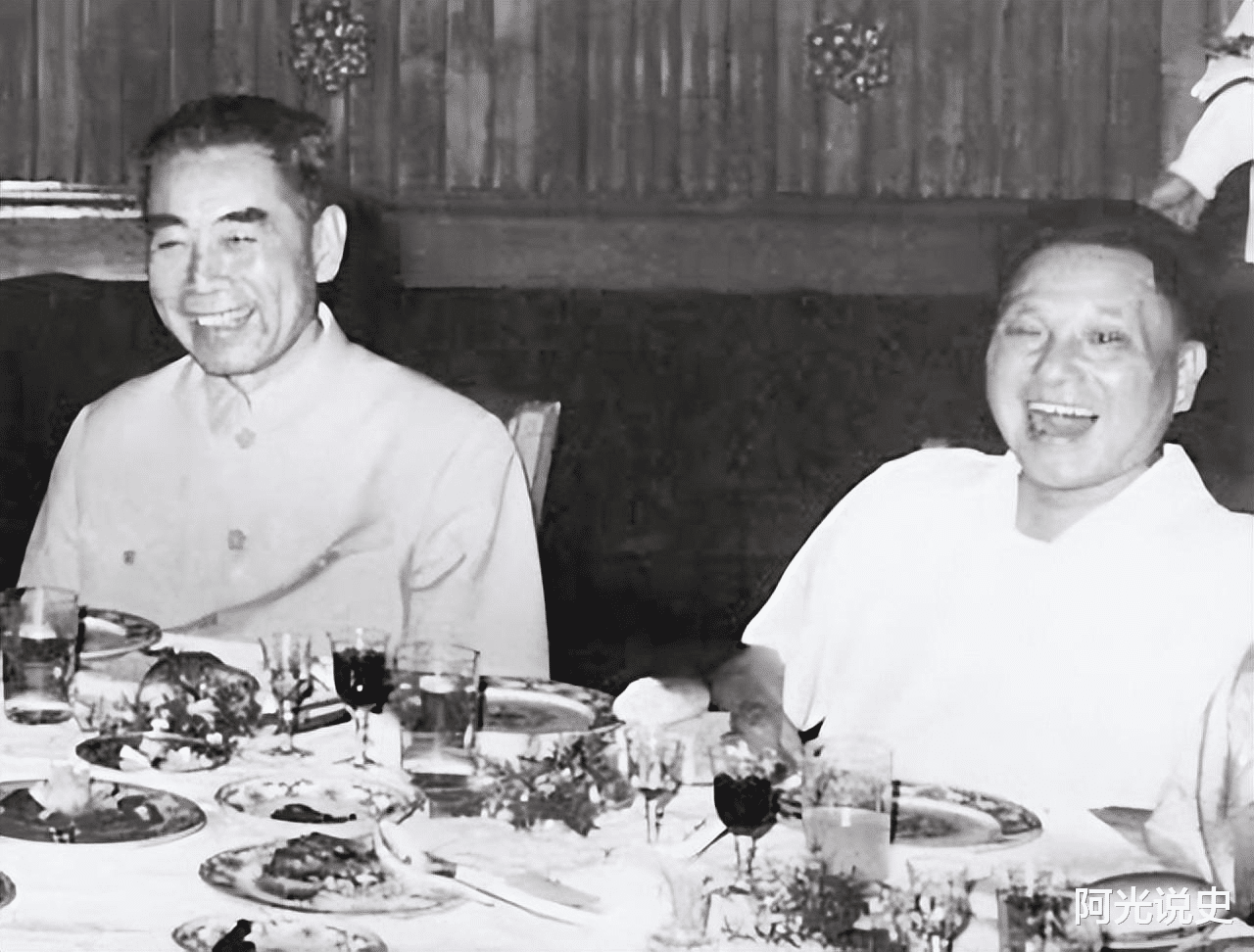

会议结束后,毛主席以个人名义约见了当时负责国务院事务的邓小平。

二人在过往几十年里都对彼此抱着极高的默契,于是邓小平看到毛主席忧虑神情的第一时间就意识到了此次会谈的不一般。

“我们不搞那些弯弯绕绕,我知道你喜欢直截了当,要是我过几年不在了,你说说看咱们这个新中国该是怎么个样子嘛?”

面对毛主席提出的敏感话题,邓小平没有丝毫的犹豫,当场说道:“乱象横生。”

毛主席眉头舒展,二人果不其然想到一块去了。紧随其后毛主席又问道:“你觉得该怎么办才好?”

而邓小平只是把二人面前的茶杯轻轻对调,见此情况毛主席终于舒展笑颜,抚掌大笑连说了三声“好”。

掀开历史的云雾,当年这场简短的对话究竟隐藏着怎样的秘辛?毛主席为何被邓小平三言两语就化解了忧愁?

1973年,这是一个特殊的年份,正处在黎明破晓前最沉重的黑暗阶段。

这时候新中国面临的挑战是巨大的,无论是国际外来势力的高压,还是内部出现的一些动荡,都让新中国看起来破旧了一分。

纵使中美关系破冰,可是后续的发展自然需要内部的鼎力支持,眼下毛主席、周总理身体频频预警,谁来主持大局?才能在这关键时刻稳定局势呢?

从中国建立起共产党伊始,毛主席就在不断强调党和人民关系密切性的重要程度,国家是由人民组成,那么党的发展方向就必须靠近人民。

现在出现的问题是,党的权威性出现了隐患,源头正是来自军队。

正如毛主席当年所说那样,“枪杆子里出政权”。但是政权稳固之后,“枪杆子”也需要不断调整和正视,避免出现不必要的问题。

这时候新中国的军队由于长期处在和平阶段,而且各大军区的领导层多年没有进行过大型人事调整,在一些政令执行上出现了懈怠。

这一年早些时候,早就从中央军委抽身,基本上对军队政务不怎么过问和管理的毛主席感到了一丝忧虑。

长期没有新鲜血液注入,失去原本竞争心和艰苦环境磨砺的军队具体情况是怎样的?

抱着这般忧虑和对未来的未雨绸缪,毛主席踏上了前往军区视察的旅途。

结果就是,最后的视察结果很不理想。饶是毛主席也没有想到,他只是前往华南和华中两个地区几个军区视察,甚至没有扩大自己的视察区域,却已经发现了大量问题。

出现在各个军区内部的主要问题集中在“政令执行不及时”、“中高层信息传达效率低”这两个方面。

军队毕竟最需要的就是执行力,绝对的政令严明。眼下多个军区出现思想上的懈怠,这可是一个危险的信号。

回到北京后,毛主席不禁开始思考起来,十一大军区各个司令员是否在自己的位置上“待的太久了”?

此时中国各大军区的高层领导几乎在原位置上长达十年,乃至十几年都没有进行过人事调动。

譬如南京军区司令员许世友将军,已经坐镇南京整整17年,尽管毛主席非常相信许世友对于人民的信念,但是军队长期一潭死水,总归是要出问题的。

回到北京后,中共十大上政治局在一些问题上给出的发展理念也没能让毛主席感到心安和满意。

会议结束后和邓小平进行的这场面对面约见让毛主席更加坚定了要让邓小平复出,并重新启用一些“老干部”的念头。

相较于政委中的一些年轻人,毛主席认为想要对军队进行整改,就必须要让一些“说话管用的老干部”出面。

于是,到了12月中旬,邓小平在党中央的职位被恢复,同时毛主席大力推动了任命邓小平担任政治局委员和军委委员以及国务院副总理的决议。

最终做出这样的决议并不算惊讶,毕竟邓小平在沉寂期间和毛主席的一些联系中频频一阵见血的指出了很多国家发展上的问题。

毫无疑问,邓小平的一些发展理念很前卫,而且很大胆,在面对扑朔迷离的时局,找出一条新的道路就需要他这样的人站出来发出声音。

“要我看,小平同志还是要担起更多责任的,现在政治局、军委都有一些很严肃的问题!”

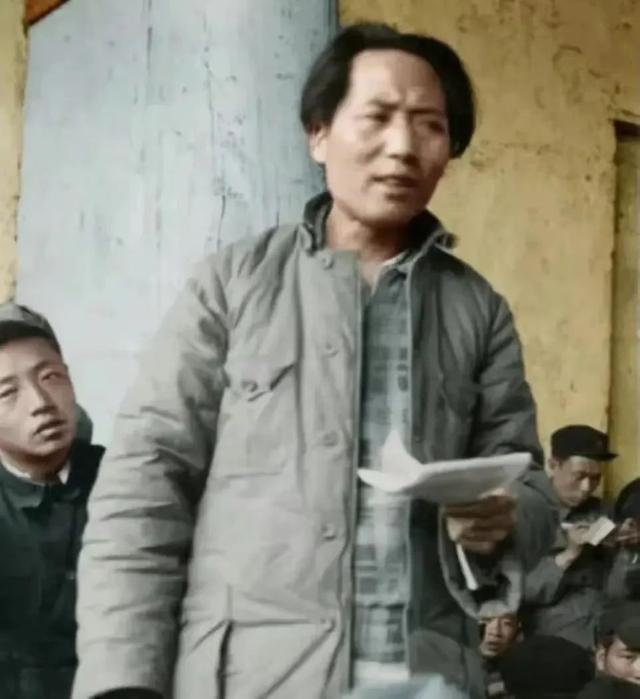

12月12日,毛主席在中央亲自主持并召开了一场政治局扩大会议,会中毛主席表现得相当严肃,毫不留情地指出政治局“不议政”、军委“不议军”的问题。

“既然问题存在,那就要去解决,你们的工作汇报完毕了,也让我汇报汇报我的想法。”

会议即将落下帷幕,所有人的工作都汇报完毕,关于毛主席提出的一些问题也都当场商讨出了解决的方针。

正当大家以为就要结束时,毛主席却突然提出“要对军队进行整改”。

“事情要一件一件办,饭要一口一口吃,军队的问题我考虑了很久,大军区司令们待在原地时间太久,部队长时间不变动就容易滋生不良风气,这可是大事,必须快速解决。”

军改可是大事,各大军区司令互换也就意味着大规模的军区整改,这样的决策超乎所有人的预想。

紧接着毛主席继续说道:“军区司令互换,周总理是没有意见的,叶剑英同志也表示赞成,我们都是事先对话过的,邓小平同志和王洪文同志也都和我交换过意见,多数人是赞同的嘛。”

事已至此,军改的必然要进行的了,邓小平也自然而然成为了政治局和军委的重要领导人之一。

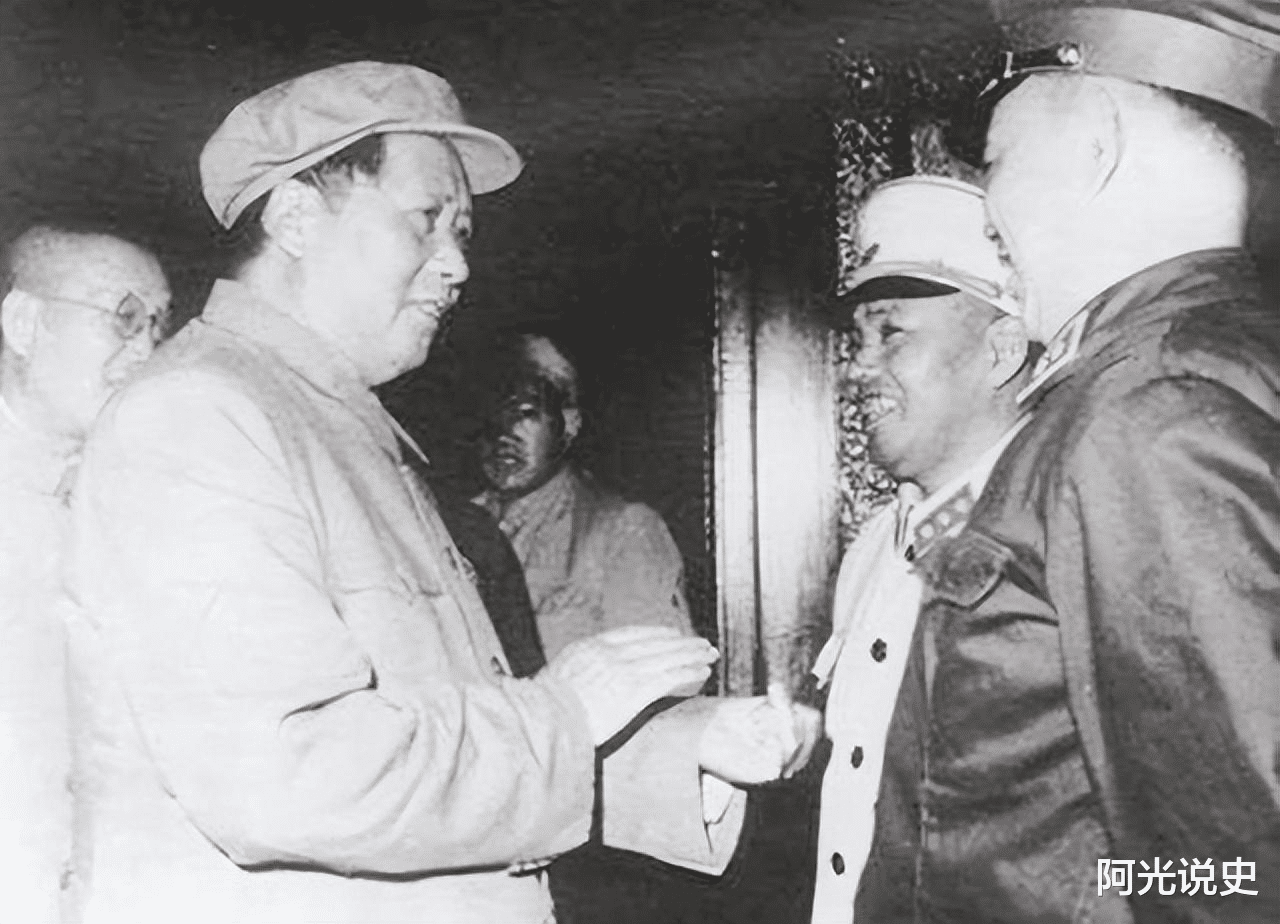

就这样,在毛主席的支持下,党中央准备在一周后的12月20号召开关于军区司令员人员调动的会议,收到指令后各大军区司令员陆续来到北京,军改成功迈上正轨。

司令员们第一时间接到中央准备进行“大军区司令互换”的指令时,每个人的心情都是惶恐不安的,毕竟多年没有出现的人事调动来得如此迅猛,任谁都要多想一些。

但是当他们抵达北京后,发现主持军改大局的人竟然是邓小平,悬着的一颗心才算缓缓放下。

邓小平在党内和军中的资历颇高,在众人心中一直都“铁面公正”的形象,他的工作风格所有人都放心,主持军改自然也不会有人产生意见。

20号当天,毛主席先是出面和军区司令们热切会谈,回首当年英勇豪迈,往事历历在目的革命热情也点燃了大家沉寂已久的心。

这时候全中国共有十一个大军区,但是成都军区、昆明军区和新疆军区分别担任着边防工作,战略意义重大,再加上当时特殊时局,于是中央并未对这三个军区进行人事改动。

剩下其余八大军区则按照毛主席和邓小平的意见,来了一场“超级军事换防”。

具体内容为:

“北京军区司令员李德生跟沈阳军区司令员陈锡联对调;

武汉军区司令员曾思玉跟济南军区司令员杨得志对调;

福州军区司令员韩先楚跟兰州军区司令员皮定均对调;

广州军区司令员丁盛跟南京军区司令员许世友对调。”

这一任命也不是随随便便就颁布的,反倒是经过细致打磨研究之后才得出的结果。

北京军区和沈阳军区战略位置邻近,日常的军队事务中也多有协同,再加上陈锡联将军和李德生将军都出身于二野,互相调换不但能利益最大化,还能最大程度减少前期摩擦。

而曾思玉将军早年更是杨得志将军的下属,二人私交甚好,武汉军区和济南军区司令互换基本上就是水到渠成,并不会引起太大动荡。

至于韩先楚将军和皮定均将军的互换,主要还是中央考虑到韩先楚将军的身体问题,让他返回西部也算是调养身体,毕竟福州军区承担着和面对台湾的防务重任,相当熬人。

最后便是许世友将军和丁盛将军,毛主席认为他俩都是直来直去的性格,两大军区作风都比较强硬,互换之后基本不会出现差池。

就此,八大军区军改落下帷幕。而之后军区司令员们互换之后也确实并未引起太大的地区波动,都是迅速投入到了日常工作中,而部队面貌更是焕然一新。

政治局面得到控制,毛主席心头的一颗顽石也终于缓缓落下。

此次军改,不但让毛主席对未来的忧虑得到解决,而且让邓公的领导路线更加平坦,新中国两代领导人在彼此的默契下,创建出了新的局面。

再巍峨的山峰也需要新生的气息,再澄澈的湖泊久经风霜后也会露出陈旧破败。

当年这场轰动一时的军改,看似突然实则必然,而新中国也正是在毛主席和邓公二人高瞻远瞩的战略建设中,才逐渐走向今天的辉煌。

一次“轻轻的茶杯互换”,一句淡然的“英雄所见略同”,在历史长河中留下了不可磨灭的印记,属于中共的印记。

缅怀伟人!致敬邓公!