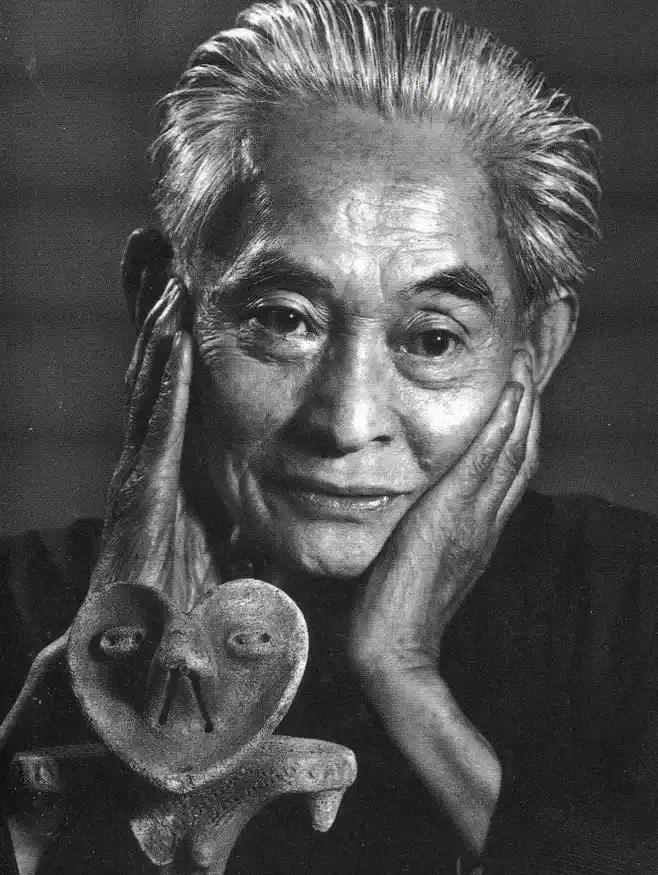

1972年,诺奖得主川端康成吞煤自尽,救护车上留下9字遗言,在场之人无不泪目。作为亚洲第二的诺奖得主,他曾以1句海棠花未眠,斩获无数女人的心。抚慰与温暖了无数人。可他自己,却为何会走上绝路呢? 1899年,川端康成出生在日本大阪一个医生家庭,他原本有个平凡幸福的起点,可两岁时,父亲因肺结核去世,三岁时,母亲也因同样疾病离世,七岁,祖母撒手人寰,同年姐姐因病早逝,到了十五岁,祖父也走了。 短短十几年,他成了孤儿,寄人篱下,承受着亲人接连离去的沉重打击,周围人的冷眼更像刀子,表哥叫他“参加葬礼的名人”,表妹嫌他衣服有“坟墓味”。 这些嘲笑和羞辱让他变得愈发孤僻,他选择沉默,沉浸在书本中,用文字搭建一个避风港,这种童年的伤痕,悄悄埋下他作品中那种哀而不伤的基调。 在孤独中,川端发现美的力量,他曾写道:如果一朵花很美,有时会让人不由自主想活下去,这句话不仅是文学的灵感,更是他对生存的渴望。 他的作品深受日本传统美学“物哀”影响,追求短暂而脆弱的美,像雪花落地前的瞬间,像茶道中的一丝宁静,《雪国》里的雪夜,《古都》里的古城暮色,都是他对无常人生的低吟。 1968年,他凭《雪国》、《古都》、《千只鹤》获得诺贝尔文学奖,成为亚洲第二位获奖者,那句“海棠花未眠”如诗般传开,触动无数读者,尤其是女性读者,沉醉于这份温柔,可站在领奖台上的川端,笑容淡淡,内心似乎仍是一片空寂。 川端的感情生活,从未如他的文字般唯美,初恋伊藤初代是他心中的光亮,两人在东京咖啡馆相识,很快订婚,可伊藤因被养父性侵,自觉无颜面对川端的感情,单方面提出分手。 此后,他又经历三次恋爱,都无果而终,最终,他与妻子秀子步入平淡婚姻,却填补不了内心的空虚,他笔下那些动人的爱情故事,或许是他对未曾拥有的幸福的寄托,晚年,这种空虚感越来越重,就像他作品中反复叹息的:美的东西总会消失。 战后日本的快速现代化,让川端的孤独更深一层,西方文化的涌入,经济的飞速发展,让他感到传统文化的根基在崩塌,他珍视的“物哀”美学,在高楼与霓虹灯的夹缝中显得格格不入。 这种文化断裂感,像童年的丧亲之痛,再次撕裂他的内心,他开始关注社会问题,忧心核威胁与道德滑坡,甚至公开支持保守派政治活动,对好友三岛由纪夫的右翼行动表示理解,这些立场让他与时代更加疏远,精神压力如潮水涌来。 三岛由纪夫的死,成了压垮川端的最后一击,1970年,这位好友以极端方式自杀,留下川端在悲痛与迷茫中挣扎,三岛的离去,仿佛带走他对世界的最后寄托,他的身体也在此时每况愈下,疾病与精神脆弱交织,让他不堪重负。 1972年4月16日,他在公寓吞煤自尽,结束与孤独的漫长对峙,救护车上,他用最后力气留下温柔的遗言“路这么挤,真辛苦你了”,虽体谅司机的辛苦,却忘了善待自己。 川端康成的离去,留下无尽感慨,他的文字温暖无数人,却未能温暖自己,他的墓碑上刻着:美是短暂的,记忆永恒,这或许是他对人生的总结。 他的故事让人明白,美的追求能照亮黑暗,却未必能驱散孤独,那未眠的海棠花,仍在凌晨四点绽放,只是再无人低语要活下去。