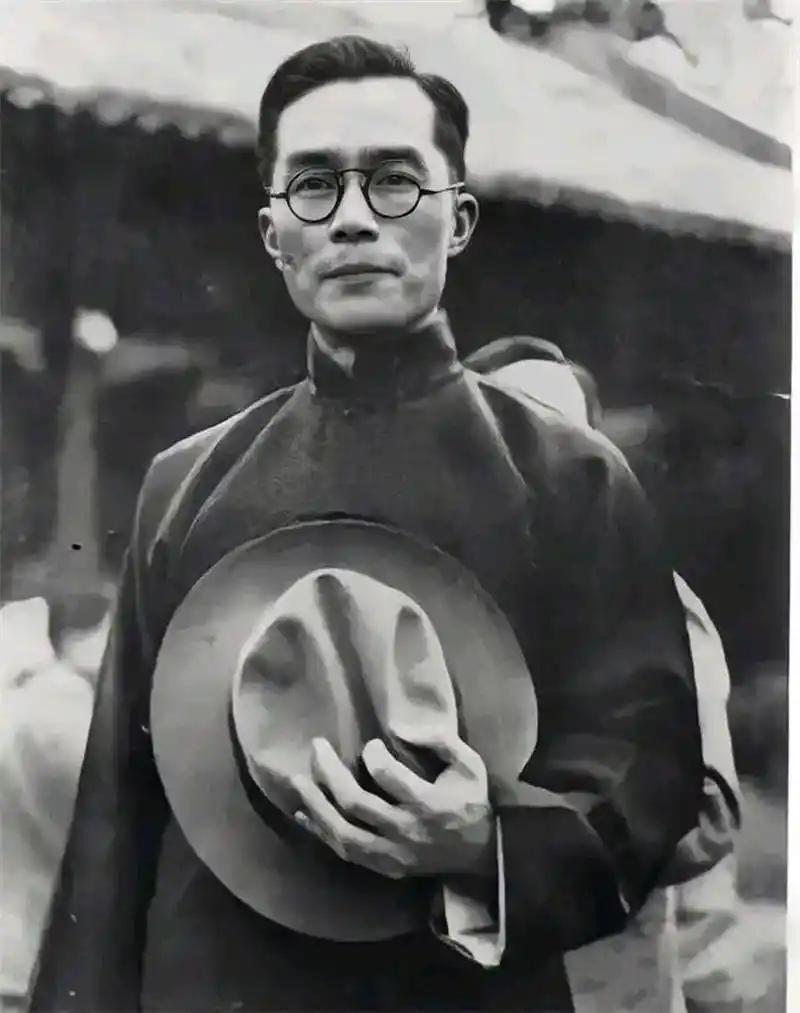

1962年5月19日,梅贻琦在台北台大医院去世,享年73岁,家人在收拾遗物时,在病床底下找到一个旧手提包,打开一看,里面只有几本账本和一支钢笔,而账本上的记录令人泪目。 账本上清清楚楚记了31年清华基金的每一笔收支,每一笔支出写得是整整齐齐,分毫不差,而这些账本不只是钱的事,更是梅贻琦清廉一生的见证,装着他对教育的责任心。 原来梅贻琦的早年经历让他成了这样的人,1909年,20岁的他考上奖学金去了美国,进了伍斯特理工学院学机械工程。 1915年回国,因学问很扎实,他在清华学堂教物理和数学,1918年,朋友介绍他认识了韩咏华,韩咏华家在天津,家里条件不错,她从幼师学校毕业,当过幼师,做事十分认真。 1919年,俩人在天津结了婚,后来生了四个女儿一个儿子,梅贻琦工资不高,家里花销全靠韩咏华精打细算,她学会做定胜糕,在校门口摆摊卖,帮家里撑下去,两人日子过得紧巴,但互相支持,从不抱怨。 1931年,梅贻琦当上清华大学校长,他觉得老师是学校最重要的,所以他尽力请来好学者,让清华的水平更高,但是学校的钱大多是庚子赔款,来得不容易,梅贻琦也是特别当心,亲自记下每笔开支,确保都花在教育上。 抗战来了,清华跟北大、南开合并成西南联大,搬到昆明,办学的地方破,经费也紧,梅贻琦带头少拿工资,还借高利贷让学校撑下去,韩咏华也在昆明卖糕点,帮家里熬过难日子,但是梅贻琦从不喊苦,一直盯着教育,带着师生把学校办下去。 1948年,内战让清华更难熬,军方和政府想拿清华的基金花在别处,但梅贻琦死活不同意,说这钱只能用在教育上。 为了保住基金,他决定带到美国,1948年12月,他离开北平,手提包里装着账本,记着每笔钱的来去,随后在美国他也是管好基金,任何人想挪用都不行。 1955年,他在台湾新竹建新竹清华大学,钱还是那笔基金,他每天晚上查账本,哪怕一分钱不对也要弄清楚,账本成了他工作的核心,也带着他对清华的承诺。 1962年,梅贻琦因为胃病住进医院,身体一天比一天差,他还是把手提包带到病房,偶尔翻翻账本。 5月19日,他不幸去世,留下的东西干干净净,家人收拾遗物,看到账本记了从1931年到1962年的每笔基金收支,算得一点不差。 而最后一页写着他住院的个人费用,说是用自己攒的钱付,跟公款没关系,韩咏华看着账本,悄悄流泪,知道丈夫到最后还在想着清华,梅贻琦没留下什么财产,医药费和丧葬费都是校友掏的,他的账本后来放进清华档案馆,成了清廉的标志。 而妻子韩咏华继续过简单的日子,直到1993年去世,100岁。 对于这这件事大家有什么想说的? 信息来源(《清华校长夫人与“定胜糕”》王鸿儒 《廉洁治校的清华校长梅贻琦》唐正芒)