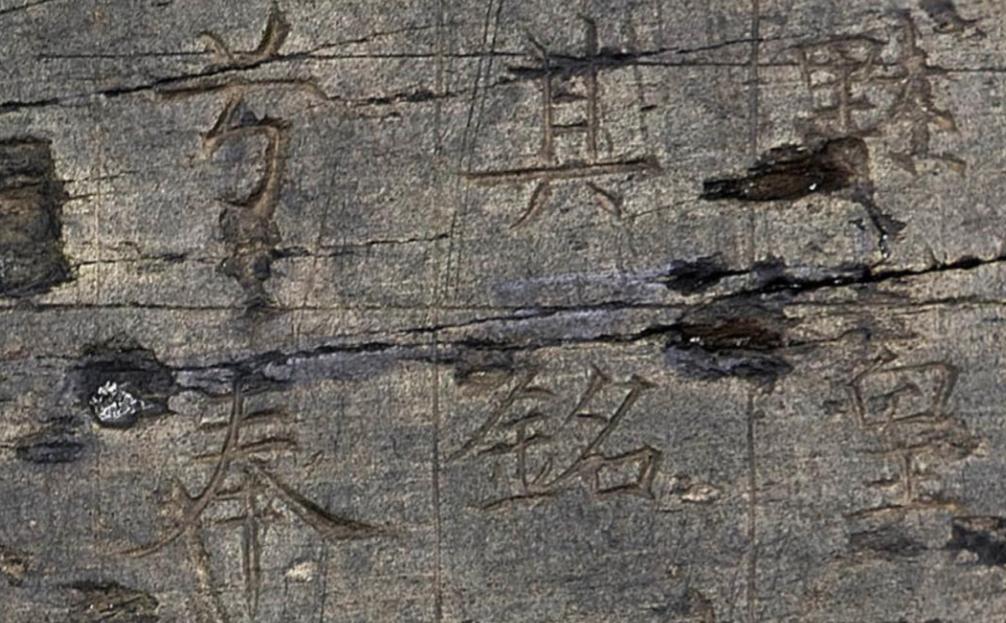

1990年6月,西藏村民为了饮水修渠,经过商议之后,打算炸毁一块千年“神石”,专家赶过去查看,惊讶道:“一人灭一国”是真的啊! 1990年6月,四川大学的霍巍在西藏吉隆县查文物,听说宗嘎乡的村民为了修水渠,要炸掉马拉山一块刻了汉字的石刻。 他觉得这石头可能不简单,赶紧带队过去看看,吉隆就在唐蕃古道上,北边通吐蕃,南边连尼泊尔,到了现场,团队发现这是唐代的石刻,马上联系当地政府,把炸毁的计划拦下来,这块石头后来成了研究唐代历史的重要证据。 石刻在吉隆县北边4.5公里的马拉山,离地面4130米,刻在崖壁上,底下有条小河,石头高90厘米,宽81厘米,村民常抹酥油朝拜,字迹根本看不清。 霍巍团队洗干净后,露出“大唐天竺使之铭”七个篆字,还有24行楷书,差不多220个字,碑文写的是唐显庆三年(658年),王玄策去天竺路上经过吉隆,感慨一路辛苦,刻石留念,2023年,文物部门用3D扫描读出“刘嘉宾”这些随行人的名字,确认题额是“之”,跟篆字写法和古汉语规矩对得上。 王玄策是唐代的外交使者,三次跑天竺,最出名的一次是贞观二十一年(647年),他带30多人去中天竺,正赶上国王戒日王去世,大臣阿罗那顺抢了王位,还袭击使团,王玄策跟副使蒋师仁被抓后逃出来,之后没回长安,直接去吐蕃西部。 靠外交本事跟松赞干布借了1200精兵,又从泥婆罗借了7000骑兵,他带兵打进中天竺都城,三天干掉敌人,抓了阿罗那顺送回长安,唐太宗挺高兴,封他个散朝大夫,这事史书写得简单,可吉隆石刻给证明了。 这块石刻帮着弄明白不少唐代的事,它是西藏最早的汉文碑刻,比拉萨的《唐蕃会盟碑》早165年,说明唐显庆年间唐蕃关系处得不错,使节能穿过吐蕃直接到西南边境。 石刻提到的“小羊同”这些地名,指向吐蕃到尼泊尔的中印路,2024年,《西藏研究》文章说吉隆还是文成公主待过的地方,藏汉文化在这儿交汇,石刻还补了史料空缺,讲清楚王玄策的路怎么走,带了谁,研究唐代中印交流有了真凭实据。 2001年,石刻被定为全国重点文物,留在原地保护。 2024年,吉隆县搞了个“唐蕃古道文化节”,拿石刻做主题,讲藏汉交流的历史,还请了中印学者聊王玄策的事,琢磨对如今外交有啥启发,王玄策不光跑外交,还把砂唐做法带回中国,改了唐代人的吃法。 他的故事靠石刻传下来,透着唐代对外开放的劲头,石刻还记下藏汉人民一块儿开边疆的历史,延续了中印文化往来的情分。 信息来源:新华社《新华每日电讯》发表题为《这件国宝上的字,是“之”还是“出”?》

tc闻秋

藏民讲究,炸之前还向上面请示下,这要是在中原,炸了都没人知道。