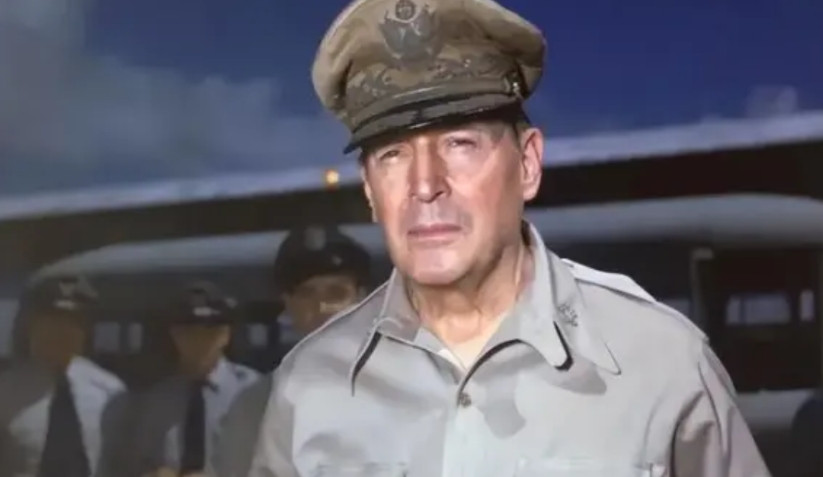

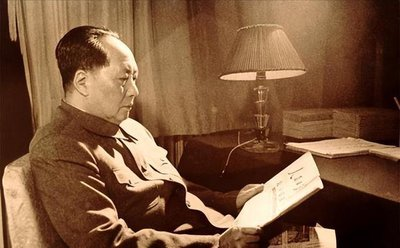

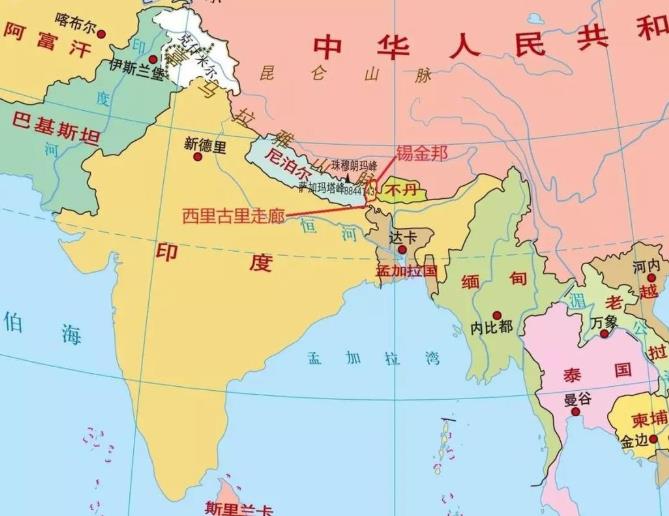

1962年,面对印度的无理挑衅,主席的愤怒之情溢于言表。他猛然一拍桌子,坚定地宣布:“印度这么多年来一直在找我们的麻烦,现在我们也应该给他们点颜色看看!” 1962年,喜马拉雅山脉南麓的寒风格外刺骨,中印两国边境线上堆积多年的矛盾终于到了爆发的临界点。 自从印度独立以来,其政府不断在边境地区制造摩擦,蚕食中国领土的行为愈演愈烈。这种挑衅行为在当年秋季达到了顶峰——印军公然越过传统习惯线,在克节朗河谷构筑了数十个军事据点。 中国政府始终秉持和平共处原则,面对印度方面持续十余年的越界行为,先后提出过二十余次外交照会。 仅仅在1959年至1962年间,中方就通过正式外交渠道向印度提出过九次边界问题谈判建议。但新德里方面不仅拒绝谈判,反而在西方势力支持下变本加厉推行“前进政策”,将哨所修到了中国边防军眼皮底下。 这种局面在1962年10月发生了根本性转折,当印度陆军第四师第七旅悍然向中国哨所开火的消息传到北京,中南海怀仁堂的会议桌上,毛泽东主席拍案而起。 这位经历过长征的军事家看得明白:面对得寸进尺的侵略者,退让只会招致更大屈辱。中央军委连夜召开紧急会议,西藏军区司令员张国华被火速召至北京领受作战任务。 西藏边防部队接到命令时,驻守雪域高原的将士们早已憋着一肚子火,某部三连战士在日记里写道:“看着印度兵在咱们祖辈放牧的草场上修工事,手里攥着的枪托都快捏出水来。” 但人民军队有着铁一般的纪律,在中央没有下达命令前,所有边防哨所严格执行“不打第一枪”的原则。 10月20日凌晨五点,嘹亮的军号声划破克节朗河谷的晨雾,张国华将军亲自坐镇前线指挥部,采取“两翼突破、迂回包抄”的经典战术。 担任主攻的某部尖刀连在能见度不足十米的浓雾中摸上印军阵地,用刺刀和手榴弹打开了突破口。 印军引以为傲的“王牌旅”第七旅在四十八小时内土崩瓦解,旅长达尔维准将带着残部逃入深山,三天后被搜山部队活捉。 这场开门红并没有冲昏指挥员的头脑,当部队推进到海拔4500米的安山口时,复杂的地形给攻势按下了暂停键。陡峭的山脊线像把利刃劈开云层,印军在山腰修筑的碉堡群构成了交叉火力网。 前线侦察兵传回的情报显示,守军是参加过二战的印度老兵,配备着从英国继承来的重武器。刘伯承元帅在作战地图前沉思良久,最终决定改变强攻策略,采取“正面牵制、侧后穿插”的新打法。 11月18日的总攻堪称经典战例,工兵部队在绝壁上凿出攀登孔,突击队员背着绳索摸黑攀岩。当第一缕阳光照亮瓦弄地区的山脊时,印军惊恐地发现中国国旗已经插在了他们身后的制高点。 这场战役打得尤为激烈,某部二营长在冲锋时被机枪打穿右腿,硬是拖着伤腿爬了三百米炸掉敌堡。战后统计显示,仅瓦弄战场就缴获了87门火炮和94辆军车。 随着战线不断向南推进,印度国内陷入了恐慌,新德里的政府大楼里,官员们开始焚烧机密文件。但中国军队在取得战略优势后突然宣布停火,主动撤回到1959年实际控制线以北二十公里处。 这个决定让世界大跌眼镜,却完美诠释了中国“自卫反击”的战争性质。根据总参谋部战后报告,整个战役期间中方始终控制着作战规模,所有军事行动都严格限制在争议地区。 这场持续32天的边境战争彻底打破了印度“亚洲霸主”的幻想,印军阵亡4885人、被俘3968人的数据,至今仍陈列在印度国防部档案馆里。而中国边防军伤亡总数仅为2400余人,创造了高原作战的奇迹。 更重要的是,此战打出了五十余年的边境和平——直到今天,中印边境虽然偶有摩擦,但再也没有爆发过大规模武装冲突。 站在历史的长河回望,1962年的自卫反击战就像一记精准的外科手术,它既捍卫了国家主权,又避免了战争扩大化,更向世界展示了中国军队“敢战方能止战”的军事智慧。 那些在冰峰雪岭间冲锋的身影,那些在绝壁上开凿天路的工兵,用热血在喀喇昆仑山上刻下了永不磨灭的界碑。 信源:[1]杨思灵,高会平.中印冲突与合作的条件——基于情势变更理论的分析[J].印度洋经济体研究,2018,0(6):1-24135